有名な哲学と哲学者(年代順)

古代哲学(紀元前)

ソクラテス(紀元前469-399年):「無知の知」― 本当の知識は、自分が何を知らないかを知ることから始まる。

プラトン(紀元前427-347年):「イデア論」― 目に見える世界は、本当の世界の影にすぎない。

中世哲学(5世紀〜15世紀)

アリストテレス(紀元前384-322年):「論理と経験」― 目の前の世界をよく観察し、論理的に考えることが大切。

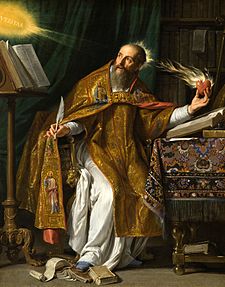

アウグスティヌス(354-430年):「神の国」― 人間の世界(地上の国)よりも、神の世界(神の国)が大切。

トマス・アクィナス(1225-1274年):「信仰と理性」― 神を信じることと、理性で考えることは両立する。

近代哲学(16世紀〜18世紀)

デカルト(1596-1650年):「我思う、ゆえに我あり」― 考えることが、自分が存在している証拠。

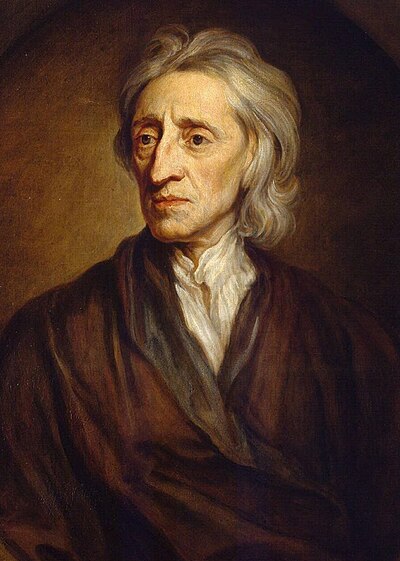

ロック(1632-1704年):「経験論」― 人の知識はすべて経験から生まれる。

カント(1724-1804年):「道徳と理性」― 人は正しいことを理性で考え、自分の意思で行うべき。

近代から現代へ(19世紀〜20世紀)

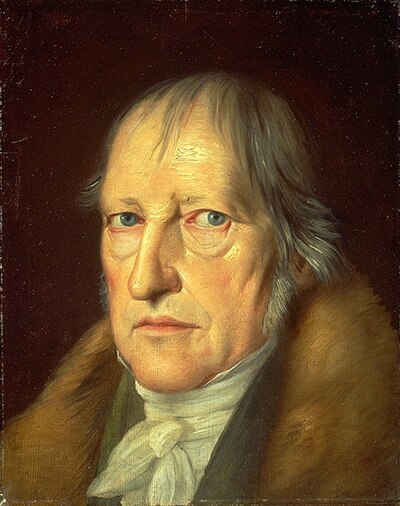

ヘーゲル(1770-1831年):「歴史の発展」― 矛盾を乗り越えながら、歴史は前に進む。

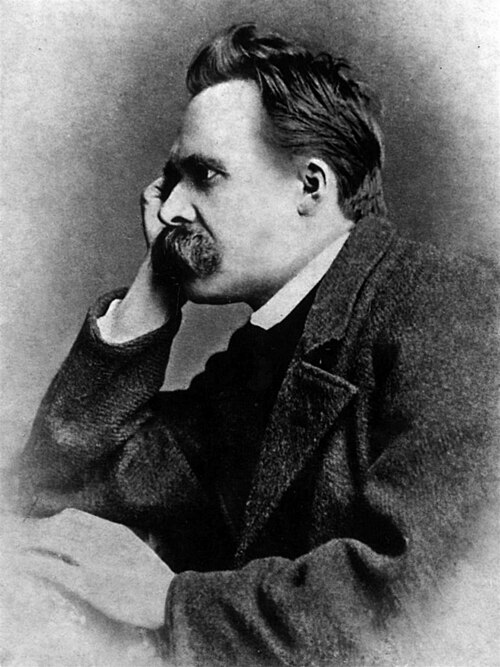

ニーチェ(1844-1900年):「超人思想」― 既存の価値観にとらわれず、自分の道を切り開くことが大切。

フッサール(1859-1938年):「現象学」― 物事をありのままに捉え、本質を考える。

ハイデガー(1889-1976年):「存在とは何か」― 私たちは何のために生きているのかを深く考える。

哲学者とその思想の関連性

哲学の流れは、「前の時代の考えを発展させる」または「前の時代の考えに反対する」という形で続いてきました。

1.ソクラテス → プラトン → アリストテレス

ソクラテスは「無知の知」を重視し、プラトンは「本当の世界は目に見えない」と考えた。

しかし、アリストテレスは「目に見える世界をしっかり観察することが大事」と考えた。

2.中世哲学(アウグスティヌス → トマス・アクィナス)

キリスト教の影響が強くなり、哲学も「神とは何か?」を考えるようになった。

アウグスティヌスは「神の国が大事」とし、トマス・アクィナスは「信仰と理性を両立できる」とした。

3.近代哲学(デカルト → ロック → カント)

デカルトは「考えることが大切」とし、ロックは「経験が知識を生む」と主張。

その後、カントが「理性を使って正しいことを考えよう」とまとめた。

4.近代から現代(ヘーゲル → ニーチェ → ハイデガー)

ヘーゲルは「歴史は矛盾を乗り越えながら発展する」と考えた。

ニーチェは「今の価値観を疑い、新しい価値を作るべき」と主張。

ハイデガーは「人間はなぜ生きるのか?」という根本的な問いを深めた。

まとめ

哲学の歴史は「問いを立て、それに答えること」の繰り返しです。

今の世の中でも「幸せとは?」「生きる意味とは?」と考えることがあり、それは哲学の延長にあります。哲学者たちは「よりよい生き方」を求め、時代ごとに新しい考えを生み出してきました。💡

ソクラテス(紀元前469-399年):「無知の知」― 本当の知識は、自分が何を知らないかを知ることから始まる。

ソクラテスと「無知の知」

ソクラテス(紀元前469-399年)は、古代ギリシャの哲学者で、今でも「哲学の父」と呼ばれることがあります。彼の考え方の中でも特に有名なのが「無知の知(むちのち)」です。これは、「本当の知識を持っている人は、自分が知らないことがあると気づいている人だ」という意味です。

「無知の知」とは?

ソクラテスは、ある日「この世で最も賢い人は誰か?」という疑問を持ちました。彼はデルフォイの神託(しんたく:神のお告げ)を受け、「ソクラテスが最も賢い」と言われました。しかし、ソクラテス自身は「私は何も知らないのに、どうして賢いのか?」と疑問に思いました。

そこで彼は、当時「自分は賢い」と思っていた政治家や詩人、職人たちに話を聞いてまわりました。その結果、多くの人が「自分は何でも知っている」と思い込んでいることに気づきました。しかし、実際には彼らは深く考えずに話しているだけだったのです。

この経験から、ソクラテスはこう考えました。

👉 「自分は何も知らない」と知っている私の方が、本当に賢いのではないか?

つまり、本当の知恵とは「自分の知らないことを認めること」から始まるのです。これが「無知の知」です。

ソクラテスの方法(対話法)

ソクラテスは、「無知の知」を広めるために、人々と対話をしました。彼は直接「答え」を教えるのではなく、質問を投げかけ、相手に考えさせました。この方法を「ソクラテス式問答(たいわ)」や「産婆(さんば)術」と呼びます。

例えば、「正義とは何か?」と聞かれたとき、ソクラテスは「それはこうだ!」と答えるのではなく、相手に「君は正義とは何だと思う?」と質問します。そして、相手が答えた後も、「それなら、こういう場合はどうなる?」とさらに深く考えさせました。

この方法によって、人々は「自分の考えが実はしっかりしていない」と気づくことができました。ソクラテスは、これによって本当に深い知識にたどり着けると考えたのです。

「無知の知」とつながる哲学者たち

ソクラテスの考えは、その後の多くの哲学者に影響を与えました。特に深いつながりがあるのは、弟子のプラトンと、さらにその弟子のアリストテレスです。

① プラトン(紀元前427-347年):「イデア論」

ソクラテスの弟子であるプラトンは、「この世界のものはすべて不完全なコピーであり、本当のもの(イデア)は別の世界にある」と考えました。

ソクラテスは「本当の知識を求めることが大切」と考えましたが、プラトンはさらに「本当の知識(イデア)を知ることこそ哲学の目的だ」と発展させました。例えば、私たちが見る「丸いもの」は少しずつ形が違いますが、頭の中には「完璧な丸」のイメージがあります。プラトンは、この「完璧な丸こそがイデアの世界にある」と考えました。

プラトンはソクラテスの教えを受け継ぎ、対話を重視しながら「本当の知識とは何か?」を考え続けました。

② アリストテレス(紀元前384-322年):「論理と経験」

プラトンの弟子であるアリストテレスは、「イデアの世界がある」と考えたプラトンとは少し違い、「目に見える世界をしっかり観察し、論理的に考えることが大事」と考えました。

ソクラテスの「対話によって真実を見つける」という考えを受け継ぎながら、アリストテレスは「物事をしっかり観察し、整理することが大切」としました。例えば、生き物を種類ごとに分けたり、天体の動きを記録したりすることも、アリストテレスの方法でした。

ソクラテス → プラトン → アリストテレス という流れで、哲学は発展していきました。

「無知の知」は現代でも役立つ?

ソクラテスの「無知の知」は、今の時代でもとても大切な考え方です。例えば、インターネットやSNSでは、いろいろな情報が流れていますが、そのすべてが本当に正しいとは限りません。

もし「自分は何でも知っている」と思ってしまうと、間違った情報を信じたり、人の意見を聞かなかったりすることになります。でも、「自分はまだ知らないことがある」と考えれば、新しいことを学び続けることができます。

また、ソクラテスの対話法のように、「本当にそれは正しいのか?」と質問を繰り返すことで、より深く物事を考えられるようになります。

まとめ

ソクラテスの「無知の知」は、「本当に賢い人は、自分が知らないことを知っている人」という考えです。彼は、人々と対話をしながら「知ることの大切さ」を広めました。

この考えは弟子のプラトン、さらにその弟子のアリストテレスへと受け継がれ、哲学の基礎となりました。そして、現代の私たちにとっても、「知らないことを知る」ことは、よりよい考え方をするためにとても大切なことなのです。

「自分は何も知らない」と気づくことが、学びの第一歩! 🚀

プラトン(紀元前427-347年):「イデア論」― 目に見える世界は、本当の世界の影にすぎない。

プラトンと「イデア論」

プラトン(紀元前427-347年)は、古代ギリシャの哲学者で、ソクラテスの弟子でした。彼は「この世界のものはすべて、不完全なコピーであり、本当のもの(イデア)は別の世界にある」と考えました。この考え方を 「イデア論」 といいます。

イデア論とは?

私たちは日常生活の中で、いろいろなものを見たり、触ったりしています。たとえば、「丸いボール」を見ると、「これは丸いな」とわかります。でも、そのボールは完全な丸ではなく、少し歪んでいたり、傷がついていたりします。

しかし、私たちは 「完璧な丸」 のイメージを頭の中に持っています。この「完璧な丸」は、現実世界には存在しません。でも、みんながそれを思い浮かべることができます。

プラトンは、これと同じことがすべてのものに当てはまると考えました。つまり、私たちが見たり触ったりできるものは「本当のもの」ではなく、「本当のもの(イデア)」の影やコピーにすぎないのです。

👉 「目に見える世界は、本当の世界の影にすぎない」 というのがイデア論の考え方です。

洞窟のたとえ話

プラトンは「イデア論」を説明するために、「洞窟(どうくつ)の比喩(ひゆ)」というお話をしました。

洞窟の中の人々

ある洞窟の中に、ずっとそこに閉じ込められている人たちがいます。彼らは、生まれてからずっと洞窟の奥にいて、後ろの壁に影が映っているのを見ています。その影は、外の世界にいる人や物の形が、火の光によって映し出されたものです。しかし、洞窟の中の人たちは、それが本当の世界だと思い込んでいます。

洞窟の外の世界

ある日、一人の人が洞窟の外に出て、本当の世界を見ます。すると、彼は驚きました。なぜなら、今まで見ていた影は、実際のものではなく、太陽の光によってできた影だったからです。彼は、「今まで見ていた世界は、実は本物ではなかった!」と気づきます。

このお話で、プラトンが伝えたかったのは、「私たちが見ている世界は、本当の世界ではなく、影のようなものだ」ということです。

イデアの世界とは?

洞窟の中の影が「私たちが普段見ている世界」だとすれば、洞窟の外にあるものが「本当の世界(イデアの世界)」です。つまり、「この世界のすべてのものは、イデアの影にすぎない」 ということになります。

例えば、「正義」や「美しさ」というものも、私たちは「なんとなくこんな感じ」と思っていますが、それらの本当の姿(イデア)は、この世界ではなく、イデアの世界にあるのです。

プラトンと関連の深い哲学者たち

プラトンの考えは、多くの哲学者に影響を与えました。特に関連が深いのは、ソクラテス と アリストテレス です。

① ソクラテス(紀元前469-399年):「無知の知」

ソクラテスは、プラトンの先生でした。彼は「本当に知恵がある人は、自分が知らないことを知っている人だ」と考えました(これを「無知の知」といいます)。

ソクラテスは「正義とは何か?」「善とは何か?」という問いを、対話を通して追求しました。プラトンは、この考えをさらに発展させ、「本当の正義や善は、イデアの世界にある」と考えました。

② アリストテレス(紀元前384-322年):「現実の世界を観察する」

プラトンの弟子であるアリストテレスは、先生の「イデア論」に少し疑問を持ちました。

プラトン:「本当の世界はイデアの世界にある!」

アリストテレス:「いや、私たちが今見ている世界をしっかり観察し、それをもとに考えるべきだ!」

アリストテレスは、「この世界にあるものをよく観察し、分類し、論理的に考えることが大切だ」と考えました。この考えは、やがて「科学」の発展につながりました。

現代でも「イデア論」は役に立つ?

プラトンのイデア論は、今の時代でもいろいろな場面で考えられます。

例えば、芸術や音楽の世界では、「理想の美しさ」「理想の音楽」を求めます。プラトンの考え方は、「完璧な美しさはイデアの世界にある」と考えるのと似ています。

また、私たちは日常で「正義」や「善」について考えます。でも、それらははっきりと目に見えるものではありません。プラトンの考えでは、「正義や善の本当の姿は、イデアの世界にある」となります。

また、「今見えているものが本当のものとは限らない」という考え方は、インターネットやSNSの時代にも役立ちます。例えば、ニュースや情報がすべて真実とは限らず、その裏にもっと深い真実があるかもしれません。プラトンの考え方を使えば、「目に見えるものだけを信じるのではなく、本当のことを考えよう」と思うことができます。

まとめ

プラトンの「イデア論」は、「この世界のものはすべて不完全なコピーであり、本当のもの(イデア)は別の世界にある」という考え。

洞窟のたとえ話で、「私たちが見ている世界は影にすぎない」と説明した。

ソクラテスの「無知の知」とつながっており、「本当の知恵とは何か?」を追求した。

アリストテレスは、「イデアの世界よりも、目の前の世界を観察することが大事」と考えた。

現代でも、「理想の美しさ」「正義とは何か?」を考えるときに、イデア論の考え方は役に立つ。

プラトンの哲学は、2500年以上たった今でも、私たちの考え方に影響を与え続けています。💡

アリストテレス(紀元前384-322年):「論理と経験」― 目の前の世界をよく観察し、論理的に考えることが大切。

アリストテレスと「論理と経験」

アリストテレス(紀元前384-322年)は、古代ギリシャの哲学者で、プラトンの弟子でした。彼は「論理的に考え、目の前の世界をしっかり観察することが大切だ」と考えました。この考え方が、後の科学や学問の発展に大きく影響を与えました。

① アリストテレスの考え方:論理と経験

アリストテレスは、先生であるプラトンの「イデア論」に疑問を持ちました。

🔹 プラトンの考え(イデア論):「本当の世界は目に見えない『イデア』の世界にある!」

🔹 アリストテレスの考え:「いや、目の前の世界こそ大切だ。しっかり観察し、考えることが重要!」

アリストテレスは、私たちが目にする世界を「しっかり調べ、考えれば、真実を見つけられる」と考えました。そのため、彼はものごとを 「論理」 を使って整理し、「経験」 をもとに学ぶことが大事だと考えました。

例えば、「鳥とは何か?」と考えるとき、アリストテレスはただ「鳥とはこういうものだ!」と言うのではなく、実際に鳥を観察し、「羽がある」「卵を産む」「飛ぶことができる」と特徴を整理しました。これが「論理と経験」による学び方です。

② アリストテレスが生み出した「論理学」

アリストテレスは、「ものごとを正しく考える方法」として「論理学(ろんりがく)」を作りました。

例えば、こんな考え方をします。

- すべての人間は死ぬ(大前提)

- ソクラテスは人間である(小前提)

- だから、ソクラテスは死ぬ(結論)

これは、「三段論法(さんだんろんぽう)」と呼ばれる論理的な考え方です。このように、アリストテレスは「正しい考え方のルール」を作り、学問の基礎を作りました。

③ 「経験」を大切にしたアリストテレス

アリストテレスは「実際に観察し、経験することが大事だ」と考えました。

例えば、先生のプラトンは「すべてのものはイデアの影だ」と考えましたが、アリストテレスは「そんな目に見えないものより、実際に観察することが大切だ」と思いました。

彼は、さまざまな生き物を観察し、それらを分類しました。これは、生物学のはじまりとされています。また、「天体はどう動くのか?」を考え、物理学の基礎も作りました。

つまり、アリストテレスの考え方は、後の「科学」の発展に大きな影響を与えたのです。

④ アリストテレスと関連の深い哲学者たち

アリストテレスの考え方は、彼の先生である プラトン や、後の哲学者に影響を与えました。

- プラトン(紀元前427-347年):「イデア論」

プラトンは「目に見えないイデアこそ本当の世界だ!」と考えました。しかし、アリストテレスは「イデアは存在しない! 目の前の世界をしっかり観察しよう!」と反対しました。

つまり、プラトンは「理想(イデア)」を重視し、アリストテレスは「現実(経験)」を重視したのです。

- 中世ヨーロッパの哲学者たち

アリストテレスの考えは、ギリシャ時代だけでなく、中世ヨーロッパの哲学者たちにも大きな影響を与えました。特に有名なのが、トマス・アクィナス(1225-1274年) です。彼はアリストテレスの「論理」を使って、キリスト教の教えを理論的に説明しました。

- 近代科学の誕生

アリストテレスが「観察と論理が大切!」と考えたことは、やがて近代科学の発展につながりました。

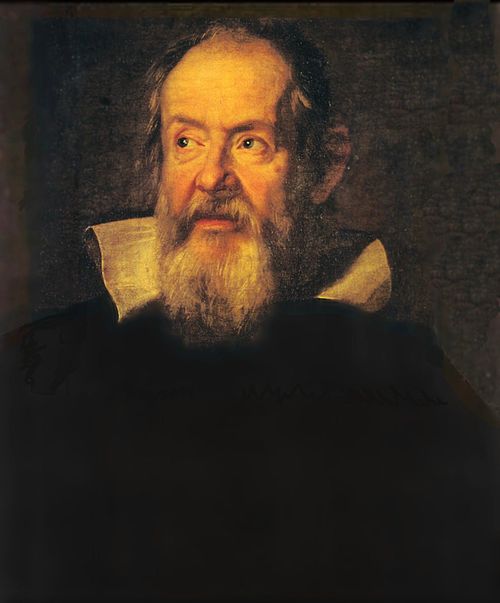

17世紀の ガリレオ・ガリレイ や ニュートン も、アリストテレスの考えを受け継ぎながら、科学を発展させました。

⑤ 現代でもアリストテレスの考えは役立つ?

🔹 科学の発展

👉 科学者はアリストテレスのように、ものごとを観察し、データを集め、論理的に考えます。例えば、病気の原因を調べたり、宇宙の研究をしたりするのも、アリストテレスの考えに基づいています。

🔹 学校の勉強

👉 私たちが学校で「考える力」を学ぶとき、アリストテレスの「論理」が役に立ちます。例えば、数学の証明問題や、国語の読解問題を解くときに「三段論法」の考え方を使うことがあります。

🔹 インターネットやニュースの情報

👉 今の時代は、たくさんの情報があふれています。でも、その中には間違った情報もあります。アリストテレスのように「本当にそうなのか?」「証拠はあるのか?」と考えることが、正しい情報を見分けるために大切です。

⑥ まとめ

アリストテレスの考え:「論理と経験」が大切!

→ ものごとをよく観察し、論理的に考えることで、真実を見つけられる。

論理学を発展させた!

→ 「三段論法」など、正しく考えるためのルールを作った。

経験を大切にした!

→ 「目に見えないイデア」より、「目の前の世界をしっかり観察しよう!」と考えた。

プラトンと対立!

→ プラトン は「理想の世界(イデア)」を重視し、アリストテレス は「現実の世界(経験)」を重視した。

現代でも役立つ!

→ 科学、学校の勉強、ニュースの情報整理 など、論理的に考える力が求められる場面で、アリストテレスの考えが役に立つ!

アリストテレスの「論理と経験」の考え方は、2500年たった今でも私たちの生活の中に生きています!💡

コメント