イントロダクション

アリストテレス…何となく名前は聞いたことがあるけれど、どんな人物だったのかよく分からない、という方もいるでしょう。

古代ギリシアの偉大な哲学者、アリストテレスについてもっと知りたいけれど、難しそうでちょっと不安…と感じている方もいるかもしれません。

でも、安心してください。

この記事では、古代ギリシアの哲学に興味がある方や、アリストテレスについてより深く理解したい方に向けて、

- アリストテレスの生涯

- アリストテレスの思想

- アリストテレスの後世への影響

上記について、解説しています。

難解な専門用語は避け、分かりやすい言葉で丁寧に説明しているので、安心して読み進めていただけます。

アリストテレスの生涯や思想に触れることで、西洋哲学の礎を築いた偉大な知性の一端に触れることができるでしょう。

ぜひ参考にしてください。

アリストテレスの生涯を振り返る

アリストテレスの生涯を知ることは、西洋哲学の根幹に触れるような体験となるでしょう。

彼は紀元前384年、マケドニアのスタゲイラという街で生まれました。

医学に携わる家庭で育ち、自然科学への関心を早くから育んだ環境だったと言われています。

17歳になると、当時最高の教育機関であったプラトンのアカデメイアに入学し、約20年間在籍しました。

プラトンから多大な影響を受けつつも、師とは異なる独自の哲学体系を構築していくことになります。

アリストテレスの思想は経験に基づくもので、自然界の観察を通して真理を探求することに重きを置いていました。

例えば、プラトンはイデア論を唱え、この世のものはイデアの不完全な模倣だと考えましたが、アリストテレスは現実世界こそが真の存在だと主張しました。

具体的には、様々な動植物を詳細に観察し、分類することで、生物学の基礎を築いたことからも、彼の姿勢が見て取れます。

アリストテレスの生涯について、以下で詳しく解説していきます。

幼少期と教育背景

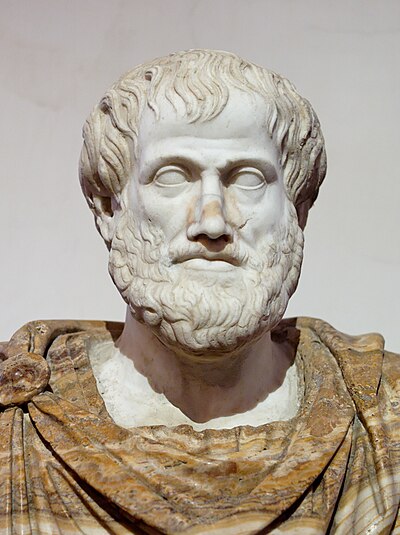

アリストテレス。古代ギリシアが生んだ、西洋哲学の巨人の一人です。名前の由来は「最良の目的」を意味するギリシア語だと言われています。

紀元前384年、マケドニア王国の医師であった父ニコマコスと母パエスチスの間に生まれました。

17歳でプラトンの学園アカデメイアに入門し、約20年間、師プラトンの薫陶を受けました。

プラトンはイデア論を唱え、この世の事物でなく、目に見えないイデアこそ真の実在であると考えました。

しかしアリストテレスは、師とは異なる考えを深めていきます。

現実世界を重視し、様々な分野の研究に没頭したのです。アカデメイアでは「読書家」と呼ばれるほど勉学に励んだと言われています。

プラトンが亡くなった後、アリストテレスはアソス、ミティレネなど各地を転々とした後、マケドニア王ピリッポス2世に招かれ、王子アレクサンドロス(後のアレクサンドロス大王)の家庭教師を務めました。

アレクサンドロス大王に与えた影響は大きく、遠征にも同行し、様々な動植物の標本や資料を集めさせ、研究に役立てました。

紀元前335年、アテネにリュケイオン(逍遥学派)を開設し教育と研究に専念、論理学、形而上学、倫理学、政治学、自然科学など幅広い分野で膨大な著作を残しました。「万学の祖」と称される所以です。

アカデメイアでの学び

アリストテレス、古代ギリシアが生んだこの偉大な知の巨人は、紀元前384年、マケドニアのスタゲイラという小さな町で誕生しました。

医師であった父ニコマコスはマケドニア王アミュンタス3世の侍医も務めており、幼いアリストテレスは自然科学への関心を育む環境で育ちました。

17歳になったアリストテレスは、当時アテネに設立されたばかりのプラトンの学園「アカデメイア」に入門します。

そこは、ソクラテス亡き後、プラトンが主宰する哲学研究の拠点でした。

約20年間、アリストテレスはアカデメイアで学び続け、プラトンの思想に深く傾倒していくことになります。

プラトンは、イデア論を唱え、この世のものはイデアの不完全な模倣に過ぎないと考えました。

アリストテレスも当初は師の思想を受け入れていましたが、次第に独自の哲学体系を構築していくようになります。

アカデメイアでの歳月は、アリストテレスにとって、のちの壮大な知的探求の土台を築く重要な期間となりました。

アレクサンドロス大王との関係

アリストテレスといえば、古代ギリシアの哲学者で、プラトンと並び称される大人物です。

彼は紀元前384年、マケドニアのスタゲイラという街で生まれました。

「アリストテレス」という名前には「最良の目的」という意味があり、まさに彼の生涯を象徴しているかのようです。

17歳でアテネのプラトンが開いた学園「アカデメイア」に入門し、20年間師事しました。

プラトンが亡くなると、アリストテレスはアテネを離れ、小アジアなど各地を遍歴します。

紀元前343年、マケドニア王ピリッポス2世に招かれ、王子アレクサンドロス(後のアレクサンドロス大王)の家庭教師となりました。

アレクサンドロスは当時13歳。アリストテレスは、帝王学だけでなく、医学や哲学など幅広い知識を教え込みました。

師弟関係は3年間続き、アレクサンドロスの遠征にも同行したという説もあります。

アレクサンドロスが東征を開始するとアテネに戻り、リュケイオン(逍遙学派)という学園を開設、多くの弟子を育てました。

しかし、アレクサンドロス大王の死後、反マケドニア感情が高まり、アテネを去ることになります。

紀元前322年、カルキス島で62年の生涯を閉じました。アリストテレスとアレクサンドロス大王。

二人の天才が出会い、歴史に大きな影響を与えた時代。想像するだけでワクワクしませんか?

リュケイオンでの活動

アリストテレスは、プラトンが創設したアカデメイアで約20年間学び、師の思想に深く傾倒しました。

しかし、プラトンの死後、アリストテレスはアテネを離れ、やがてマケドニア王ピリッポス2世に招かれ、王子アレクサンドロス(後のアレクサンドロス大王)の家庭教師となります。

その後、アテネに戻ったアリストテレスは、リュケイオン(リケイオン)という学園を設立しました。

リュケイオンでは、逍遥学派と呼ばれる学派を形成し、多くの弟子とともに研究を行いました。

彼らは歩きながら議論したことから、逍遥学派と呼ばれています。

リュケイオンでは、哲学だけでなく、物理学、生物学、天文学、論理学、修辞学、政治学など、幅広い分野の研究が行われました。

アリストテレス自身も膨大な著作を残し、「万学の祖」と称されるほど多岐にわたる分野に足跡を残しています。

彼の思想は、中世ヨーロッパのスコラ哲学にも大きな影響を与え、現代の学問の基礎を築いたと言えるでしょう。

例えば、論理学における三段論法は、現代でも重要な思考ツールとして活用されています。

アリストテレスの思想体系

アリストテレスの思想は、論理学、形而上学、倫理学、政治学、自然科学など、多岐に渡り、それらは相互に深く結びついて、壮大な体系を築いています。

現代の学問分野の礎を築いたとも言われ、その影響は計り知れません。

彼の思想に触れることは、西洋思想の根幹を理解する上で非常に重要と言えるでしょう。

アリストテレスは、師プラトンのイデア論を批判し、この世界を構成する「質料」と「形相」という概念を提唱しました。

例えば、銅像で言えば、銅が「質料」、銅像の形が「形相」です。

そして、すべての存在は「形相」を実現しようとする潜在能力を持っており、現実の世界は、その潜在能力が次々と実現していく過程だと考えました。

この考え方は、自然界の様々な現象を説明するのに役立ちました。

具体的には、生物の発生や成長、天体の運動などを、この「質料」と「形相」の概念を用いて説明しました。

アリストテレスは、生物をその機能や構造に基づいて分類し、植物、動物、人間という階層構造を提示しました。

彼はまた、目的論的な世界観を持ち、万物は究極的には神という不動の動者を目指して運動しているとしました。

以下で、それぞれの分野におけるアリストテレスの思想を詳しく解説していきます。

論理学の基礎

アリストテレスといえば、古代ギリシャの哲学者で、プラトンの弟子として有名です。

師プラトンと、その師であるソクラテスと共に、西洋哲学の礎を築いた巨人として知られています。

紀元前384年、マケドニアのスタゲイラに生まれた彼は、17歳でアテナイのプラトン学院に入門し、約20年間学び続けました。

のちに「万学の祖」と称されるほど膨大な知識体系を築き上げたアリストテレスですが、その学問の原点はプラトン学院での経験にあると言えるでしょう。

アリストテレスの論理学は、現代にも通じる思考の枠組みを提供しています。

彼が体系化した三段論法は、大前提、小前提、結論という三つの命題から成り立ち、論理的な推論を行うための基本的な方法として、今日でも広く活用されています。

例えば、「全ての人は死ぬ(大前提)」、「ソクラテスは人である(小前提)」ならば、「ソクラテスは死ぬ(結論)」といった具合です。

これは一見単純なようですが、物事を筋道立てて考える上で非常に重要な役割を果たしているのです。

アリストテレスの論理学は、単なる学問的探求にとどまらず、現代社会における議論や意思決定の場面でも、その根底を支えています。

自然学とその宇宙観

アリストテレスの自然学は、彼の師プラトンとは大きく異なる視点に基づいています。

プラトンがイデア論を通して目に見える世界の背後にある真の世界を重視したのに対し、アリストテレスは観察に基づく自然哲学を展開しました。

彼は、万物はヒュレー(質料)とモルフェ(形相)から成り立つと考えました。

例えば、ブロンズ像で言えば、ブロンズがヒュレー、像の形がモルフェです。

アリストテレスの宇宙観は、地球を中心とした同心円状の天球構造を想定しており、天動説と呼ばれています。

彼は、宇宙は有限で、地球を取り巻く透明な球殻(天球)に星々が固定され、それらが地球の周りを回転していると説明しました。

また、それぞれの天球を動かす「不動の動者」という概念を導入し、これが宇宙全体の運動の究極原因だとしました。

地球上では、火・空気・水・土の四大元素が運動変化を繰り返すと考え、天上界とは異なる法則が支配するとしました。

これは、現代の物理学とは異なりますが、古代ギリシアにおける宇宙理解の一つの到達点を示す重要なものです。

彼の自然学は、中世ヨーロッパのスコラ哲学に多大な影響を与え、17世紀の科学革命まで西洋の学問を支え続けました。

形而上学の探求

アリストテレス、古代ギリシアが生んだ巨人の一人。その思想は2000年以上経った現代にも影響を与え続けています。

今回は彼の形而上学を探求してみましょう。アリストテレス以前、師であるプラトンは「イデア論」を唱えました。

目に見える現実世界は、真の存在である「イデア」の不完全な模倣だと考えたのです。

しかしアリストテレスはこの考えに疑問を抱きます。

私たちが五感で感じ取れるこの世界こそが現実であり、その本質を解き明かすことが重要だと考えたのです。

アリストテレスは、すべての存在は「質料」と「形相」から成り立っていると主張しました。

例えば、銅像を考えてみてください。

銅という「質料」に、彫刻家が「形相」を与えることで、初めて銅像は存在するようになるのです。

そして、すべての存在は「目的」を持って変化していくと考えました。

ドングリは大きな樫の木になるという「目的」を持って成長するように、すべての存在は「完全な状態」を目指して変化していくと考えたのです。

これが彼の「目的論」です。アリストテレスの思想は、神学にも大きな影響を与え、中世ヨーロッパではトマス・アクィナスによってキリスト教神学に取り込まれました。

現代の私たちにとっても、物事の本質を見極め、その変化の「目的」を考えることは、人生をより深く理解する上で重要なヒントを与えてくれるのではないでしょうか。

倫理学と人間の善

アリストテレスといえば、プラトン、ソクラテスと並ぶ古代ギリシアの三大哲学者。彼は紀元前384年、マケドニアのスタゲイラという町で生まれました。

17歳でアテネのプラトン学院に入門し、20年間師事します。プラトンがイデア論を唱えたのに対し、アリストテレスは現実世界を重視した独自の哲学体系を築き上げました。

彼は「万学の祖」とも呼ばれ、論理学、形而上学、物理学、生物学、倫理学、政治学など幅広い分野で研究を行いました。

アリストテレスの倫理学の中心には「人間の善」という概念があります。

彼は、人間を含む万物は固有の目的を持っており、その目的を実現することが善であると考えました。

人間の目的は「幸福」であり、幸福とは魂の働きが最高の状態になることだとしました。

では、どうすれば幸福になれるのでしょうか?

アリストテレスは、「徳」の実践が重要だと説きます。

勇気、節制、正義など、様々な徳をバランスよく身につけることで、人間は魂の能力を最大限に発揮し、幸福に近づくことができると考えました。

「中庸」を重視するのも特徴です。例えば、勇気は「無謀」と「臆病」の中間に位置し、このバランスが大切なのです。

政治学における国家論

アリストテレスの国家論は、古代ギリシアのポリスを基盤に展開されています。

彼は人間を「ポリス的動物」と定義し、本質的に社会生活を営む生き物だと考えました。

個人は家族を作り、複数の家族が集まって村落を形成し、そして完成形としてポリス、つまり国家が成立すると考えたのです。

国家の目的は、単に生存を保障するだけでなく、人々が「善く生きる」ための環境を提供することにあるとアリストテレスは説きました。

17世紀のイギリス思想家トマス・ホッブズのように、国家によって安全が保障されるという考え方とは一線を画していると言えるでしょう。

アリストテレスは、市民が徳を磨き、幸福を追求できる場こそが理想の国家だと考えていました。

そして、その実現のためには、適切な政治体制が不可欠であると主張したのです。

彼は民主制、貴族制、王制を挙げ、それぞれの長所と短所を分析しました。

例えば、民主制は衆愚政治に陥る危険性を孕んでいると指摘しています。

どの体制が最良かは、その国の状況や市民の資質によって異なると考え、画一的な答えを出すことは避けています。

現代社会においても、彼の国家論は政治体制を考える上で示唆に富む内容を含んでいます。

文学と芸術の哲学

古代ギリシアの哲学者アリストテレス。

プラトンの弟子であり、師であるプラトン、そしてプラトンの師であるソクラテスと共に、西洋哲学の礎を築いた巨人です。

アリストテレスは紀元前384年、マケドニアのスタゲイラに生まれました。

17歳でアテネのプラトン学院に入門し、20年間そこで学び続けました。プラトンがイデア論を唱えたのに対し、アリストテレスは現実世界を重視する姿勢を構築しました。

アリストテレスの思想は多岐に渡りますが、文学と芸術においても独自の哲学を展開しています。

彼は芸術を「模倣」と捉え、「詩学」の中で悲劇の構造を分析しました。悲劇は観客に「カタルシス」、つまり感情の浄化をもたらすと彼は考えました。

恐怖や憐れみといった感情を体験することで、魂が洗われるというのです。

これは現代のエンターテイメントにも通じる考え方と言えるでしょう。

例えば、映画や小説で登場人物に感情移入し、共に喜びや悲しみを経験することで、私たちは心を揺さぶられ、日常では味わえない感情の起伏を体験します。

アリストテレスの時代から2000年以上経った今でも、彼の洞察は私たちが芸術を理解する上で重要な示唆を与えてくれるのです。

アリストテレスの主要著作

アリストテレスの著作は、西洋思想の根幹を成す重要な文献です。

現代に伝わる著作群は、大まかに「自然科学」「論理学」「倫理学」「形而上学」「政治学」などに分類できます。

これらの著作を通じて、彼は壮大な体系を築き上げました。

アリストテレスの著作は、プラトンのアカデメイアでの講義録や研究ノートを編集したものだと考えられています。

例えば、『オルガノン』と呼ばれる論理学に関する著作群は、厳密な論理的思考を展開するための体系的な方法論を提供しています。

また、『自然学』では、運動や変化、空間や時間といった、自然界の基本的な概念を考察し、独自の自然哲学を展開しました。

具体的には、『ニコマコス倫理学』では、人間の幸福や徳について深く考察し、「中庸」を重視する倫理思想を説いています。

また、『政治学』では、理想的な国家のあり方や市民の役割について論じています。

以下で、それぞれの著作について詳しく解説していきます。

著作の伝来と影響

アリストテレスの著作は、哲学はもちろん、論理学、倫理学、政治学、物理学、生物学、詩学など多岐に渡り、後世に計り知れない影響を与えました。彼の著作はどのようにして現代に伝わってきたのでしょうか。

アリストテレスは膨大な量の著作を残したとされていますが、現在確認できるのはその一部です。

実は、古代ローマ時代にはアリストテレスの著作の多くは失われていたと考えられています。

1世紀頃、ローマの政治家スッラがアテネを占領した際、アリストテレスの著作を含む多くの文献がローマに持ち帰られました。

その後、ロドス島のアンドロニコスという人物が整理・編集を行い、現在私たちが読んでいるアリストテレス全集の原型が作られました。

ローマ帝国の衰退後、アリストテレスの著作はイスラム世界へと伝わります。

9世紀から12世紀にかけて、アラビア語への翻訳が進み、アリストテレス哲学はイスラム思想にも大きな影響を与えました。

有名なイブン・スィーナー(アウィケンナ)やイブン・ルシュド(アヴェロエス)もアリストテレスの著作を研究し、独自の解釈を加えて後世に伝えています。

その後、12世紀頃からアラビア語版からラテン語への翻訳が始まり、アリストテレスの著作は再びヨーロッパ世界に流入しました。

パリ大学やオックスフォード大学などの大学で盛んに研究され、スコラ哲学と呼ばれるキリスト教神学とアリストテレス哲学を融合させた思想が誕生しました。

トマス・アクィナスはアリストテレス哲学をキリスト教神学に取り込み、13世紀のスコラ哲学を代表する思想家となりました。

こうして、アリストテレスの著作は紆余曲折を経て現代に伝わり、西洋思想の根幹を成す重要な文献として、今もなお私たちに多くの示唆を与え続けています。

公開著作と対話篇

アリストテレスの著作は、私たちが手にするその姿で書かれたわけではありません。

古代ギリシアの哲学者アリストテレス(紀元前384年-紀元前322年)は膨大な量の著作を残しましたが、それらは大きく分けて「公開著作」と「対話篇」の2種類に分類されます。

私たちがよく知る『ニコマコス倫理学』や『形而上学』、『政治学』などは「公開著作」に分類されます。

これらは、アリストテレスがリュケイオンで弟子たちに講義した内容をまとめたもの、もしくは講義のための草稿だと考えられています。

実際、文章は体系的というよりは断片的で、まるでノートを繋ぎ合わせたかのようです。

しかし、だからこそ、アリストテレスの思考の過程を垣間見ることができる貴重な資料とも言えます。

一方、「対話篇」は、プラトンの著作のように、登場人物たちが問答を通して哲学的な議論を展開する形式で書かれていました。

残念ながら、現在ではほとんど散逸してしまい、断片的にしか残っていません。

『エウデモス』や『グリッロス』といった断片から、プラトンの影響を受けつつも、独自のスタイルを確立していたことが伺えます。

対話篇は、より洗練された文章で書かれ、一般大衆向けに書かれたと考えられています。

アリストテレスの著作が、後世に多大な影響を与え、「万学の祖」とまで呼ばれる所以を知る手がかりが、公開著作と対話篇の両方に隠されていると言えるでしょう。

論理学の書物

アリストテレスといえば、プラトン、ソクラテスと並ぶ古代ギリシャの三大哲学者。中でも論理学の分野における貢献は計り知れません。

彼の論理学関連の著作群は「オルガノン」と呼ばれ、後世の学問に多大な影響を与えました。「

オルガノン」とはギリシャ語で「道具」という意味。思考のための道具として、アリストテレスは論理学を体系化したのです。

オルガノンを構成する著作の一つ、「範疇論」では、存在を10のカテゴリーに分類しています。

例えば「実体」「量」「質」「関係」など。

リンゴを例に取ると、「リンゴ」という実体があり、重さや大きさといった量、赤色や甘酸っぱさといった質、木になっているといった関係などが考えられます。

アリストテレスはこのように、物事を様々な角度から捉える枠組みを提示しました。

また、「命題論」では、私たちが日常的に行う推論の構造を分析しています。「

全ての人は死ぬ」「ソクラテスは人である」「ゆえにソクラテスは死ぬ」という有名な三段論法もここで登場します。

これは、前提となる二つの命題から必然的に結論が導き出される論理の仕組みを示したものです。

アリストテレス以前にも論理的思考は存在しましたが、それを体系的にまとめ上げた功績は非常に大きいと言えるでしょう。

彼の論理学は、現代のコンピューターサイエンスにも通じる基礎的な考え方を提供しています。

自然学に関する著作

アリストテレスの自然学に関する著作群は、現代科学の礎を築いたと言えるほど重要なものです。

中でも『自然学』は、運動や変化の本質を探求した書物です。

彼は、物体の運動は自然な場所へ向かう傾向であり、その運動は内部に原因を持つと考えていました。

例えば、石は地面に落ちますが、それは石が土の元素を多く含み、本来あるべき場所である地面へ向かう性質を持っているからだと説明されます。

また、『天体論』では、地球を中心とした宇宙体系を提唱しました。

彼は、宇宙は永遠不滅であり、地球を取り巻く天体は完全な円運動をしていると主張しました。

これらの天体は、第五元素であるエーテルで構成されていると考えました。

さらに、『生成消滅論』では、物質の生成と消滅、そして四元素(火、空気、水、土)の相互変換について論じています。

アリストテレスは、これらの元素はそれぞれ固有の性質(熱、冷、乾、湿)を持っており、それらの組み合わせによって様々な物質が生成されると考えました。

例えば、火は熱くて乾いており、水は冷たくて湿っています。

これらの著作は、後のヨーロッパの自然哲学に多大な影響を与え、17世紀の科学革命に至るまで、自然現象を理解するための基本的な枠組みを提供しました。

現代科学の視点からは、彼の理論には誤りも含まれていますが、自然界を体系的に理解しようとしたその試みは、科学史において極めて重要な位置を占めていると言えるでしょう。

形而上学の文献

アリストテレスの主著の一つ、『形而上学』は、実はアリストテレス自身の手によるものではなく、後世の編集者がまとめた講義録や草稿であると考えられています。

タイトルの「メタピュシカ(形而上学)」でさえ、アリストテレス自身が付けたものではなく、「物理学の後(メタ・ピュシカ)」に置かれた書物群、という意味で名付けられたという説が有力です。

「存在とは何か?」という根源的な問いを探求するこの書は、14巻にも及ぶ大著で、難解なことで知られています。

例えば、第4巻でアリストテレスは「存在」について10種類もの分類を試みています。

実体、量、質、関係、場所、時間、状態、所有、能動、受動。私たちが日常で何気なく使っている「存在する」という言葉の背後に、これほど多様な意味合いが隠されているとは驚きです。

アリストテレスは、プラトンのイデア論を批判しつつ、この世界の多様性に目を向け、現実世界の事物を注意深く観察することの大切さを説きました。

アリストテレスの哲学は、2000年以上もの時を経た現代においても、私たちに多くの示唆を与えてくれます。

特に情報が溢れかえる現代社会において、物事の本質を見抜く力を養うために、アリストテレスの思想は、まさに現代人にこそ必要な知恵と言えるのではないでしょうか。

倫理学の書籍

アリストテレスの倫理学の中心は、誰もが求める「幸福」とは何か、そしてどうすれば実現できるのか、という問いにあります。

代表的な著作『ニコマコス倫理学』では、幸福は魂の活動にあると説かれています。

つまり、人間にとって最も人間らしい活動、すなわち理性に基づいた活動こそが幸福に繋がると考えたのです。

では、どうすれば理性的に生きられるのでしょうか?アリストテレスは、「徳」を重要視しました。

勇気、節制、正義など、様々な徳をバランス良く身につけることで、人は中庸、つまり「ちょうど良い」状態を保ち、理性的に行動できるようになると説きます。

例えば、臆病と無謀のちょうど真ん中にあるのが「勇気」です。

『エウデモス倫理学』も幸福を追求する著作ですが、『ニコマコス倫理学』とは少し違った視点が提供されています。

幸福には、外的財貨も必要であると説いている点が特徴です。

お金や地位、健康、友人など、これらは幸福を構成する要素の一部だとアリストテレスは考えました。

幸福は単なる精神的な状態ではなく、現実世界での生活とも密接に結びついている、という現実的な視点が垣間見えます。

政治学の著作

アリストテレスの代表作の一つ『政治学』は、理想国家を探求したプラトンの『国家』とは異なり、現実の158の都市国家の政治体制を比較分析した上で、より良い政治のあり方を考察しています。

アリストテレスは、市民が政治に参加できるポリスこそが自然な共同体だと考えました。

そして、寡頭制(少数者支配)や民主制(多数者支配)といった既存の政治形態の長所・短所を分析し、それぞれが堕落すると僭主政治や衆愚政治になることを指摘しています。

アリストテレスは、家庭における財産の共同所有を否定し、私有財産制を擁護しました。

ただし、財産を公共の福祉に役立てることを重視し、「友愛」の精神に基づいた社会の実現を目指したのです。

また、中間層が厚い社会こそが安定すると考え、極端な貧富の差を是正する必要性を説きました。

これは現代社会にも通じる重要な視点と言えるでしょう。

アリストテレスの政治思想は、古代ギリシアのポリスという特殊な環境を前提としていますが、その鋭い洞察力は現代の政治にも多くの示唆を与えてくれます。

特に、共同体における個人の役割、財産のあり方、そして政治体制の安定性など、現代社会が抱える課題と深く関わっている点が興味深いですね。

レトリックと詩学

アリストテレスの著作の中でも、とりわけ影響力の強い「レトリック」と「詩学」を見ていきましょう。

紀元前4世紀に書かれた「レトリック」は、実に巧みな弁論術、つまり相手を説得する技術を体系的にまとめたものです。

アリストテレスは、説得にはロゴス(論理)、パトス(感情)、エトス(話者の信頼性)の3要素が重要だと説きました。

現代のプレゼンテーションやスピーチにも通じる内容で、2000年以上経った今でも、その教えは色褪せていません。

例えば、論理的なデータを示すだけでなく、聞き手の感情に訴えかけることで、より効果的に説得できる、といった具合です。

一方の「詩学」は、演劇、特に悲劇に焦点を当てた著作です。

アリストテレスは、悲劇が観客のカタルシス(浄化)を促すと考えました。

カタルシスとは、劇中の主人公が苦難を乗り越える姿を通して、観客が恐怖や憐れみといった感情を体験し、心を揺さぶられることで、精神的な浄化作用を得ることを指します。

「オイディプス王」のようなギリシャ悲劇を例に挙げ、筋の展開や登場人物の性格描写、そしてそれらが観客にどのような効果をもたらすのかを分析しました。

現代の映画やドラマにも影響を与えている、重要な著作と言えるでしょう。

偽書とその評価

アリストテレスの膨大な著作群の中には、実は彼自身の手によるものではない「偽書」も含まれています。

偽書とは、後世の誰かがアリストテレスの名前を借りて書いた著作、あるいは弟子たちの講義録などが誤ってアリストテレス本人の著作とされてしまったもののことです。

有名な例として『自然学小論考集』が挙げられます。

これは『天体論』『生成消滅論』『気象論』などの小論考から成り、アリストテレスの自然哲学における重要な概念が説明されていますが、その文体や内容の一貫性の欠如から、偽書ではないかと疑われています。

偽書とされる著作群の評価は、時代や学者によって様々です。

かつては真作に劣ると見なされることもありましたが、近年では研究が進み、アリストテレス哲学の理解を深める上で貴重な資料として認識されつつあります。

例えば、『機械学問題集』は力学に関する考察を含み、アリストテレスの運動論を補完する視点を与えてくれます。

また、『偽アリストテレス全集』に収められた著作群の中には、古代ギリシアにおける倫理観や修辞学を知る上で重要な文献も含まれています。

これらの偽書は、アリストテレス自身の思想だけでなく、後世の学者たちが彼の哲学をどのように解釈し、発展させていったのかを知る手がかりとしても大変興味深いものと言えるでしょう。

アリストテレスが後世に与えた影響

アリストテレス(紀元前384年-紀元前322年)の思想は、西洋思想の根幹を成し、現代にまで続く広大な影響を与えています。

その学問領域は、論理学、形而上学、倫理学、政治学、自然科学、修辞学など多岐にわたり、「万学の祖」と称されるのも納得の偉大な哲学者です。

彼の思想体系は、後の学者たちの研究対象となり、議論の土台ともなりました。

アリストテレスの影響は、特に中世ヨーロッパにおいて顕著に見られます。

13世紀には、トマス・アクィナスがアリストテレス哲学をキリスト教神学に取り入れ、スコラ哲学と呼ばれる一大潮流を築きました。

これは、アリストテレスの論理学や形而上学が、キリスト教の教義解釈に役立ったためでしょう。

また、イスラム世界にもアリストテレスの著作は翻訳され、アヴィセンナやイブン・ルシュドといったイスラム哲学者たちに多大な影響を与えました。

彼らの注釈書を通して、アリストテレス哲学は再びヨーロッパへと逆輸入され、ルネサンス期の思想にも大きな影響を与えています。

例えば、アリストテレスの論理学は、現代のコンピューターサイエンスにも応用されている論理回路の基礎となっています。

また、生物学における観察重視の姿勢や分類学は、現代の生物学研究にも通じるものがあります。

政治学においては、「政治学」という著作の中で、理想国家の在り方や政体分類について論じており、近代の政治思想にも影響を与えました。

以下で、アリストテレスの思想を詳しく解説していきます。

アリストテレスにまつわるエピソード

アリストテレスの生涯や思想に触れると、教科書的な記述が多く、遠い存在に感じてしまう方もいるでしょう。

しかし、彼も私たちと同じ人間です。彼の人生には、後世に語り継がれる興味深いエピソードがいくつか残っています。

知れば親しみを感じ、より深くアリストテレスの思想を理解できるかもしれません。

アリストテレスは、プラトンの学園アカデメイアで20年間学び、師の思想に大きな影響を受けました。

しかし、プラトンがイデア論を唱えるのに対し、アリストテレスは現実世界を重視する独自の哲学を築き上げていきます。

この違いから「プラトンはアリストテレスの友、真理はさらに大きな友」という言葉を残したとも言われています。

真理探究のためには、師の教えに背くことも厭わない強い意志が感じられます。

例えば、アリストテレスはアレクサンドロス大王の家庭教師も務めました。

大王が遠征中に送ってきた動植物の標本は、のちにアリストテレスが生物学研究を行う上で貴重な資料となったのです。

また、アリストテレスはリュケイオンという学園を設立し、逍遥学派と呼ばれる学派を形成しました。

「逍遥」とは、歩きながら講義を行うスタイルのことです。以下で、アリストテレスの生涯と思想について詳しく解説していきます。

アリストテレスに関するよくある質問

アリストテレスって誰?何をやった人なの?と疑問に思う方もいるでしょう。

そんなあなたのために、アリストテレスに関するよくある質問に答えていきます。

まずは、アリストテレスがいかに重要な人物なのか理解を深めていきましょう。

アリストテレスは古代ギリシアの哲学者で、プラトンの弟子でした。

紀元前384年に生まれ、紀元前322年に亡くなりました。ソクラテス、プラトンと共に、西洋哲学の礎を築いた一人で「万学の祖」とも呼ばれています。

論理学、形而上学、倫理学、政治学、物理学、生物学など、幅広い分野で研究を行い、膨大な著作を残しました。

彼の思想は、現代の学問にも大きな影響を与えています。

例えば、アリストテレスの論理学は、現代のコンピューター科学の基礎となっています。

また、生物学における観察重視のアプローチは、現代の科学的方法にも通じるものがあります。

彼の思想は多岐に渡るため、ここではすべてを紹介しきれません。

以下で、アリストテレスの哲学が現代にどう影響しているか、他の哲学者との違いといった点について詳しく解説していきます。

アリストテレスの哲学が現代にどう影響しているか

アリストテレスの哲学は、2000年以上経った現代社会にも、様々な形で影響を与え続けています。

例えば、論理学における三段論法は、今でも議論や説得の場面で重要な役割を果たしています。

「全ての人間は死ぬ。

ソクラテスは人間である。

ゆえにソクラテスは死ぬ」という有名な例は、私たちが物事を筋道立てて考えるための基礎となっています。

また、アリストテレスは生物学の分野でも膨大な量の観察と記録を行い、「動物誌」などの著作を残しました。

これは近代生物学の礎となり、現代の分類学にも通じるものです。

彼は、政治学においても「政治学」という著作で理想国家について論じ、民主主義や共和制といった現代の政治体制にも影響を与えています。

倫理学においても、「ニコマコス倫理学」で人間の幸福について深く考察し、「中庸」の徳を説きました。

これは現代社会においても、バランスのとれた生き方を考える上で重要な示唆を与えてくれます。

このように、アリストテレスの哲学は、古代ギリシアの時代だけでなく現代社会においても、私たちの思考や社会システムの基盤となっています。

アリストテレスの思想と他の哲学者との違い

アリストテレスといえば、プラトンと並び称される古代ギリシアの大哲学者。

でも、二人の思想にはどんな違いがあったのでしょうか?

プラトンの師匠ソクラテスは、物事の本質を「イデア」という目に見えない不変の概念に求めました。

プラトンはこの考えを継承し、現実世界はイデアの不完全な模倣だとしました。

例えば、私たちの見ている「リンゴ」は、イデアとしての「リンゴらしさ」の影に過ぎない、というわけです。

一方、アリストテレスは師であるプラトンの考えに真っ向から反論しました。

彼は、この世に存在する具体的な「個物」こそが重要だと考えました。

リンゴを例にとると、色や形、味など、五感で認識できる具体的な特徴を持つ現実のリンゴこそが研究対象となるのです。

アリストテレスは、様々な分野を研究し、膨大な量の観察記録を残しました。

そして、論理的な思考に基づいて、物事の本質を探求していったのです。

例えば、生物の分類や心臓の構造など、現代科学にも通じる画期的な発見を数多く成し遂げました。

彼は「万学の祖」と称されるのも納得ですね。

まとめ:アリストテレスの思想と生涯を理解する

今回は、古代ギリシア哲学に興味があり、アリストテレスについてより深く知りたい方のために、アリストテレスの生涯、思想、後世への影響について解説してきました。

この記事では、アリストテレスの生涯を時代背景とともに追いながら、プラトンとの関係性や、彼が創始したリュケイオンでの教育活動について解説しました。

また、論理学、形而上学、倫理学、政治学など多岐にわたる彼の思想のエッセンスを、できる限り分かりやすく説明することを目指しました。

アリストテレスについて詳しく知りたいと思っていた方も、古代ギリシア哲学の全体像を掴めたのではないでしょうか。

この記事で得た知識を土台に、さらに深くアリストテレスの思想を探求してみましょう。

参考文献や関連書籍を手に取ったり、専門家の解説を聞いたりすることで、理解はより一層深まります。

もしかしたら、これまで難解に感じていた哲学の世界が、少し身近に感じられるようになったかもしれません。

アリストテレスの思想に触れることで、物事を多角的に捉え、論理的に思考する習慣が身につくでしょう。

アリストテレスの思想は、現代社会においても多くの示唆を与えてくれます。

彼の哲学を学ぶことで、より豊かな人生を送るためのヒントが見つかるかもしれません。

さあ、アリストテレスの世界をさらに探求し、知的好奇心を満たす旅に出かけましょう。きっと新たな発見と出会えるはずです。

コメント