イントロダクション

「デカルトって難しそう…」「哲学なんて、自分には関係ないかも…」と思っていませんか。大丈夫です。

この記事を読み終える頃には、きっとデカルトの思考に触れ、その魅力に引き込まれているはずです。

さあ、一緒にデカルトの世界へ旅立ちましょう。

この記事では、近代哲学の父と呼ばれるデカルトについて、より深く知りたい、あるいは初めて触れるという方に向けて、

- デカルトの生涯(生い立ち、学生時代、遍歴時代など)

- デカルト哲学の核心「我思う、ゆえに我あり」

- 主著『方法序説』と『哲学原理』、『人間論』

上記について、解説しています。

哲学というと難解なイメージを持つ方もいるでしょう。

しかし、デカルトの思想は現代社会にも通じる普遍的な問いを扱っています。

きっとあなたの心に響く発見があるはずです。ぜひ参考にしてください。

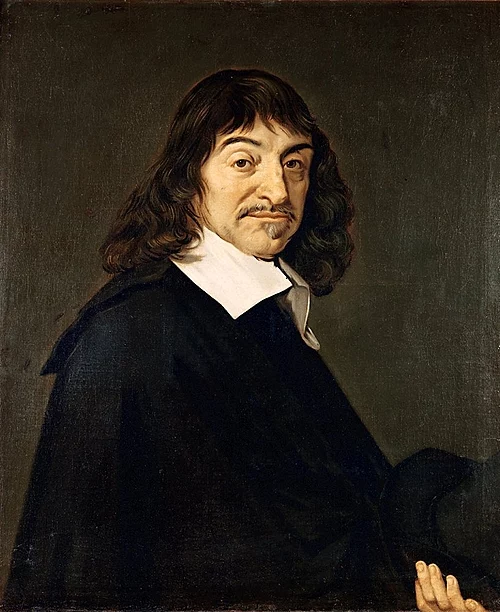

デカルトの生涯とその影響

デカルトの人生は、まさに波乱万丈で、その経験が彼の哲学に大きな影響を与えました。

現代社会を生きる私たちにも、その哲学は様々な示唆を与えてくれます。

ぜひ、彼の人生に触れて、その思想の深淵を覗いてみましょう。

デカルトは1596年、フランスのトゥレーヌ地方の裕福な貴族の家に生まれました。

幼い頃から病弱で、学校では特別に遅い起床が許されるほどでした。

しかし、彼はその時間を思索に費やし、やがてイエズス会のラ・フレーシュ学院で勉学に励みます。

そこで当時の学問に疑問を抱き始め、やがて「すべてを疑う」という近代哲学の出発点となる独自の哲学を築き上げていくことになります。

卒業後は法律を学びましたが、学問への飽くなき探求心から軍隊に入り、ヨーロッパ各地を転々とする遍歴の旅に出ます。

1619年の冬、ドイツに滞在していたデカルトは有名な「ストーブで暖まっている時の3つの夢」を見ます。

この夢が、彼に数学と哲学の研究に人生を捧げる決意をさせる転機となりました。

その後、パリに戻り、メルセンヌらと交流を深め、やがてオランダに移住します。

オランダでは20年以上もの間、隠棲生活を送りながら研究に没頭し、『方法序説』や『省察』、『哲学原理』などの重要な著作を次々と発表しました。

これらの著作は、当時のヨーロッパの思想界に大きな衝撃を与え、近代哲学の礎を築き、現代の私たちにも影響を与え続けています。

以下で、デカルトの生涯をさらに詳しく見ていきましょう。

生い立ちと学生時代

フランスのトゥレーヌ地方、ラ・エ・アン・トゥレーヌという小さな町で1596年に生まれたルネ・デカルト。

貴族の家に生まれ、幼い頃から病弱だった彼は、イエズス会の学校、ラ・フレーシュ学院で8歳から16歳まで学びました。

当時のヨーロッパでは最高の教育機関の一つであるこの学院で、デカルトは古典語や修辞学、そしてスコラ哲学を学びました。

スコラ哲学とは、アリストテレスの思想をキリスト教の教えと融合させた学問体系のこと。

しかし、デカルトは伝統的な学問に満足できず、真の知識とは何かを深く考えるようになりました。

1616年、ポワティエ大学で法学の学位を取得。

この頃には既に、既存の知識体系への疑問を深め、やがて全てを疑い、確実な知識の探求へと向かう、彼独自の哲学の萌芽が見え始めていたのです。

遍歴時代の経験

1596年、フランスのトゥレーヌ地方に生まれたルネ・デカルト。裕福な貴族の家に育ち、幼い頃から病弱だったため、イエズス会の学校ラ・フレーシュ学院で8歳から16歳まで勉学に励みました。

当時の学問の中心であったアリストテレス哲学を学びますが、やがて既存の知識体系に疑問を抱くようになります。

ラ・フレーシュ学院卒業後、ポワティエ大学で法学を修め、弁護士の資格を取得。

しかし、法律家としての道には進まず、22歳で軍隊に入隊し、ヨーロッパ各地を転々とする遍歴時代が始まります。

この遍歴時代こそ、デカルトの哲学形成に大きな影響を与えたと言えるでしょう。

様々な文化や人々と出会い、多様な価値観に触れる中で、学問の不確実さを痛感し、真の知識を求める探究心が芽生えました。

特に1619年の冬、ドイツのウルム近郊で暖炉に籠っていた際に、数学こそが全ての学問の基礎となるという「数学的普遍学」の構想を思い付きます。

この着想をきっかけに、従来の学問体系を刷新し、確実な真理に基づく新たな哲学体系を構築しようと決意したのです。

この遍歴時代を通して得た経験は、後の『方法序説』(1637年)などの著作に色濃く反映されています。

例えば、「我思う、ゆえに我あり」という有名な命題も、この遍歴時代の経験を通して得られた洞察の一つと言えるでしょう。

パリでの知的交流

17世紀のパリ。活気あふれるこの街で、若きデカルトは様々な知識人との交流を深めていました。

1628年、32歳のデカルトは、刺激的な議論を求めてこの街にやってきました。

当時パリは、サロンと呼ばれる貴族の邸宅で開かれる社交の場が流行し、哲学や文学、科学など多岐にわたる話題が飛び交っていました。

デカルトもまた、メルセンヌ神父が主催するサロンに頻繁に出入りし、当時の知識人たちと交流を深めました。

メルセンヌ神父は、デカルトの才能を見出し、彼をヨーロッパ中の学者に紹介する役割も担いました。

こうして、デカルトは、ガッサンディやパスカルといった著名な学者たちと意見を交わし、自らの哲学を深化させていったのです。

彼はこの知的刺激あふれる環境で、やがて有名な「方法序説」を執筆することになります。

この著作は、明晰判明な真理を探求するための方法を提示し、近代哲学の出発点となりました。

パリでの知的交流は、デカルトの思想形成に大きな影響を与え、後の哲学界に計り知れない功績を残すことになったのです。

オランダでの隠棲と研究

17世紀のヨーロッパ、フランスに生まれたルネ・デカルト。若き数学者であり哲学者でもあった彼は、やがて「近代哲学の父」と称されるほど大きな影響力を持つ人物となりました。

30年戦争の混乱を逃れ、1629年から約20年間、オランダという異国の地で隠棲生活を送っていたことは、意外と知られていません。

オランダは当時、言論の自由が比較的認められた新興国でした。デカルトは、様々な土地を転々とする遍歴時代を経て、この地で腰を据えて研究に没頭することができたのです。

静かな環境で思索に耽り、有名な「我思う、ゆえに我あり」の命題を軸に、それまでのアリストテレス哲学を覆す、新たな哲学体系を構築していきます。

1637年には、哲学入門書として『方法序説』を出版しました。

この本は、難解な哲学を分かりやすく解説した画期的なもので、ラテン語ではなく、フランス語で書かれていたことも特徴です。

より多くの人に哲学に触れてもらいたいというデカルトの強い思いが伝わってきます。

その後も精力的に研究を続け、『省察』や『哲学原理』などの重要な著作を次々と発表し、西洋思想の根幹を揺るがす革命を起こしていったのです。

最後の旅とその結末

1649年の冬、スウェーデンのクリスティーナ女王からの熱烈な招聘を受け、デカルトはストックホルムへと旅立ちました。

53歳という年齢、慣れない異国の地、そして極寒の気候。哲学者にとって過酷な環境が待ち受けていました。

女王は哲学に強い関心を抱き、早朝5時からの講義を希望したため、デカルトの生活は激変します。

真冬の凍えるような空気の中、馬車で王宮へ通う日々は、彼の健康を徐々に蝕んでいきました。

そして、1650年2月11日、デカルトは肺炎のためこの世を去りました。

異国での客死、それはまさに哲学の旅路の終着点でした。

ストックホルムの街は深い雪に覆われ、厳粛な葬儀が執り行われました。

当初、遺体はストックホルムの外国人墓地に埋葬されましたが、1666年にはフランスへと移送され、パリのサンジェルマン・デ・プレ教会に改葬。

その後、1819年には再び移され、現在ではパリのパンテオンに安置されています。

パンテオンはフランスの偉人たちが眠る場所であり、デカルトの功績がいかに偉大であったかを物語っています。

フランスが生んだ偉大な哲学者、デカルトの最後の旅は、こうして幕を閉じました。

デカルトの哲学と思想

デカルトの哲学と思想は、後の近代哲学の礎を築いたと言えるでしょう。

17世紀フランスの哲学者・数学者である彼は、「我思う、ゆえに我あり」という命題で有名です。

この言葉は、彼の合理主義哲学の出発点を示しています。

確実な知識を求めたデカルトは、あらゆるものを疑う方法的懐疑を経て、自己の思考の存在だけは疑い得ないと結論づけました。

これは、主観的な意識体験を重視する近代哲学の幕開けを象徴するものでした。

デカルトの哲学は、単なる懐疑論で終わるのではなく、確実な知識体系の構築を目指していました。

彼は、数学的な方法を哲学にも適用し、明晰かつ判明な真理を積み重ねることで、世界の真の姿を解き明かそうとしました。

その思想は『方法序説』(1637年)に示され、続く『省察』(1641年)や『哲学原理』(1644年)でさらに深められています。

特に『哲学原理』では、神の存在証明や世界を構成する実体についての考察が展開され、後の哲学に大きな影響を与えました。

例えば、『哲学原理』においてデカルトは、物体と精神という二つの実体を区別しました。

そして、物体は延長、つまり空間を占めるものとして定義され、精神は思考するものとして定義されます。

これは、後の心身二元論の基礎となりました。

また、デカルトは、宇宙を機械仕掛けのようなものと捉え、物理現象を数学的に説明しようと試みました。

この機械論的な世界観も、近代科学の発展に大きく貢献しました。

以下で、デカルトの哲学の核心部分をより詳しく解説していきます。

合理主義哲学の基盤

フランス生まれの哲学者、ルネ・デカルト(1596-1650年)。

数学者としても著名な彼は、「近代哲学の父」と呼ばれ、合理主義哲学の礎を築いた人物です。

その哲学の根幹をなす「我思う、ゆえに我あり」はあまりにも有名ですね。

デカルトは、イエズス会のラ・フレーシュ学院で学び、スコラ哲学に疑念を抱き始めました。

当時の学問はアリストテレスの権威に依拠しており、真理を探求するというより、既存の知識を暗記することに重点が置かれていたからです。

この経験が、彼を合理主義へと導く原点となりました。

その後、彼は放浪の旅に出ます。軍隊に入隊し、ヨーロッパ各地を転々とする中で様々な文化や思想に触れ、自らの哲学体系を構築していきました。

パリでメルセンヌらと交流し、活発な知的活動を展開した後、オランダに隠棲。20年以上もの間、研究に没頭し、『方法序説』、『哲学原理』、『人間論』など、後世に多大な影響を与える著作を次々と発表しました。

晩年はスウェーデン女王クリスティーナの招聘を受け、宮廷哲学者として迎えられましたが、厳しい寒さが彼の健康を蝕み、肺炎により53歳で生涯を閉じました。

形而上学と方法的懐疑

17世紀フランスに生まれたルネ・デカルト。

数学者としても有名な彼は、「近代哲学の父」と称されるほど、哲学の世界に革命を起こしました。

その根幹を成すのが「方法的懐疑」という考え方です。

あらゆる知識を疑い、本当に確かなものだけを土台に再構築しようとしたのです。

デカルトは、自分の感覚でさえも疑いました。

夢を見ている時、現実と区別がつかないように、感覚は時に私たちを騙すことがあるからです。

彼は「我思う、ゆえに我あり (Cogito, ergo sum)」という有名な命題に辿り着きます。

たとえ全てが偽りで、悪しき霊に騙されていたとしても、自分が考えているという事実だけは疑いようがない。

これが彼の哲学の出発点となりました。

この確かな「我」を土台に、神の存在証明や物質世界の存在証明へと論理を展開していくのがデカルトの形而上学です。

1641年に出版された『省察』では、この思考実験のプロセスが克明に記されています。

数学の確実性を哲学にもたらそうとしたデカルトの試みは、その後の西洋哲学に計り知れない影響を与えました。

彼の合理主義的哲学は、現代の私たちにとっても思考の訓練として大きな示唆を与えてくれるでしょう。

「我思う、ゆえに我あり」の意義

フランスが生んだ偉大な哲学者、ルネ・デカルト(1596-1650年)。

数学者としても名を馳せた彼は、「近代哲学の父」と称され、合理主義哲学の礎を築きました。

その哲学の根幹を成すのが「我思う、ゆえに我あり」という言葉です。

デカルトは、あらゆる知識を疑うところから始めました。

教科書に書かれていること、教師が話すこと、自分の感覚さえも、本当に正しいのか?

彼は徹底的に疑いの目を向け、揺るぎない真理を探求したのです。

その果てに辿り着いたのが、「自分は考えている」という事実でした。

考えている以上、考える主体である「自分」は確実に存在する。これが「我思う、ゆえに我あり」の真意です。

このシンプルな言葉は、哲学の世界に革命を起こしました。

それまでの哲学は、神や聖書といった外部の権威に依拠していました。

しかしデカルトは、自らの思考を出発点とすることで、人間自身の理性に光を当てたのです。

彼の主著『方法序説』(1637年)の中で展開されたこの思想は、近代哲学の扉を開き、後のヨーロッパ思想に大きな影響を与えました。

例えば、カントやフッサールといった哲学者たちは、デカルトの思想を批判的に継承しながら、独自の哲学体系を構築していきました。

自然哲学と機械論的世界観

17世紀フランスに生まれたルネ・デカルト。

数学者としても名高い彼は、「近代哲学の父」と称されるほど、西洋哲学に大きな影響を与えました。

特に自然哲学においては、それまでのアリストテレス的な考え方を覆す、革新的な視点を提示しました。

アリストテレスは、世界を目的論的に捉え、すべての存在には固有の目的や役割があるとしました。

しかしデカルトは、自然現象をすべて機械的な運動で説明しようと試みたのです。

これが「機械論的世界観」と呼ばれる考え方です。

彼は宇宙を巨大な時計仕掛けのようなものとみなし、物理法則に基づいて運動すると考えました。

まるで歯車が噛み合って動くように、規則的に世界が動いていると考えたのです。

この機械論的世界観は、17世紀の科学革命を推し進める原動力の一つとなりました。

例えば、ニュートンの万有引力の法則も、この世界観に影響を受けています。

デカルト自身も屈折の法則を発見するなど、自然科学の発展に貢献しています。

現代の私たちにとっては当たり前の物理法則も、実はデカルトの思想から生まれたものだったのです。

1650年に亡くなったデカルトですが、その思想は現代科学の礎となり、今もなお私たちの生活に息づいていると言えるでしょう。

倫理学における貢献

フランスの哲学者、ルネ・デカルト(1596-1650年)。

数学者としても著名な彼は、「我思う、ゆえに我あり」という言葉でよく知られています。

合理主義哲学の祖として、近代哲学の礎を築いた人物です。

その哲学は、当時のヨーロッパに大きな影響を与え、現代の私たちにも多くの示唆を与え続けています。

デカルトの倫理学への貢献は、必ずしも体系的な著作として残されているわけではありません。

しかし、彼の思想全体を貫く理性重視の姿勢は、倫理的な判断においても重要な役割を果たしています。

情念に流されることなく、理性に基づいて行動すること、そして真理を探求すること。

これがデカルトの倫理的な理想像でした。

彼は、一時的な感情や感覚ではなく、確固たる理性によってのみ真の幸福に到達できると考えていました。

そのために必要なのは、徹底的な自己探求と、揺るぎない真理の確立です。

「方法序説」の中で提示された方法的懐疑は、すべての知識を疑い、真に確実な基礎を見つけるための試みでした。

この探求は、倫理的な判断においても重要な指針となり、何が真に善であるかを見極めるための基盤を提供しています。

デカルトの数学と科学への貢献

デカルトは、哲学だけでなく数学や科学にも大きな貢献を果たしました。

哲学で有名な「我思う、ゆえに我あり」と同じくらい、現代社会に影響を与えている業績があるのです。

数学が苦手な方もいるでしょう。

しかし、デカルトの功績を知ることで、数学をより身近に感じることができるかもしれません。

デカルトの最も有名な業績の一つは、座標系の発明です。

17世紀初頭、彼は幾何学と代数学を結びつける画期的な方法を考案しました。

これが現在の私たちがグラフで使うxy座標系の基礎となっています。

この革新的なアイデアによって、図形を数式で表現したり、数式を図形的に視覚化することが可能になりました。

座標系の発明は、数学の発展に大きく寄与し、物理学や工学といった他の科学分野にも大きな影響を与えました。

例えば、xy座標系を用いることで、物体の運動を時間の関数としてグラフで表すことができます。

ボールを投げたときの軌跡や、振り子の動きなどを視覚的に理解することができるでしょう。

また、物理学における波動の伝播や、化学反応の速度変化なども、座標系を用いることで分析が可能になります。

以下で、座標系の発明と光学・物理学の研究について詳しく解説していきます。

座標系の発明

17世紀フランスに生まれたルネ・デカルト。

哲学者として有名ですが、実は数学にも大きな貢献を果たしました。

その代表例が座標系の発明です。当時、幾何学と代数学は別々の学問でした。

図形の問題は図形的に、数の問題は数式で解く、いわば全く別の世界だったのです。

デカルトは、この2つの世界を結びつけました。点の位置を数で表すという画期的な方法を編み出したのです。

例えば、平面上の点は、横と縦の2つの数字の組で表せます。

これが現在、私たちが当たり前のように使っているx軸とy軸、すなわち座標系です。

この座標系の発明によって、図形の問題を数式で解いたり、逆に数式を図形的に表現したりすることが可能になりました。

幾何学と代数学が融合し、新たな数学の世界が誕生したのです。

デカルトの時代、ハエが天井を歩く様子を見て、その位置を数で表すことを思いついた、という逸話が残っています。

何気ない日常の出来事から、数学の根本を変える大発見が生まれたことに、驚きを感じずにはいられません。

彼の発想は、その後の数学や物理学の発展に計り知れない影響を与えました。

例えば、ニュートンやライプニッツによる微積分学も、デカルトの座標系という土台の上に成り立っているのです。

光学と物理学の研究

17世紀フランスの哲学者、ルネ・デカルト。

数学と科学への貢献でも有名です。

特に光学と物理学の研究は、後の科学者に大きな影響を与えました。

屈折の法則を発見したのもデカルト。レンズを通る光の進み方を数学的に説明し、眼鏡や望遠鏡の設計に革新をもたらしました。

現代のスネルの法則として知られるこの法則は、実はデカルトが先に発見していたという説もあるほどです。

さらに、デカルトは虹のでき方についても科学的な説明を試みました。

プリズムを使った実験を通して、光が屈折することで色が分かれることを示し、虹の色の順番や弧の形を説明しようとしました。

完全な説明には至らなかったものの、虹の謎に科学のメスを入れた先駆者と言えるでしょう。

彼は物理学全般にも関心を持ち、運動の法則や渦動理論などを提唱しました。

後のニュートン力学とは異なる独自の物理学体系を構築しようと試みたのです。

デカルトの著作とその影響

デカルトの著作は、現代社会にまで影響を与えるほど重要なものばかりです。

特に哲学、数学、科学の分野において、彼の思想は革新的な変化をもたらしました。

現代人が当たり前のように受け入れている概念の多くは、デカルトの功績と言えるでしょう。

デカルトの合理主義的哲学は、「我思う、ゆえに我あり」という有名な命題に集約されています。

この命題は、自身の存在を疑うことのできない確実な出発点として、真理を探求する姿勢を示しています。

この思想は、当時の宗教的権威に依存した世界観からの脱却を促し、近代哲学の礎を築きました。

17世紀ヨーロッパの知性にとって、どれほど衝撃的だったか想像してみてください。

例えば、『方法序説』(1637年)は、明晰判明な真理を探求するための方法を提示し、科学的方法の発展に大きく貢献しました。

また、『哲学原理』(1644年)では、形而上学から物理学までを体系的に展開し、近代科学の基盤を築きました。

そして、『情念論』(1649年)では、人間の情念を分析し、理性による情念の制御の可能性を探求しています。

以下で、それぞれの著作について詳しく解説していきます。

『方法序説』の概要

フランスの哲学者、ルネ・デカルト(1596-1650年)。

「近代哲学の父」とも呼ばれる彼の代表作『方法序説』(1637年)は、明晰で読みやすいフランス語で書かれ、当時の知識人に広く読まれました。

哲学書でありながら、その平易な文体からベストセラーとなり、多くの読者に影響を与えました。

『方法序説』は、哲学探求の正しい方法を提示することを目的としています。

デカルトは、それまでの哲学が絶対的な真理に到達していないと考え、確実な知識体系を構築するための方法を模索しました。

その過程で彼が行き着いたのが、「疑う」という方法です。

あらゆる知識を疑い、最終的に疑いようのない真理を探し求めたのです。

この著作の中で、最も有名な言葉が「我思う、ゆえに我あり」でしょう。

全てを疑っても、「自分が疑っている」という事実だけは疑いようがありません。

この確かな出発点から、デカルトは存在証明、神の証明へと論理を展開していきます。

数学者でもあったデカルトは、幾何学の研究でも功績を残しています。

当時、代数学と幾何学は別々の学問でしたが、デカルトは両者を結びつけ、図形を数式で表現する方法を考案しました。

これは、現在の数学でも使われている「座標」の概念の基礎となっています。

『哲学の原理』とその意義

フランスの哲学者、ルネ・デカルト(1596-1650年)。

数学者としても有名で、近代哲学の父とも呼ばれる彼の主著の一つが『哲学の原理』です。

1644年に出版されたこの本は、デカルト哲学の体系を分かりやすく解説した入門書的な位置づけと言えます。

彼の代表作『方法序説』(1637年)で示された「我思う、ゆえに我あり」を土台に、世界を「物質」と「精神」の二元論で捉える考え方を体系的に説明しています。

例えば、物質には広がりがあり、精神には広がりがないといった特性を論じています。

また、神の存在証明についても解説されており、当時のキリスト教的世界観との整合性も図られています。

現代の物理学の礎となる運動の法則についても記述されており、科学の発展にも大きな影響を与えました。

デカルトの思想は、後のヨーロッパ思想、ひいては世界中の哲学に多大な影響を及ぼしました。

スピノザやライプニッツといった合理主義哲学の系譜はもちろんのこと、経験論のロックにも影響を与えたと言われています。

『人間論』の内容と影響

フランスの哲学者、数学者であるルネ・デカルト(1596-1650年)。

「近代哲学の父」とも呼ばれ、合理主義哲学の祖として知られる彼の著作は、現代社会にまで大きな影響を与え続けています。

特に posthumously (死後) 1662年に出版された『人間論』は、当時としては画期的な内容で、医学や生理学の分野にも影響を及ぼしました。

デカルトは『人間論』の中で、人体を精巧な機械のようなものと捉え、その機能を機械論的に説明しようと試みました。

これは、それまでのアリストテレス的な自然観からの脱却であり、近代科学の幕開けを象徴するものでした。

例えば、心臓の動きをポンプの仕組みに例えたり、神経を細い管に例えて、脳からの指令がどのように体に伝わるのかを説明しました。

また、有名な「松果体」についてもこの著作で論じています。

デカルトは、心と体が出会う場所、いわば心身結合の場として松果体を考えました。

現代の神経科学では、松果体は概日リズムを調節するホルモン、メラトニンを分泌する器官として知られていますが、デカルトの時代にはその機能は解明されていませんでした。

心はどこにあるのかという問いに対する、彼の試行錯誤の跡が垣間見える興味深い部分と言えるでしょう。

デカルトに関するよくある質問

デカルトについてもっと知りたい!というあなたのために、よくある質問をまとめました。

デカルトの哲学は難しそうで、なかなか一歩踏み出せない方もいるでしょう。

でも、心配はいりません。

デカルトは、「我思う、ゆえに我あり」で有名なフランスの哲学者で、1596年から1650年まで生きました。

数学者としても有名で、近代哲学の父と呼ばれています。

合理主義という考え方の基礎を作り、その影響は現代社会にも及んでいます。

難解なイメージのあるデカルト哲学ですが、実は私たちの日常にも深く関わっています。

例えば、物事を論理的に考えるとき、「本当に正しいのか?」と疑うことから始めますよね。

これはデカルトの「方法的懐疑」という考え方に通じています。

また、数学で使う座標軸もデカルトが考案したものなんですよ。

以下で、デカルトの合理主義や「我思う、ゆえに我あり」の現代的解釈、そして現代社会への影響について詳しく解説していきます。

デカルトの合理主義とは?

フランス生まれの哲学者、ルネ・デカルト(1596-1650年)。

数学者としても有名で、近代哲学の父とも呼ばれます。彼の名を聞けば「我思う、ゆえに我あり」という名言を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

これは、あらゆる知識を疑った末に、自分が考えているという事実だけは疑いようがない、というデカルト哲学の出発点を示す言葉です。

デカルトは、揺るぎない真理を探求するために、徹底的に疑うという方法(=方法的懐疑)を取りました。

感覚や伝聞、既存の知識、さらには数学的真理でさえも一旦は疑いの対象としたのです。

その結果、たどり着いたのが「自分は考えている」という確かな事実でした。

考える主体である「我」の存在を証明したこの考え方は、彼の合理主義哲学の根幹を成しています。

合理主義とは、理性こそが真の知識の源泉であると考える立場です。

デカルトは、人間の理性の中に生得的な「明晰判明な観念」が備わっていると主張しました。

そして、この明晰判明な観念を出発点として、演繹的に真理を導き出すことができると考えました。

これは、感覚経験に基づく帰納法とは全く異なるアプローチです。

例えば数学は、公理と呼ばれる自明の理から、論理的な推論によって様々な定理を導き出していきます。

デカルトは、哲学も数学のように、理性によって確実な知識体系を築き上げることができると信じていたのです。

「我思う、ゆえに我あり」の現代的解釈

「我思う、ゆえに我あり」。誰もが一度は耳にしたことがある、デカルトの有名な言葉ですね。

17世紀、フランスが生んだこの天才哲学者は、数学や物理学にも精通し、近代科学の礎を築いた巨人でもあります。

では、この「我思う」とは一体何を意味するのでしょうか?

デカルトは、あらゆる知識を疑うところから始めました。

世界は本当に存在するのか?自分の感覚は正しいのか?もしかしたら、全ては夢なのではないか?

そんな風に徹底的に問い詰めた結果、最後に残ったのが「自分が考えている」という確かな事実でした。

考えている以上、そこに「考える私」が存在するのは間違いない。

これが「我思う、ゆえに我あり」の真意です。

現代社会に生きる私たちは、情報過多の中で右往左往しがちです。

フェイクニュースやSNSの炎上など、何が真実か分からなくなることも少なくありません。

そんな時代だからこそ、デカルトの教えは大きなヒントを与えてくれます。

周りの情報に振り回されず、自分の頭で考えること。まずは自分自身と向き合い、「私はどう思うのか?」と問い続けること。

それが、現代における「我思う、ゆえに我あり」の解釈と言えるのではないでしょうか。

1649年に出版された『情念論』では、人間の感情や情念について深く考察しています。

「我思う」を起点に、デカルトは人間存在そのものを深く探求していったのです。

デカルトの哲学が現代に与えた影響

ルネ・デカルト。17世紀フランスが生んだ偉大な哲学者、そして数学者。

彼の思想は現代社会にどんな影響を与えているのでしょうか?

「我思う、ゆえに我あり」――この有名な言葉は、私たちが当たり前のように「自分」という存在を認識していることを揺るがし、哲学の新たな地平を切り開きました。

1637年に出版された『方法序説』の中で提唱されたこの命題は、自己の存在証明を「思考」という行為に求め、それまでの常識を覆した画期的な考え方でした。

デカルト以前、ヨーロッパではアリストテレス哲学が主流でした。

しかし、大航海時代を経て世界が広がり、新たな知識が流入する中で、従来の考え方に疑問符が投げかけられるようになりました。

デカルトは、すべてを疑い、確実な真理を探求する「方法的懐疑」を提唱。

この合理主義的アプローチは、科学革命の時代精神と共鳴し、ニュートン力学をはじめとする近代科学の礎を築く一翼を担いました。

例えば、数学におけるデカルト座標。

これは、幾何学と代数学を結びつける画期的な手法であり、現代の科学技術には欠かせないものとなっています。

また、彼の合理主義的思考は、啓蒙思想にも大きな影響を与え、後のフランス革命や民主主義の発展にも繋がっています。

私たちが日々当たり前のように享受している自由や平等といった概念も、デカルトの思想的影響下にあると言えるかもしれません。

まとめ:近代哲学の父、デカルトの思想

今回は、哲学やその歴史、デカルトの思想に興味のある方に向けて、

- デカルトの生涯(生い立ち、学生時代、遍歴時代、パリでの交流、オランダでの隠棲時代、最後の旅)

- デカルトの哲学(合理主義哲学、近世哲学の祖、「我思う、ゆえに我あり」、『方法序説』、『哲学原理』、『人間論』)

- デカルトが近代哲学の父と呼ばれる所以

上記について、解説してきました。

この記事では、デカルトの生涯や哲学、そして彼が近代哲学に与えた影響について、分かりやすく解説することを目指しました。

もしかしたら、哲学の専門用語や複雑な概念に難しさを感じている方もいるかもしれません。

筆者は、そういった方にも理解していただけるよう、平易な言葉で説明することを心掛けました。

この記事で紹介した内容を踏まえ、デカルトの哲学についてさらに深く学んでみたいと思われた方は、ぜひ参考文献や関連書籍を読んでみてください。

きっと、新しい発見や理解が得られるでしょう。

哲学に触れることで、これまで当たり前だと思っていたことについて、改めて考え直すきっかけが得られます。

そうした経験は、あなた自身の考え方や人生観を豊かにするはずです。

デカルトの思想に触れることで、これまでとは異なる視点で物事を捉えられるようになるかもしれません。

きっと、あなたの世界を広げるきっかけになるでしょう。

さあ、デカルトの哲学の世界に足を踏み入れて、新たな知的冒険を始めてみましょう。

筆者は、あなたの探求を応援しています。

コメント