イントロダクション

「ニーチェって難しそう…」「超人思想って一体何だろう…」と思っていませんか。哲学と聞くと、どうしても身構えてしまう方もいるかもしれません。

大丈夫です。ニーチェの思想は、現代社会を生きる私たちに多くの示唆を与えてくれるエネルギッシュなものです。

この記事では、哲学に興味を持ち始めた方や、ニーチェの思想に触れてみたい方に向けて、

- ニーチェの生涯と著作

- 超人思想とは何か

- ニーチェの思想が現代社会に与える影響

上記について、解説しています。

ニーチェの思想は、一見すると難解に思えるかもしれません。

しかし、その根底にあるのは、人間の本質を見つめ、より良く生きるためのヒントです。

ぜひ参考にしてください。

ニーチェの生涯とその背景

ニーチェの生涯とその背景を理解することは、彼の思想を読み解く上で非常に重要です。

なぜなら、彼の経験や時代背景が、その独特な思想に深く影響を与えているからです。

ニーチェの思想は難解に思われがちですが、彼の人生を知ることで、より深く理解し、共感できるようになるでしょう。

ニーチェは1844年、プロイセン王国領ザクセン州リュッケンという小さな村で牧師の息子として生まれました。

5歳で父親を亡くし、女性ばかりの家庭で育ったことが、彼の繊細な感性と、後年の女性観に影響を与えた可能性も考えられます。

敬虔なクリスチャンとして育った一方、幼い頃から古典文学に親しみ、14歳で名門プフォルタ校に入学、ギリシャ・ローマの古典文献を深く研究しました。

この経験が、後の著作『悲劇の誕生』へと繋がる重要な土台を築いたと言えるでしょう。

例えば、24歳という異例の若さでバーゼル大学の古典文献学教授に就任した経歴は、彼の非凡な才能を示しています。

しかし、普仏戦争に従軍した経験や、ワーグナーとの出会い、そして後の決別など、様々な出来事が彼の思想に大きな影響を与えました。

こうした出来事を経て、彼は次第に既存の道徳や価値観に疑問を抱き始め、独自の思想を深めていくことになります。

以下で、ニーチェの生涯を少年時代、青年期、大学時代、そして晩年と、それぞれの時代における具体的なエピソードを通して詳しく解説していきます。

少年時代のエピソード

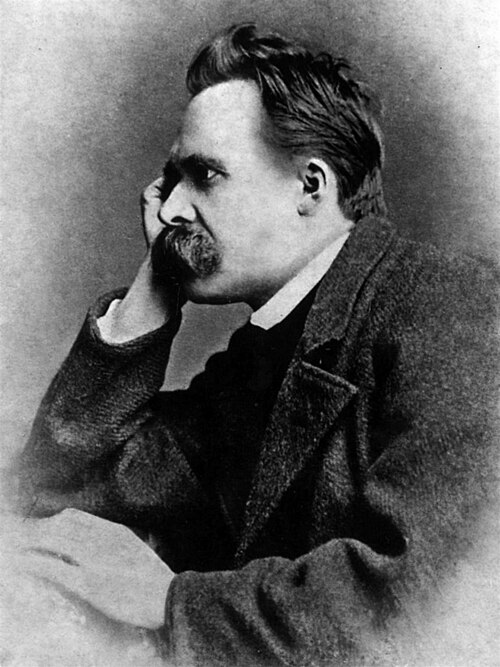

フリードリヒ・ニーチェ。1844年、プロイセン王国(現在のドイツ)の小さな村で牧師の息子として生まれました。

敬虔なキリスト教徒の家庭で育ったニーチェは、幼い頃から聖書に親しみ、教会のオルガン演奏に心を震わせていたそうです。

5歳の誕生日直前に父親を亡くすという悲しい出来事も経験しました。この出来事が、後のニーチェの思想に影を落としたのかもしれません。神童と呼ばれたニーチェは、名門校プフォルタでギリシャ・ローマの古典文学に没頭し、特に古代ギリシャの悲劇に強い興味を持つようになりました。

将来を嘱望された若きニーチェは、わずか24歳でバーゼル大学の古典文献学教授に就任するという異例の抜擢を受けました。

学者としての道を歩み始めたニーチェですが、やがてプロイセン・フランス戦争に従軍し、そこで負傷、さらに赤痢にも罹患したことで健康を害してしまいます。

この頃から、ニーチェの人生は大きく変わり始めます。

青年期の形成と影響

1844年、プロイセン王国の小さな村で生まれたフリードリヒ・ニーチェ。

敬虔なルター派牧師の家庭で育ち、幼少期から聖書や賛美歌に囲まれた生活を送っていました。

しかし、5歳という若さで父を亡くし、その後は母や妹、祖母、叔母ら女性に囲まれた環境で成長していきます。

このことが、後のニーチェの女性観に影響を与えた可能性も考えられます。

14歳で名門プフォルタ校に入学。そこで出会ったのは、ギリシャ・ローマの古典でした。ホメロスやプラトン、ソフォクレスらの作品に没頭し、古代の知恵に深く傾倒していきます。

この古典研究への情熱は、後に彼がボン大学で古典文献学を専攻する礎となり、24歳という異例の若さでバーゼル大学の教授に就任する道を開くことになります。

青年期のニーチェは、ワーグナーの音楽にも強い影響を受けました。

ワーグナーの壮大な楽劇は、ニーチェの芸術観を揺さぶり、初期の著作『悲劇の誕生』にも大きな影響を与えていると言えるでしょう。

大学時代の研究と発展

フリードリヒ・ニーチェ。

1844年、プロイセン王国ザクセン州リュッケンに牧師の子として生まれた彼は、早くから神童ぶりを発揮しました。

24歳という異例の若さでバーゼル大学の古典文献学教授に就任したのです。

大学時代は、ギリシア悲劇やローマ文学に没頭し、特に古代ギリシアの哲学者ソクラテス以前の思想家たちに強い関心を抱いていました。

この頃のニーチェは、音楽家ワーグナーとの親交も深く、ワーグナーの芸術論にも影響を受け、最初の著作『悲劇の誕生』(1872年)を執筆します。

この本でニーチェは、古代ギリシア悲劇における「ディオニュソス的」な陶酔と「アポロン的」な理性のせめぎ合いを論じ、西洋文化の根源に迫ろうとしました。

しかし、この革新的な解釈は、当時の学術界からは冷淡な反応しか得られず、ニーチェは孤独な闘いを強いられることになります。

この経験が、後の彼の反時代的な思想へと繋がっていく萌芽となったと言えるでしょう。

バーゼル大学での功績

1844年、プロイセン王国(現在のドイツ)に生まれたフリードリヒ・ニーチェは、24歳という異例の若さでバーゼル大学の古典文献学教授に就任しました。

これは、ライプツィヒ大学時代の恩師リッチュルからの強い推薦があったからこそ実現した抜擢人事でした。

当時、ニーチェは博士号を取得していませんでしたが、その才能は周囲から高く評価されていたのです。

バーゼル大学でのニーチェは、ギリシア悲劇や古代哲学の研究に没頭し、1872年には処女作『悲劇の誕生』を出版します。

この著作は、アポロン的なものとディオニュソス的なものの対比を通して、芸術の起源を考察した画期的なものでした。

しかし、同時期にワーグナーと親交を深めていたニーチェは、ワーグナーの楽劇を過剰に賞賛したとして、学術界から批判を受けることになります。

その後、ニーチェは体調を崩し、1879年にはバーゼル大学を辞職しました。

しかし、大学を去った後も旺盛な執筆活動を続け、『人間的な、あまりにも人間的な』、『曙光』、『悦ばしき知識』など、数々の重要な著作を世に送り出していきます。

これらの著作は、従来の道徳や価値観を批判し、新しい生き方を模索する「超人思想」へと繋がっていく重要なステップとなりました。

在野の思想家としての活動

1844年、プロイセン王国(現在のドイツ)に生まれたフリードリヒ・ニーチェ。

敬虔な牧師の家庭で育ち、幼少期から非凡な才能を示しました。

ボン大学で神学と古典文献学を学びますが、信仰を失い、文献学研究に傾倒していきます。

24歳という若さでバーゼル大学の教授に就任。将来を嘱望される俊英でした。

しかし、普仏戦争に従軍した経験から健康を害し、10年ほどで大学を辞職することに。

その後は、在野の思想家として精力的な執筆活動を開始します。

各地を転々としながら、既存の道徳や価値観を批判する数々の著作を世に送り出しました。

『悲劇の誕生』(1872年)では、古代ギリシア悲劇における芸術衝動を分析。

アポロン的なものとディオニュソス的なものの対比を通して、西洋文化の根源に迫りました。

『ツァラトゥストラはかく語りき』(1883-1885年)では、預言者ツァラトゥストラを通して「神は死んだ」と宣言し、超人思想を提示。

「永劫回帰」といった独自の概念も展開しています。

ニーチェは、体系的な哲学を構築したわけではありません。

断章形式や詩的な表現を用いるなど、独特のスタイルで自身の思想を表現しました。

そのため、解釈が難しく、誤解されることも少なくありませんでした。

晩年は精神を病み、1900年にこの世を去りましたが、その思想は、実存主義をはじめ、20世紀以降の哲学や文学に多大な影響を与えています。

晩年の狂気と死

1889年1月3日、イタリアのトリノで、ニーチェは馬車引きの馬に鞭打たれているのを見て抱きつき、泣き崩れました。

この事件をきっかけに、ニーチェは精神の均衡を失い、哲学者の生涯は事実上幕を閉じます。

その後、10年以上もの間、彼は精神病院や実家で療養生活を送ることになります。

母フランツィスカ、妹エリーザベトの献身的な介護を受けながらも、ニーチェはかつての鋭い思考力を取り戻すことはありませんでした。

1900年8月25日、ワイマールの自宅で、静かに息を引き取りました。

享年55歳。梅毒が原因だったという説も有力です。

ニーチェの晩年の狂気は、その過激な思想や孤独な人生、そして遺伝的な要因などが複雑に絡み合って引き起こされたと考えられています。

幼少期に父を亡くし、敬虔なキリスト教徒の母と妹、祖母、叔母に囲まれた環境は、彼の精神形成に大きな影響を与えたはずです。

「神は死んだ」と宣言し、従来の道徳や価値観を徹底的に批判したニーチェの思想は、当時の社会においては異端であり、理解を得られることは少なかったでしょう。

孤独の中で、彼は自らの思想を深め、過激化させていったのかもしれません。

壮絶な最期を迎えたニーチェですが、彼の思想は20世紀以降の哲学、文学、芸術に多大な影響を与え続けました。

実存主義の先駆者として、またポストモダニズムの思想家として、ニーチェは現代社会においても重要な存在であり続けています。

ニーチェの思想の核心

ニーチェの思想は、一言で表すと既存の価値観への挑戦と言えるでしょう。

19世紀後半のヨーロッパ社会に蔓延していたキリスト教道徳や形而上学といった伝統的な価値観を、彼は徹底的に批判しました。

そして、人間が自らの力で新しい価値を創造していくべきだと強く主張したのです。

こうしたニーチェの思想は、現代社会においても私たちに多くの示唆を与えてくれます。

ニーチェは、既存の価値観に囚われることなく、人間は自らの可能性を最大限に発揮するべきだと考えました。

そのため従来の道徳を「奴隷道徳」と呼び、そこから脱却して「超人」へと進化することを説いたのです。

「超人」とは、力強く自由に生き、自らの価値を創造する理想的な人間像です。

彼はまた、神は死んだと宣言することで、既存の権威に頼らず、人間自身が人生の意味を見出す必要性を訴えました。

例えば、代表作『ツァラトゥストラはかく語りき』(1883-1885年)では、預言者ツァラトゥストラを通して「超人」の概念を提示しています。

ツァラトゥストラは、人々に「神は死んだ」と告げ、従来の価値観の崩壊と新しい価値創造の必要性を説きました。

また、『力への意志』(1883–1888年)では、世界を支配する原理として「力への意志」という概念を提唱し、生命の本質を力への意志の増大と捉えています。

これらの著作は、ニーチェの思想を理解する上で重要な手がかりとなるでしょう。以下で詳しく解説していきます。

解釈の幅広さとその影響

ニーチェ(1844-1900年)の思想は、一言で言い表すのが難しいほど多様で、多くの解釈を生み出してきました。

彼の著作『ツァラトゥストラはかく語りき』に登場する「神は死んだ」という言葉は、伝統的な価値観の崩壊を象徴するものとして、現代社会にも影響を与え続けています。

しかし、ニーチェは単に神を否定したわけではなく、むしろ既存の価値観に縛られない新しい価値の創造を訴えていたのです。

ニーチェの思想の魅力は、その解釈の幅広さにあると言えるでしょう。

例えば、「超人」という概念も、肉体的に優れた人間を指すのではなく、精神的に自立し、自らの価値観を創造していく人間像を提示したものとして解釈されています。

1872年に刊行された処女作『悲劇の誕生』では、古代ギリシャ悲劇における芸術衝動を「ディオニュソス的」と「アポロン的」という二つの原理から分析し、西洋文化の根源に迫りました。

また、ニーチェは古典文献学者としての顔も持ち、古代ギリシャの思想や文化にも造詣が深かったのです。

彼の著作には、古代ギリシャの哲学者や詩人たちの引用が多く見られ、その影響は彼の思想にも色濃く反映されています。

例えば、ニーチェはソクラテス以前の哲学者たちに共感し、彼らの生に対する肯定的な姿勢を高く評価していました。

このように、ニーチェの思想は多様な要素が複雑に絡み合っており、時代を超えて人々を魅了し続けていると言えるでしょう。

永劫回帰の概念

19世紀ドイツの哲学者、フリードリヒ・ニーチェ。

彼は「神は死んだ」という言葉で有名ですが、その真意はどこにあったのでしょうか。

ニーチェは、西洋文明を支えてきたキリスト教的な価値観が崩壊しつつある時代を鋭く見抜いていました。

そして、既存の価値観に縛られない新しい生き方を模索し、人間の可能性を最大限に引き出す「超人」という概念を提唱したのです。

ニーチェの思想を理解する上で重要なキーワードの一つが「永劫回帰」です。

これは、この世界の時空間は無限であり、過去・現在・未来の出来事は永遠に繰り返されるという考え方です。

一見すると絶望的な概念に思えますが、ニーチェはこれを肯定的に捉えました。

同じ人生が無限に繰り返されるなら、一瞬一瞬を最大限に生きることが重要になるからです。

この考え方は、彼の代表作『ツァラトゥストラはかく語りき』で、預言者ザラストラの口を通して語られています。

「永劫回帰」は、私たちに人生の有限性を突きつけ、今この瞬間を大切に生きることの意義を問いかけます。

あなたは、もし自分の人生が永遠に繰り返されるとしたら、どう生きますか?

ニーチェの思想は、現代社会を生きる私たちにとっても、深く考えさせられる示唆を与えてくれるでしょう。

超人思想の本質

ニーチェ(1844-1900年)といえば、力強い言葉で「神は死んだ」と宣言したドイツの哲学者ですね。

彼は、「超人」という理想像を掲げ、既存の価値観を覆そうとしました。

ニーチェが生きた19世紀後半のヨーロッパは、科学技術の進歩とともにキリスト教の権威が揺らぎ、人々の価値観が大きく変化する時代でした。

そんな中、ニーチェは人間にとって「神」や「道徳」といった拠り所を失うことは、実は大きなチャンスだと考えたのです。

「超人」とは、これまでの価値観にとらわれず、自らの力で新しい価値を創造していく存在。

ラクダのように重荷を背負うのではなく、ライオンのように勇猛果敢に古い価値観と戦い、そして最後に無邪気な子供のように純粋な心で新しい価値を生み出す。

これがニーチェの描く「超人」への道筋です。

彼は、1883年から1885年にかけて執筆した代表作『ツァラトゥストラはかく語りき』で、預言者ツァラトゥストラを通してこの思想を人々に伝えようとしました。

ニーチェは、弱さを克服し、力強く生きることを説いたのです。彼の思想は、後の実存主義にも大きな影響を与え、現代社会においても我々に力強く生きるヒントを与え続けています。

古代インド思想との関連

ニーチェの思想を語る上で、古代インド思想、特にバラモン教や仏教との関連性を無視することはできません。

紀元前6世紀頃にインドで生まれた仏教は、輪廻転生からの解脱を説き、苦しみの根源を「渇愛」にあるとしました。

ニーチェもまた、西洋哲学の伝統を批判し、キリスト教的な禁欲主義を乗り越える必要性を訴えました。

彼は著書『ツァラトゥストラはかく語りき』の中で、「超人」という概念を提唱します。

この「超人」とは、既存の価値観にとらわれず、力強く人生を肯定する理想像です。

仏教が解脱を目指して禁欲を重視するのに対し、ニーチェは現世での力強い生の肯定を重視したと言えるでしょう。

一見すると対照的な両者ですが、共通点も見られます。

それは、従来の価値観の転換、克服という点です。仏教はバラモン教におけるカースト制度のような固定化された価値観を打破しようとしました。

ニーチェもまた、西洋思想における善悪二元論や禁欲主義といった既成概念を覆そうとしたのです。

ニーチェは西洋の学問を修めた人物でありながら、東洋思想にも関心を抱いていたと言われています。

直接的な影響の有無は定かではありませんが、既存の価値観を乗り越えようとする姿勢には、仏教との共通点が見え隠れしているのではないでしょうか。

ニーチェの主要著作の概要

ニーチェの著作は、難解なイメージを持つ方もいるでしょう。

しかし、その本質は「より良く生きようとする人間の力」への探求です。

人間の本質を見つめ、既成概念を打ち破ることで、力強く人生を歩むヒントを与えてくれます。

哲学の初心者でも、そのエッセンスに触れることで新たな視点を得られるはずです。

ニーチェの思想は、時代や文化背景を反映しながら、多くの著作を通して展開されました。

初期の『悲劇の誕生』(1872年)では、古代ギリシャ悲劇における芸術衝動を分析し、後の著作の基盤を築いています。

そして、主著『ツァラトゥストラはかく語りき』(1883-1885年)では、「超人」という概念を提唱し、ニヒリズムを超克する力強い生の哲学を提示しました。

晩年の『力への意志』(未完)では、それまでの思想を体系化しようと試みています。

これらの著作群は、それぞれ独立したテーマを扱いつつも、互いに関連し合い、ニーチェ思想の全体像を形成しています。

例えば、『悲劇の誕生』で示された芸術衝動は、『ツァラトゥストラはかく語りき』における「超人」の創造性へと繋がるでしょう。

また、『力への意志』では、それらの概念がより深化された形で現れています。

以下で、主要著作の内容を詳しく解説していきます。

『悲劇の誕生』の意義

1872年、28歳のニーチェのデビュー作『悲劇の誕生』は、ギリシャ悲劇を考察することで西洋文化の根源に迫った野心的な著作です。

当時、ギリシャ悲劇はアポロン神的な理性的で整然としたものと考えられていました。

しかし、ニーチェは、ディオニュソス神的な陶酔や混沌こそが悲劇の重要な要素だと主張したのです。

アポロン的なものが「夢」だとすれば、ディオニュソス的なものは「陶酔」であり、この両者のせめぎ合いからこそ、芸術は誕生するとニーチェは考えました。

この二つの神は、一見相反する力のように見えますが、実はお互いを必要とし、補い合っている存在です。

ニーチェはこの二つを「ギリシャ精神の二つの芸術衝動」と呼び、この二つの衝動のせめぎ合いがギリシャ悲劇を生み出し、西洋文化の源泉になったと説きました。

この画期的な洞察は、後の文化論、芸術論に大きな影響を与え、現代においても我々の文化理解を深めるための重要な視点を提供しています。

『反時代的考察』の視点

1872年に刊行されたニーチェの初期の著作『悲劇の誕生』は、古代ギリシャ悲劇を分析することで、西洋文化の根源に迫ろうとした意欲作です。

ギリシャ悲劇においては、アポロン的なもの(秩序、理性)とディオニュソス的なもの(混沌、陶酔)が融合していたとニーチェは考えました。

しかし、ソクラテス以降、理性偏重に陥ったことで、西洋文化は衰退したと彼は批判しました。

続く1873年から76年にかけて発表された『反時代的考察』では、同時代のドイツ文化を痛烈に批判しています。

当時のドイツは、普仏戦争の勝利によってナショナリズムに酔いしれ、文化の質が低下しているとニーチェは感じていました。

「現代人は歴史に埋もれ、専門バカになっている」と警鐘を鳴らし、真の文化を取り戻すために、歴史を学ぶ際の3つの方法を提示しました。

それは、記念碑的な歴史、古稀的な歴史、批判的な歴史です。

私たちは、過去の偉大な人物や出来事から生きる力や知恵を学びつつ、過去の呪縛から自らを解放していく必要がある、とニーチェは主張しました。

『人間的な、あまりにも人間的な』の分析

ニーチェの記念碑的作品群の中でも、『人間的な、あまりにも人間的な』(1878年)は、彼自身の思想の転換点として重要な位置を占めています。

それまでのワーグナーやショーペンハウアーの影響下にあったロマン主義的な傾向から決別し、より科学的で分析的な視点を打ち出した画期的な著作と言えるでしょう。

副題に「自由精神のための書」とあるように、本書では、従来の道徳や形而上学といった固定観念を批判的に吟味し、人間の感情や行動を心理学的な観点から分析しています。

例えば、恋愛や結婚、友情、芸術といった人間の営みを、冷静な観察眼を通して描き出し、その背後に潜む心理的なメカニズムを解き明かそうと試みています。

ニーチェは、この作品を通して、既存の価値観にとらわれず、自らの理性と経験に基づいて自由に生きる「自由精神」の重要性を訴えたのです。

1000以上ものアフォリズム(箴言)から構成されている点も特徴的で、読者は、ニーチェの鋭い洞察に触れ、自らの思考を深めることができます。

『曙光』に見る思想

ニーチェの思想は、私たちに常識を疑え、新たな価値観の創造を促す力強いメッセージを投げかけています。

特に1881年に出版された『曙光』では、それまでの形而上学やキリスト教的な道徳を批判し、新たな価値観の創造を説いています。

この著作は、ニーチェの思想における転換点と見なされており、後期の思想を理解する上で重要な著作です。

『曙光』の中で、ニーチェは「神は死んだ」という有名な言葉を掲げ、西洋文明を支えてきたキリスト教的な価値観の崩壊を宣言しました。

彼は、伝統的な道徳は弱者を保護するための虚構であり、人間の真の可能性を阻害するものだと批判しました。

そして、人間は自らの力で新たな価値を創造していくべきだと主張したのです。

例えば、従来の道徳では禁じられていた「利己主義」について、ニーチェは肯定的に捉え直しています。

彼は、利己心こそが人間の創造性を発揮させる原動力になると考えたのです。

また、ニーチェは苦しみや困難についても、人間を成長させるための試練として肯定的に捉えました。

これは、苦しみから逃げるのではなく、むしろ積極的に苦しみを受け入れることで、人間はより強く、より深く生きることができるという考え方です。

ニーチェは、これまでの哲学とは異なる視点から人間の心理や社会現象を分析しました。

彼の思想は、20世紀の実存主義やポストモダニズムにも大きな影響を与えています。

現在でも、ニーチェの著作は多くの読者を魅了し続けています。

『悦ばしき知識』の内容

ニーチェの代表作の一つ、『悦ばしき知識』(1882年)は、彼が精神的に転換期を迎えた時期に書かれた作品です。

この著作でニーチェは、「永劫回帰」という独自の概念を初めて提示しました。

すべての出来事が無限に繰り返されるというこの考え方は、人生における苦しみや喜びを肯定的に捉え直すための哲学的な道具として機能します。

例えば、人生で辛い出来事があったとしても、それが永遠に繰り返されるのであれば、その苦しみにも意味を見出すことができる、という逆説的な発想です。

ニーチェは、この永劫回帰の思想を通して、私たちに人生を力強く肯定する生き方を提示しようとしました。

また、『悦ばしき知識』には、神は死んだ、というニーチェの有名な言葉が登場します。

これは、文字通り神の存在を否定するだけでなく、近代社会における既存の価値観の崩壊を象徴的に示す表現です。

伝統的な価値観が失われた時代において、人間はどのように生きていくべきなのか。

ニーチェは、この問いに対し、自らの手で新しい価値を創造していく「超人」という理想像を提示しました。

『ツァラトゥストラはかく語りき』の影響

ニーチェの主著『ツァラトゥストラはかく語りき』は、1883年から1885年にかけて出版された全4部からなる作品です。

預言者ツァラトゥストラが山を下り、人々に「超人」について説くという寓話的な形式で書かれています。

「神は死んだ」というニーチェの有名な言葉もこの作品に登場し、伝統的な価値観の崩壊と新しい価値の創造を象徴しています。

この作品は難解ながらも、多くの芸術家や思想家に影響を与え、20世紀の思想潮流に大きな影響を及ぼしました。

例えば、作曲家リヒャルト・シュトラウスは、この作品に感銘を受け、同名の交響詩を作曲しています。

また、実存主義の先駆者とされるキルケゴールやヤスパースも、ニーチェの思想から少なからず影響を受けているとされています。

現代社会においても、ニーチェの思想は、我々が既存の価値観を問い直し、新たな生き方を模索する上で、重要な示唆を与え続けていると言えるでしょう。

『善悪の彼岸』の考察

ニーチェの主著『善悪の彼岸』は、1886年に出版されました。

副題には「将来の哲学への序曲」と記されており、それまでの西洋哲学の価値観を破壊し、新たな哲学の構築を目指した意欲作と言えるでしょう。

この著作でニーチェは、従来の善悪の概念を覆し、新たな価値基準を提示しようと試みています。

例えば、従来「善」とされてきた禁欲や謙遜といった価値観を否定し、「力への意志」こそが人間の根源的な欲求だと主張しました。

また、真理は一つではなく、複数の解釈が存在するという「遠近法的真理観」も示しています。

つまり、物事を様々な角度から捉えることで、より深い理解に到達できるという考え方です。

難解な表現も多いですが、現代社会においても通じる刺激的な内容となっています。

『道徳の系譜』の批判

ニーチェの主著の一つ、『道徳の系譜』(1887年)は、それまでの西洋哲学の土台を揺るがすような斬新な視点を提示しました。

善悪の概念を「系譜学」という方法で分析し、その起源を従来とは全く異なる解釈で紐解いていくのです。

従来の道徳、特にキリスト教的な道徳観では、「善」とは神に由来するもの、「悪」とは神から逸脱したものとされてきました。

しかしニーチェは、この見方に真っ向から反論します。

彼は、弱者が強者へのルサンチマン(怨恨)から「善」を作り出したと主張しました。

強者の力や自由を「悪」と決めつけることで、弱者は自分たちの弱さを正当化し、強者を貶めようとしたというわけです。

例えば、古代ローマでは、力強く、貴族的な人々が「善」とされていました。

しかしキリスト教の普及とともに、謙虚さや慈愛といった価値観が「善」となり、かつての「善」は「悪」へと反転させられてしまった。

ニーチェはこの歴史的転換を鋭く批判し、真の力や生命の肯定を取り戻すべきだと訴えたのです。

『この人を見よ』の背景

ニーチェの晩年の著作『この人を見よ』は、1888年に出版されました。

この本は、彼自身の著作を振り返り、その真意を改めて読者に伝えようとする、いわば「自己解説書」としての役割を担っています。

執筆の背景には、ニーチェの思想が誤解や曲解を受けているという強い危機感がありました。

特に、ワーグナーとの決裂以降、ニーチェの思想は「反キリスト教的」「ニヒリズム」といったレッテルを貼られ、一部の人々から危険視されるようになっていたのです。

ニーチェは、自らの思想の核心は「力への意志」という概念であると主張しました。

しかし、これは単なる弱肉強食を肯定するような暴力的な思想ではなく、人間が自らの可能性を最大限に発揮し、創造的な活動を通して高みを目指すという肯定的な意味を持っていると説明しています。

「超人」という概念も、誤解されやすいキーワードの一つです。

猿から進化した人間が、さらに進化した存在が超人であるとニーチェは説きました。それは、既成の価値観にとらわれず、常に自己を超克していく存在です。

『この人を見よ』では、それまでの著作群で扱われたテーマが再度取り上げられ、整理・解説されています。

例えば、代表作『ツァラトゥストラはかく語りき』で提示された「永劫回帰」という概念についても、改めてその意味が説明されています。

ニーチェ自身、この著作を自らの思想の集大成と位置づけ、深い思い入れを持っていたことが伺えます。

『力への意志』の展望

ニーチェの主著の中でも特異な存在感を放つのが、未完の遺作『力への意志』です。

彼はこの著作で、それまでの西洋哲学を根底から覆そうと試みました。

従来の哲学が、「善」や「真理」、「理性」といった不変の価値を前提としていたのに対し、ニーチェはそれらを否定し、力への意志という、世界を動かす根源的な衝動を提唱したのです。

この「力への意志」とは、生命の本質的な欲求であり、自己を高め、世界に影響を与えようとする力のこと。

人間だけでなく、動物や植物、さらには無機物にまで遍在する、宇宙の根源的なエネルギーと言えるでしょう。

ニーチェは、この力への意志こそが、世界の生成と変化の原動力だと考えたのです。

1883年から1888年にかけて執筆された断片的な草稿を妹のエリーザベト・フェルスター=ニーチェが編集・出版しましたが、ニーチェの構想とは異なる解釈が加えられた可能性も指摘されています。

例えば、ナチスはニーチェの思想を歪曲し、自らの優生思想の正当化に利用しました。

しかし、ニーチェ自身は特定の民族や国家の優位性を主張したわけではありません。

力への意志は、個人の中に存在する創造的なエネルギーであり、あらゆる生命が持つ可能性を肯定する思想なのです。

ニーチェの真意を読み解くには、固定観念にとらわれず、彼の著作に直接向き合う必要があると言えるでしょう。

ニーチェの影響と現代への示唆

ニーチェの思想は、現代社会にも深い影響を与え続けています。

特に「神は死んだ」という言葉に代表されるニヒリズム、そしてそこから力強く生を肯定する超人思想は、多くの哲学者や芸術家にインスピレーションを与え、議論の的となってきました。

現代社会における人間の価値や倫理観を問い直す上で、ニーチェの思想は今なお重要な意味を持ち続けていると言えるでしょう。

ニーチェは、西洋哲学の伝統的な価値観を徹底的に批判し、新しい価値観の創造を訴えました。

従来の道徳や宗教を「弱者の道徳」と断じ、人間自身の内なる力によって「超人」へと進化することを説いたのです。

この思想は、後の実存主義やポスト構造主義といった哲学思潮にも大きな影響を与え、20世紀以降の思想界を方向づけたと言えるでしょう。

例えば、実存主義の代表的哲学者であるサルトルは、ニーチェの影響を受けつつも独自の思想を展開しました。

1905年生まれのサルトルは、第二次世界大戦後の不条理な世界の中で、人間が主体的に自分の存在意義を見出していく必要性を主張しました。

また、ニーチェの著作『ツァラトゥストラはかく語りき』(1883-1885年)で提示された超人思想は、自己実現を目指す現代人の生き方にも通じるものがあるでしょう。

以下で詳しく解説していきます。

ナチズムへの誤用とその後の誤解

ニーチェの思想、特に「超人」という概念は、誤解されやすく、歴史的に悪用されてきました。

彼の妹エリーザベトは、ニーチェの著作を改竄し、ナチスの思想に合うように歪曲したのです。

彼女は、ニーチェがユダヤ人を嫌悪していたかのように見せかけ、優生学的な思想を支持していたと捏造しました。

しかし、実際はニーチェは人種差別を批判しており、妹による歪曲操作は、彼の思想を深く理解していない証拠と言えるでしょう。

ニーチェの「超人」とは、既存の価値観を乗り越え、自らの価値を創造する人間像を指します。

彼は、既成概念にとらわれず、能動的に人生を創造する生き方を理想としたのです。

しかし、ナチスは「超人」を、アーリア人至上主義を正当化する概念として利用しました。

これはニーチェの意図とは全く異なる解釈であり、彼の思想を大きく歪めるものでした。

ニーチェは1900年に亡くなりましたが、生前は必ずしも高い評価を得ていたわけではありません。

彼の著作は難解で、理解するには哲学的な素養が必要でした。しかし20世紀に入ると、実存主義の隆盛とともに、ニーチェの思想は再評価されるようになります。

サルトルやカミュといった実存主義哲学者たちは、ニーチェの思想から大きな影響を受け、彼を先駆者として称えました。

ニーチェの思想は、現代社会においても、私たちに既存の価値観を問い直し、自らの力で人生を切り開く勇気を与え続けています。

現代哲学への影響

ニーチェは、19世紀後半のドイツで活躍した哲学者で、その思想は20世紀以降の哲学、文学、芸術など多様な分野に大きな影響を与えました。

特に実存主義は、ニーチェなしには語れません。キルケゴール、サルトル、カミュといった実存主義の代表的な思想家たちは、少なからずニーチェの影響を受けています。

例えば、サルトルは「実存は本質に先立つ」という有名なテーゼを唱えましたが、これはニーチェの「神は死んだ」という宣言と深く関わっています。

神が不在となった世界において、人間は自らの手で人生の意味を創造していくしかない、という考えです。

ニーチェの思想の特徴は、西洋哲学の伝統的な価値観、特にキリスト教的な道徳を徹底的に批判した点にあります。

彼は、従来の善悪の基準を覆し、「力への意志」という概念を提唱しました。

これは、人間が常に成長し、自己を超克していく本能的な衝動を意味します。

ニーチェの主著『ツァラトゥストラはかく語りき』に登場する「超人」は、この「力への意志」を体現した理想像と言えるでしょう。

現代社会においても、ニーチェの思想は色褪せることなく、私たちに多くの示唆を与えてくれます。

情報化社会の進展やグローバル化の中で、既存の価値観が揺らぎ、人々の不安や孤独感が増大する現代において、ニーチェの思想は、私たちがどのように生きていくべきかを問いかけているのではないでしょうか。

1888年に刊行された『この人を見よ』は、ニーチェ自身の思想の集大成とも言える作品です。

晩年のニーチェの苦悩と、力強いメッセージが込められています。

ニーチェに関するよくある質問

ニーチェの哲学は難解で、どこから手を付けていいのか分からない方も多いでしょう。

哲学と聞くと身構えてしまう方もいるかもしれません。

この見出しでは、ニーチェについてよくある質問を取り上げ、その疑問に答えることで、あなたをニーチェの世界へと誘います。

ニーチェの思想は、現代社会においても重要な問いを投げかけています。

例えば「神は死んだ」という言葉は、現代社会における宗教の衰退や、価値観の多様化といった問題を予見していたかのようです。

また、彼の「超人」という概念は、私たちに自分自身の可能性を最大限に発揮することの重要性を訴えかけています。

彼の著作は、現代社会を生きる上での指針となるでしょう。

例えば「ツァラトゥストラはかく語りき」は、預言者ツァラトゥストラが人々に「超人」について説く物語です。

「神は死んだ」と宣言し、ニヒリズム(虚無主義)に陥った現代人に、新しい価値観を提示しています。

また「力への意志」は、ニーチェの思想の集大成とも言える作品です。

人間の根源的な衝動である「力への意志」を肯定し、強い生を追求する姿勢を示しました。

以下で、よくある質問を通してニーチェの思想をより深く理解していきましょう。

ニーチェの思想はどのように現代に影響を与えていますか?

ニーチェの思想、特に「超人」という概念は、現代社会に様々な影響を与えています。

19世紀後半のドイツで生まれたこの思想は、人間は自らの限界を超え、より高みを目指す存在であると説きました。

努力によって現状を打破し、新たな価値を創造していく「超人」は、現代の自己啓発やビジネスの分野にも通じる考え方と言えるでしょう。

例えば、スポーツ選手が自身の記録に挑戦し続けたり、起業家が新しいサービスを生み出そうとする姿勢は、ニーチェの唱える「超人」の精神と重なります。

現状に満足せず、常に高みを目指す姿勢は、現代社会においても高く評価される価値観です。

また、ニーチェは既存の道徳や価値観を批判し、新たな価値観を創造することの重要性を説きました。

彼の著作『ツァラトゥストラはかく語りき』に登場する預言者ツァラトゥストラは、「神は死んだ」と宣言し、人間自身が新しい価値を創造する時代が到来したことを告げます。

この思想は、現代社会における多様性の尊重や、既存の枠組みにとらわれない自由な生き方を求める風潮にも影響を与えていると言えるでしょう。

1883年から1885年にかけて執筆されたこの作品は、寓意に満ちた難解な表現ながらも、現代社会に生きる私たちに多くの示唆を与えてくれます。

ニーチェの著作はどのようにして理解すれば良いですか?

ニーチェの著作は難解で、どこから手をつければいいのか迷う方も多いでしょう。

19世紀後半のドイツという時代背景、そして古代ギリシャの悲劇からキリスト教、近代哲学まで幅広い知識を踏まえているため、気軽に読めるようなものではありません。

しかし、ニーチェの思想に少しでも触れたいという方には、いくつかのアプローチをおすすめします。

まず、初期の著作である『悲劇の誕生』(1872年)から読んでみるのはいかがでしょうか。

この作品では、古代ギリシャの悲劇における「ディオニュソス的」な陶酔と「アポロン的」な理性のせめぎ合いを通して、芸術の根源を探っています。

少し難しいかもしれませんが、ニーチェの美意識や哲学の出発点を理解する上で重要な作品です。

次に、代表作の一つである『ツァラトゥストラはかく語りき』(1883-1885年)に挑戦してみましょう。

預言者ツァラトゥストラの物語という形式をとっており、ニーチェの思想のエッセンスが凝縮されています。

「神は死んだ」という有名な言葉や、「超人」という概念が登場するのもこの作品です。

寓意に満ちた独特の表現は、読む人によって解釈が異なり、何度も読み返すことで新たな発見があるでしょう。

さらに、ニーチェの思想をより深く理解するためには、彼の生きた時代背景や影響を受けた思想家について学ぶのも良いでしょう。

ショーペンハウアーやワーグナーとの関係性、当時の社会状況などを知ることで、ニーチェの思想がより立体的に見えてきます。

様々な解説書や関連書籍も出版されているので、それらを活用するのも有効です。

まとめ:ニーチェ思想のエッセンス

今回は、哲学や思想に興味があり、人生の意味や価値について深く考えたい方に向けて、ニーチェの思想、特に超人思想、代表作である『悲劇の誕生』『ツァラトゥストラはかく語りき』、そして晩年の著作『力への意志』について解説してきました。

この記事では、難解なイメージのあるニーチェの思想を、できる限り分かりやすく説明することを目指しました。

実際にニーチェの思想に触れてみたいけれど、どこから始めたら良いのか分からない、という方のために、主要な著作の内容と、そこに込められたメッセージを読み解き、複雑な概念も平易な言葉で解説しました。

哲学を学ぶ上で、重要なキーワードとなる「実存主義」や「古典文献学者」という側面にも触れ、ニーチェの思想の根幹にあるものを理解する一助となるでしょう。

もしかしたら、これまでニーチェの著作に挑戦してみたものの、その難解さに挫折してしまった方もいるかもしれません。

あるいは、これからニーチェを読んでみたいけれど、どこから手をつけたら良いのか迷っている方もいるでしょう。

そんな方々にとって、この記事がニーチェの思想への入門として、少しでもお役に立てれば幸いです。

これまでのあなたの哲学や思想への探求、そして人生の意味や価値についての思索は、決して無駄ではありません。

むしろ、それらはあなた自身を深く理解し、より豊かな人生を築き上げるための貴重な土台となっています。

これから先、ニーチェの思想をより深く理解することで、あなたはきっと新たな視点や価値観を発見し、人生における新たな可能性を見出すことができるでしょう。

さあ、一歩踏み出して、ニーチェの深遠な世界に触れてみませんか。

きっと、あなたの人生をより豊かに彩るヒントが見つかるはずです。

コメント