イントロダクション

「ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの哲学って、難しそうだけど理解できるかな…」と感じる方もいるでしょう。

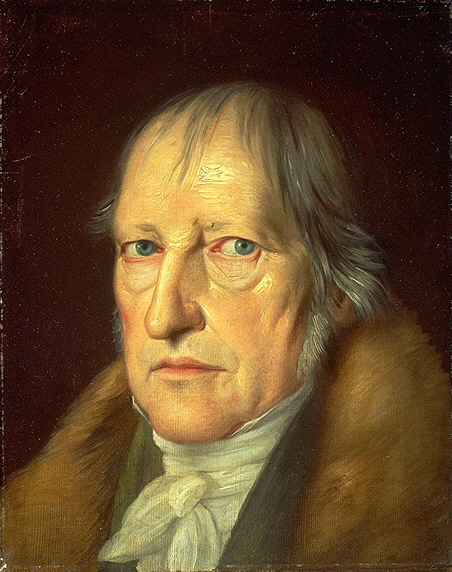

彼はドイツの哲学者で、カントやフィヒテ、シェリングと並び、ドイツ観念論を代表する思想家として知られています。

その著作『精神現象学』や『大論理学』、『エンチクロペディー』、『法の哲学』は、哲学の核心を探る上で欠かせないものです。

しかし、彼の生い立ちや生涯を知ることで、彼の思想がより身近に感じられるかもしれません。

ヘーゲルの哲学を理解することで、あなたの人生観や世界観が広がるかもしれません。

彼の思想に触れることで新たな視点を得られるでしょう。

この記事では、ヘーゲルに興味を持つ方に向けて、

- 『精神現象学』の核心

- 『法の哲学』の意義

- ヘーゲルの生い立ちと影響

上記について、解説しています。

ヘーゲルの哲学は一見難解ですが、彼の思想を知ることで新たな発見や感動が得られるはずです。

ぜひ参考にしてください。

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの概要

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは、ドイツの哲学者として19世紀初頭のドイツ観念論を代表する重要な思想家です。

彼はカント、フィヒテ、シェリングと並び、哲学の歴史に大きな影響を与えました。

特に『精神現象学』や『大論理学』、『エンチクロペディー』などの著作を通じて、哲学的な体系を構築し、その後の哲学の発展に貢献しました。

ヘーゲルの哲学は、歴史や社会の発展を理解するための枠組みを提供し、彼の弁証法は特に有名です。

この弁証法は、対立する概念が統合されて新しい真理が生まれるという考え方で、後の哲学者や思想家に多大な影響を与えました。

彼の思想は、現代の政治哲学や社会理論にも影響を及ぼしています。

例えば、ヘーゲルの『法の哲学』は、国家と個人の関係を論じ、自由の概念を深めることに貢献しました。

このように、ヘーゲルの哲学は多くの分野で研究され続けています。

ヘーゲルの生涯とその背景

ヘーゲルの生涯とその背景は、彼の哲学に大きな影響を与えました。

彼は1770年にシュトゥットガルトで生まれ、幼少期から優れた教育を受けました。

彼の教育は、後の哲学的思索の基盤となりました。

その後、テュービンゲン大学で神学を学び、ヨハン・ゴットリープ・フィヒテやフリードリヒ・シェリングといった同時代の思想家と出会いました。

これらの出会いが、彼の思想形成に重要な役割を果たしました。

ベルンやフランクフルトでの生活は、彼にとって試練の時期でしたが、これが彼の哲学的成熟を促しました。

イェーナでは、彼の哲学的発展が顕著になり、『精神現象学』を執筆しました。

バンベルクとニュルンベルクでの生活を経て、ハイデルベルクで彼の哲学体系が完成しました。

最終的に、ベルリン大学ではその影響力を大いに発揮しました。

以下で詳しく解説していきます。

幼少期と教育の影響

ヘーゲルは1770年にドイツのシュトゥットガルトで生まれました。

幼少期から彼は優れた学問の才能を示し、特に古典文学や哲学に興味を持っていました。

彼の父親は税務官で、家庭は知的な環境に恵まれていました。

ヘーゲルの教育において重要だったのは、彼が通ったシュトゥットガルトのギムナジウムでの経験です。

この学校ではラテン語やギリシャ語の古典を学び、これが後の哲学的思考の基盤となりました。

「なぜこんなに古典を重視するのだろう?」と疑問に思う方もいるでしょう。

古典は当時、知識人としての基礎教養とされ、特に哲学的な思考を深めるための重要な手段だったのです。

さらに、彼は若い頃からカントやルソーといった哲学者の著作にも触れ、これが彼の思想形成に大きな影響を与えました。

このような教育環境が、後に彼がドイツ観念論を代表する思想家となる土台を築いたのです。

テュービンゲン大学での出会い

テュービンゲン大学での出会いは、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの思想形成において重要な転機となりました。

1788年、彼はこの大学に入学し、ここでヨハン・ゴットリープ・フィヒテやフリードリヒ・シェリングといった後にドイツ観念論を代表する思想家たちと出会います。

「新しい友人たちと出会うことで、ヘーゲルはどのように変わったのだろう?」と感じる方もいるでしょう。

これらの出会いは彼にとって刺激的であり、哲学的な議論を深める機会となりました。

特にシェリングとは親しい友人関係を築き、共に哲学の道を歩むことになります。

彼らは当時のカント哲学を深く学び、そこから新たな哲学的視点を模索しました。

テュービンゲン大学での経験は、ヘーゲルが後に展開する独自の哲学体系に大きな影響を与えたのです。

この時期の彼の思想形成は、後の『精神現象学』や『法の哲学』などの著作の基盤ともなりました。

ベルンとフランクフルトでの試練

ベルンとフランクフルトでの試練は、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの人生において非常に重要な時期でした。

1801年、ヘーゲルはイェーナ大学を去り、1807年までベルンとフランクフルトで家庭教師として働きました。

この時期、彼は経済的な困難に直面し、哲学的な探求を続けるための時間を確保するのが難しかったのです。

特にベルンでは、彼は裕福な家庭の子供たちを教えることになり、生活費を稼ぐために多くの時間を費やしました。

しかし、この経験が彼の思想にどのように影響を与えたかを考えると、非常に興味深いものがあります。

彼はこの時期に、社会の不平等や権力関係について深く考えるようになり、これが後の『法の哲学』に反映されることとなります。

フランクフルトでは、彼はフィヒテとシェリングの影響を受けつつも、自身の哲学的立場を確立するための試行錯誤を続けました。

「困難な時期こそが成長の糧になるかもしれない…」と考える方もいるでしょう。

実際、ヘーゲルはこの試練を乗り越え、後に大きな哲学的成果を上げることになります。

イェーナ時代の哲学的発展

イェーナ時代は、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの哲学が大きく飛躍した時期です。

1801年から1807年にかけて、彼はイェーナ大学で講義を行い、その間に『精神現象学』を完成させました。

この著作は、彼の哲学的体系の基盤となるものであり、精神の発展過程を描いています。

ヘーゲルはここで、弁証法という独自の方法論を確立しました。

弁証法は、対立する二つの概念が統合され、新たな真理が生まれるという考え方です。

これにより、彼は哲学の新たな地平を切り開きました。

「難しいかもしれない…」と思う方もいるでしょうが、この時期の彼の研究は、後の哲学者たちに多大な影響を与えました。

特に、彼の考え方は、歴史や社会の発展を理解する上で重要な視点を提供します。

イェーナ時代は、ヘーゲルが哲学者としての地位を確立した重要な時期であり、その影響は今日まで続いています。

バンベルクとニュルンベルクでの生活

1770年、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルはシュトゥットガルトで生まれました。

税務官僚の家庭で育ち、幼い頃から勉学に励んだヘーゲルは、18歳の時にテュービンゲン大学に入学。

神学を専攻し、後の哲学者シェリングや詩人ヘルダーリンと親交を深めました。

卒業後は家庭教師として働きながら哲学研究に没頭。

この時期、フランス革命の熱狂に触れ、大きな影響を受けました。

1801年、ヘーゲルはイェナ大学で私講師の職を得ます。

そこでシェリングと共同で雑誌を刊行するなど精力的に活動しますが、ナポレオンの侵攻により大学は閉鎖。

バンベルクへと移り、新聞編集者として働き始めます。

このバンベルク時代は、ヘーゲルの哲学が独自性を深めた重要な時期です。

1807年には処女作『精神現象学』を出版。意識の発展段階を体系的に描いたこの著作は、後の哲学に大きな影響を与えました。

その後、ニュルンベルクのギムナジウム校長に就任。

教育現場に身を置きながら、倫理や論理学の研究を深めました。

ニュルンベルク時代には『大論理学』の一部を執筆。

ヘーゲルの哲学体系の中核を成す論理学を展開しました。

教育者としても手腕を発揮し、生徒たちから慕われていたといいます。

ハイデルベルクでの哲学体系の構築

1770年、シュトゥットガルトで生まれたヘーゲルは、幼い頃から神童ぶりを発揮し、18歳でテュービンゲン大学に入学しました。

神学を専攻したものの、同室のシェリングやヘルダーリンと共に、フランス革命の熱気に感化され、自由と平等の理念に共鳴しました。

卒業後は家庭教師をしながら哲学研究を続け、やがてイェナ大学で教鞭をとるようになります。

イェナ時代はヘーゲルにとって、フィヒテやシェリングの影響を受けつつ、独自の哲学体系を構築していく重要な時期でした。

1807年に出版された『精神現象学』は、意識の発展段階を精緻に分析した記念碑的作品と言えるでしょう。

しかし、ナポレオンの侵攻によってイェナ大学は閉鎖され、ヘーゲルは職を失います。

その後、ニュルンベルクのギムナジウム校長を経て、1816年にハイデルベルク大学教授に就任。

ここでヘーゲルは、体系的な哲学講義を行い、多くの学生を魅了しました。

ハイデルベルク時代は、『エンチクロペディー』の初版を出版するなど、哲学体系をさらに深化させた時期です。

彼は、論理学、自然哲学、精神哲学の三部からなる壮大な体系を構想し、理性によって世界を理解しようとしました。

そして1818年、ベルリン大学教授に就任し、晩年を迎えます。

ベルリン大学での影響力

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル。

1770年、南ドイツのシュトゥットガルトに生まれたこの哲学者は、やがてドイツ観念論の巨星として歴史に名を刻むことになります。

プロテスタント牧師の家庭に育ち、神学を学ぶ傍ら、同室のシェリングやヘルダーリンといった俊英たちと交流を深め、フランス革命の熱狂にも触れました。

こうして培われた知の土壌は、後の壮大な哲学体系へと繋がる萌芽だったと言えるでしょう。

1818年、ヘーゲルはベルリン大学教授に就任します。

プロイセン王国の首都の中心で、ヘーゲルの講義は爆発的な人気を博しました。

哲学のみならず、法や歴史、宗教など幅広い分野を網羅する体系的な講義は、学生たちの知的好奇心を刺激し、多くの聴講生を惹きつけました。

彼の思想は国家や社会にも影響を与え、後のマルクスやキルケゴールといった思想家たちにも多大な影響を及ぼします。

ヘーゲルの哲学は決して平易なものではなく、「難解」と評されることも少なくありません。

しかし、生み出された膨大な著作群、例えば『精神現象学』や『法の哲学』などは、現代社会においても我々に多くの示唆を与え続けてくれます。

ベルリン大学での講義録は弟子たちによって編纂され、『エンチクロペディー』などの形で出版されています。

それは、ヘーゲル哲学のエッセンスに触れることができる貴重な資料と言えるでしょう。

ヘーゲルの主要な著作

ヘーゲルといえば、難解な哲学で知られていますよね。

でも、彼の主要な著作を知ることで、その思想の全体像が見えてきます。

まずは、ヘーゲル哲学の入門書として最適な3つの著作、『精神現象学』、『法の哲学』、そして『大論理学』と姉妹編の『エンチクロペディー』を理解することで、複雑なヘーゲル哲学の核心に迫ることが出来るでしょう。

ヘーゲルは1770年にドイツのシュトゥットガルトで生まれました。

1807年に出版された『精神現象学』は、人間の意識が発展していく過程を叙述した記念碑的な著作です。

「意識」が「自己意識」へと移行し、最終的に「絶対知」へと至る壮大な道のりを描いています。

世界の歴史を精神の発展段階として捉えることで、当時の常識を覆した画期的な内容と言えるでしょう。

例えば、『精神現象学』で有名な「主人の弁証法」では、主人と奴隷の関係を通して自己意識の形成を分析しています。

主人に依存することで、奴隷は労働を通して世界を変え、自己を確立していくのです。

この革新的な視点は、後のマルクスにも大きな影響を与えました。

以下で、それぞれの著作について詳しく解説していきます。

『精神現象学』の意義

1807年、イエナ大学で私講師をしていたヘーゲルは、『精神現象学』を出版しました。

これは、ナポレオンの砲声が聞こえる中で書き上げられたと言われています。

当時の哲学界を揺るがしたこの本は、ヘーゲルの主著であり、彼の哲学体系を理解する上で欠かせない重要な著作です。

『精神現象学』は、意識が自己認識に至るまでの道のりを描いた壮大な物語と言えるでしょう。

意識は、外界の事物と関わりながら、試行錯誤を繰り返す中で成長していきます。

そして最終的には、絶対知へと到達するのです。

この過程を、ヘーゲルは「意識の経験」と呼びました。

ヘーゲルは、カントやフィヒテ、シェリングなどの先行する哲学者たちの考えを批判的に検討しながら、独自の哲学体系を構築しました。

特に、カントが物事を認識する能力である「物自体」を不可知としたのに対し、ヘーゲルはそれを否定し、認識可能なものとしました。

この点が、ヘーゲルの哲学の大きな特徴と言えるでしょう。

彼は、精神は世界の歴史を通じて発展していくと考え、歴史の中で精神が自己実現していく過程を明らかにしようとしました。

『法の哲学』とその影響

ヘーゲルは1770年、南ドイツのシュトゥットガルトで生まれました。

テュービンゲン大学で神学を学び、シェリングやヘルダーリンといったのちにドイツ思想界を牽引する人物たちと交流を深めました。

卒業後は家庭教師をしながら哲学研究に没頭し、やがてイェナ大学、ハイデルベルク大学、ベルリン大学で教鞭をとることになります。

彼の主著である『精神現象学』(1807年)は、人間の意識が自己認識に至るまでの複雑な過程を描き出し、当時の哲学界に大きな衝撃を与えました。

続く『大論理学』(1812-1816年)では、弁証法を用いて世界のあらゆる概念を体系化しようと試みました。

ヘーゲルの思想は難解さで知られますが、その著作の中でも特に重要なのが1820年に出版された『法の哲学』です。

この著作でヘーゲルは、家族、市民社会、国家という三つの段階を通して、人間の自由がどのように実現されていくのかを論じました。

彼は、個人は家族の中で愛という倫理性を経験し、市民社会では契約や財産といった権利を学び、最終的に国家という共同体の中で真の自由を獲得すると考えました。

個人の自由と国家の役割を深く考察したこの著作は、後の政治哲学にも多大な影響を与え、現在もなお議論の的となっています。

『大論理学』と『エンチクロペディー』

ヘーゲル(1770-1831)の難解な哲学体系を理解する上で、主要著作である『大論理学』と『エンチクロペディー諸科学概説』(以下『エンチクロペディー』)の違いを理解することは重要です。

どちらも彼の哲学の全体像を示していますが、その構成と目的が異なります。

1812年から1816年にかけて出版された『大論理学』は、ヘーゲルの弁証法による論理学を詳細に展開した大著です。

純粋な思考の運動から出発し、「存在」「本質」「概念」という三つの段階を経て、絶対知へと至る壮大な体系を提示しています。

一方、『エンチクロペディー』は、1817年に初版が出版され、その後ヘーゲル自身によって改訂が重ねられました。

こちらは、彼の哲学体系全体を大学講義のための教科書としてまとめたものです。

「論理学」「自然哲学」「精神哲学」の三部構成で、よりコンパクトにヘーゲルの哲学のエッセンスを学ぶことができます。

例えば、『大論理学』で数百ページかけて説明されている論理学が、『エンチクロペディー』では簡潔にまとめられています。

つまり、『エンチクロペディー』は入門書、そして『大論理学』はヘーゲル哲学の深淵を覗き込むための専門書と言えるでしょう。

ヘーゲルの哲学とその評価

ヘーゲルの哲学は、難解ながらも世界に大きな影響を与え続けています。

彼の思想は、歴史や社会、そして私たち自身の意識の理解に新たな視点を提供してくれるでしょう。

複雑に絡み合った概念を紐解き、現代社会の様々な問題を考える上でも、ヘーゲルの哲学は重要な示唆を与えてくれます。

ヘーゲルは、歴史を「精神」の自己展開の過程と捉えました。

「精神」とは、人類全体の知性や意識のようなものです。

彼は、歴史の中で「精神」が様々な矛盾や対立を乗り越え、より高次な段階へと発展していくと考えたのです。

例えば、古代ギリシャのポリスにおける共同体的な精神から、近代国家における個人の自由と権利の確立まで、「精神」は常に成長を続けていると彼は主張しました。

ヘーゲル哲学の難解さゆえに、敬遠してしまう方もいるかもしれません。

しかし、彼の思想に触れることで、世界の見方が一変する可能性を秘めているのです。

以下で、ヘーゲルの哲学をより深く理解するために、ドイツ観念論における位置付け、弁証法、そしてカント、フィヒテ、シェリングとの比較を詳しく解説していきます。

ドイツ観念論における位置付け

1770年、シュトゥットガルトに生まれたヘーゲル。

彼はカント、フィヒテ、シェリングと並んでドイツ観念論を代表する哲学者として知られています。

ドイツ観念論とは、18世紀末から19世紀前半にかけてドイツで隆盛した哲学の潮流です。

簡単に言えば、世界は私たちの精神によって構成されている、という考え方のこと。

カントは、物事を認識する能力は人間に備わっていると考えました。

フィヒテは、さらに進んで「私」という主体が世界を創造すると主張しました。

ヘーゲルは、このフィヒテの考え方を発展させました。

「絶対知」という概念を提唱し、世界の歴史は「正反合」の過程を経て、この絶対知へと向かっていくと考えたのです。

例えば、ある考え(正)に対して、反対の考え(反)が現れます。

この二つがぶつかり合い、より高次の考え(合)が生まれる。

この合が新たな正となり、また反が現れる…これを繰り返すことで、最終的に絶対知に至る、とヘーゲルは考えました。

この壮大な考え方は、1807年に出版された『精神現象学』にまとめられています。

他にも『大論理学』『エンチクロペディー』『法の哲学』など、数多くの著作を残しました。

ヘーゲルの哲学は難解ですが、世界の歴史や社会を理解するための重要な手がかりを与えてくれるのです。

弁証法の革新とその影響

1770年、ドイツのシュトゥットガルトに生まれたヘーゲルは、カント、フィヒテ、シェリングと並んでドイツ観念論を代表する哲学者です。

彼の弁証法は、哲学の世界に革命をもたらしました。

正(テーゼ)、反(アンチテーゼ)、合(ジンテーゼ)という3つの段階から成る弁証法は、矛盾する概念を統合し、より高次の概念を生み出す思考方法です。

例えば、「ある」というテーゼに対して「ない」というアンチテーゼが提示され、両者を統合することで「なる」というジンテーゼが導き出されます。

ヘーゲルの主著『精神現象学』(1807年)では、人間の意識が発展していく過程を弁証法的に描きました。

人間の意識は、感性的確実性から自己意識、理性、そして最後に絶対知へと至るのです。

この壮大な精神の発展史は、後の哲学者たちに多大な影響を与えました。

『大論理学』(1812-1816年)では、弁証法を用いて存在、本質、概念といった論理学の基本概念を体系的に分析しています。

ヘーゲルは、これらの概念が相互に関連し合い、発展していくことを示しました。

また、『エンチクロペディー』(1817年)では、論理学、自然哲学、精神哲学の3つの分野を統合した体系を提示しています。

彼の思想は、法哲学にも影響を与え、『法の哲学』(1820年)では、国家の役割や市民社会のあり方について論じています。

カント、フィヒテ、シェリングとの比較

1770年、シュトゥットガルトに生まれたヘーゲルは、ドイツ観念論を代表する哲学者です。

カント、フィヒテ、シェリングといった同時代の哲学者たちと比較することで、ヘーゲルの哲学の特徴がより鮮明になります。

カントは、人間の認識能力に限界があることを示し、物事を「物自体」としては捉えられないとしました。

フィヒテは、カントの思想を発展させ、自我が世界を構成していくと主張しました。

シェリングは、自然と精神の統一を説き、両者を同一の根源から派生したものと見なしました。

ヘーゲルは、これらの思想を受け継ぎつつ、独自の哲学体系を構築しました。

彼は「精神」を歴史的に発展していくものと捉え、「弁証法」という思考方法を用いて、精神の自己展開を説明しようとしました。

例えば、あるテーゼ(正)に対してアンチテーゼ(反)が生じ、両者がアウフヘーベン(止揚)されることで、より高次のジンテーゼ(合)が生まれる、という具合です

。1807年に出版された『精神現象学』では、意識が様々な段階を経て、絶対知へと至る過程が描かれています。

ヘーゲルの主著である『大論理学』(1812-1816年)や、より簡潔な『エンチクロペディー』(1817年初版)では、論理学、自然哲学、精神哲学の三部構成で、壮大な体系が展開されています。

晩年の著作である『法の哲学』(1820年)では、国家の役割や市民社会のあり方について論じています。

ヘーゲルの哲学は、後のマルクス主義などにも大きな影響を与え、現代思想にも通じる重要な視点を提供しています。

ヘーゲルに関するよくある質問

ヘーゲルって難しそう…と感じる方もいるでしょう。

実際に、ヘーゲルの哲学は非常に複雑で、理解するには時間を要します。

ですが、その思想は現代社会にも大きな影響を与えているので、少しでも理解できると世界の見え方が変わるかもしれません。

ヘーゲルの哲学を理解する上で重要なキーワードの一つは「弁証法」です。

これは、ある考え(正)に対して、その反対の考え(反)が生じ、最終的に両者を統合したより高次の考え(合)に至るという考え方です。

例えば、自由(正)と規制(反)が対立した結果、責任ある自由(合)という新たな概念が生まれるといった具合です。

この弁証法的な思考は、現代社会における様々な問題解決にも応用できる可能性を秘めています。

具体的には、ヘーゲルの主著である1807年出版の『精神現象学』では、人間の意識がどのように発展していくのかを弁証法的に描いています。

また、1812年から1816年に出版された『大論理学』では、世界の根源にある論理構造を解き明かそうと試みています。

そして、1821年出版の『法の哲学』では、国家や法のあり方について考察しています。

これらの著作は難解ですが、ヘーゲルの思想のエッセンスに触れることができるので、ぜひチャレンジしてみてください。

以下でヘーゲルの影響や学習方法について詳しく解説していきます。

ヘーゲルの哲学は現代にどう影響を与えているのか?

ヘーゲルの哲学は、現代社会にも様々な影響を与えています。

例えば、歴史を「精神」の自己展開と捉える彼の歴史哲学は、歴史を単なる出来事の羅列ではなく、意味のあるプロセスとして理解する視点を提供しました。

これは、現代の歴史研究にも通底する考え方と言えるでしょう。

また、ヘーゲルは国家の役割を重視し、個人の自由と社会秩序の調和を目指しました。

これは、現代の政治哲学や社会思想にも影響を与え続けています。

特に注目すべきは、「弁証法」という思考方法です。

正(テーゼ)、反(アンチテーゼ)、合(ジンテーゼ)という三つの段階を経て、真理へと近づいていくというこの考え方は、一見すると難解ですが、実は私たちの日常的な思考プロセスにも深く関わっています。

例えば、新しいアイデア(正)に対して反対意見(反)が出され、議論を通してより良いアイデア(合)が生まれる、といった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。

これはまさに弁証法的なプロセスであり、ヘーゲルの哲学が現代社会に息づいていることを示す一つの例と言えるでしょう。

1770年生まれのヘーゲルは、同時代の哲学者であるカントやフィヒテ、シェリングらの影響を受けつつ、独自の哲学体系を構築しました。

彼の主著である『精神現象学』(1807年)、『大論理学』(1812年-1816年)、『法の哲学』(1820年)などは、現代哲学にも大きな影響を与え続けています。

ヘーゲルの思想を学ぶためのおすすめの書籍は?

ヘーゲル入門として、まずは彼の思想のエッセンスに触れられる『ヘーゲル 簡単に説明してみました。』がおすすめです。

岩波文庫から出ているヘーゲルの著作は、哲学に精通した人でも難解なので、最初は避けた方が良いでしょう。

ヘーゲルの思想の全体像を理解するには、『ヘーゲル哲学入門』が役立ちます。

少し高度な内容になりますが、ヘーゲルの思想を体系的に学ぶことができます。

ヘーゲルは1770年、ドイツのシュトゥットガルトに生まれました。

18歳でテュービンゲン大学に入学し、神学を学びます。

同級生には、後のロマン主義を代表する詩人ヘルダーリンや、哲学者シェリングがいました。

フランス革命の理念に共鳴したヘーゲルは、自由と平等の実現を願って革命の進展を見守りましたが、やがて恐怖政治へと転じていく現実に失望します。

この経験が、後の彼の思想に大きな影響を与えました。

ヘーゲルは、カント、フィヒテ、シェリングの流れを汲むドイツ観念論を代表する哲学者です。

代表的な著作には、『精神現象学』『論理学』『法の哲学』などがあります。

彼の思想は非常に難解で、理解するには時間と努力が必要です。

まとめ:ヘーゲル哲学、その深淵に触れる

今回は、ヘーゲル哲学の全体像や歴史、そして現代社会への影響について深く知りたい方に向けて、

- ヘーゲルの生涯と時代背景

- ドイツ観念論におけるヘーゲルの位置づけ

- 代表的な著作『精神現象学』『大論理学』『エンチクロペディー』『法の哲学』

上記について、解説してきました。

ヘーゲルはカント、フィヒテ、シェリングらと並び、ドイツ観念論を代表する哲学者です。

難解で知られる彼の哲学ですが、本記事では、その複雑な理論を分かりやすく紐解き、ヘーゲル哲学のエッセンスを掴めるよう構成しました。

もしかしたら、ヘーゲルの哲学に触れることに、難しさや不安を感じている方もいるかもしれません。

ですが、一歩ずつ理解していくことで、その奥深さに魅了されるはずです。

ヘーゲルの哲学は、歴史や社会、そして人間の意識の進化を壮大なスケールで捉えています。

現代社会の様々な問題を考える上でも、ヘーゲルの思想は多くの示唆を与えてくれるでしょう。

これまで、哲学に触れる機会が少なかった方も、ヘーゲルの思想に触れることで、新たな視点や考え方を獲得できるかもしれません。

これからヘーゲル哲学を学ぼうとするあなたには、大きな可能性が広がっています。

難解な部分もあるかもしれませんが、粘り強く取り組むことで、必ず理解は深まります。

そして、ヘーゲルの哲学は、あなたの人生観や世界観を大きく変える力を持っているでしょう。

まずは、ヘーゲルの主要な著作に触れてみることをお勧めします。

『精神現象学』や『法の哲学』など、それぞれの著作から、ヘーゲルの思想のエッセンスを吸収してみてください。

ヘーゲル哲学の探求を通して、知的で豊かな世界を切り開いていきましょう。

コメント