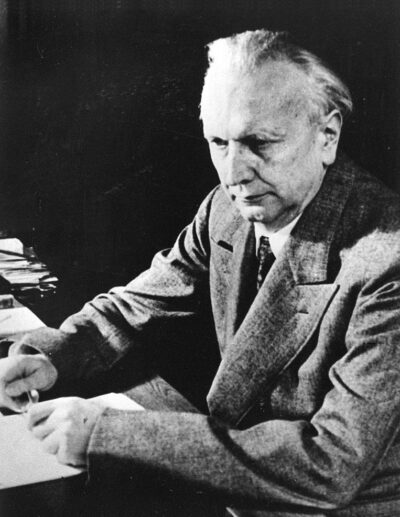

ホセ・オルテガ・イ・ガセット(1883年5月9日 – 1955年10月18日)

生い立ち・生涯

幼少期と教育

ホセ・オルテガ・イ・ガセットは1883年5月9日、スペインのマドリードで生まれました。

彼の家族は中産階級で、父親は新聞編集者として知られ、政治や文化に対して深い関心を持っていました。

オルテガ・イ・ガセットは、父親の影響で若い頃から哲学や政治に興味を持ち、家庭環境が彼の学問的な基盤を形成しました。

1901年にマドリード大学に入学し、ここで哲学と文学を学びました。

彼は大学在学中から、未来の哲学者としての道を歩むことを決意しました。

その後、1904年にドイツのマールブルク大学に留学し、エドムンド・フッサールの現象学を学びました。

フッサールの影響は、彼の哲学的な思考に大きな影響を与え、オルテガ・イ・ガセットの理論形成に重要な役割を果たしました。

初期の業績と社会的影響

帰国後、オルテガ・イ・ガセットは1905年に『リベルタッド・イ・リベルダード』というエッセイを発表し、これにより彼の名前は一躍有名になりました。

このエッセイでは、自由と責任に関する深い考察がなされ、当時のスペイン社会に対する鋭い批判が展開されました。

これがきっかけとなり、彼はスペインの知識人として広く認知されるようになりました。

1920年代に入ると、オルテガ・イ・ガセットはさらに影響力を増し、スペインの文化や政治についての見解を積極的に発信しました。

彼の思想は、当時のスペインの政治的混乱に対する独自の視点を提供し、多くの支持を集めました。

特に彼の著作『大衆の反逆』(1929年)は、民主主義と大衆社会に対する鋭い批判を展開し、哲学的な議論を呼び起こしました。

この作品は、彼の社会的な見解を深く掘り下げ、彼の名前を国際的に知らしめる一因となりました。

政治活動と戦争の影響

1930年代に入ると、オルテガ・イ・ガセットは政治的な活動を本格化させ、スペイン内戦(1936-1939)の際には反ファシズムの立場をとりました。

彼はスペインの民主主義を守るために積極的に発言し、戦争の混乱と抑圧に対して強い批判を行いました。

しかし、内戦の終息と共にフランコ政権が樹立されると、彼は政権に対して批判的な立場を維持し続け、スペインを離れる決断を下しました。

晩年と国際的な評価

1940年代に、オルテガ・イ・ガセットはフランスとアメリカで活動を続けました。

彼の国際的な評価はますます高まり、特にアメリカでの講演や著作は多くの学者や知識人に影響を与えました。

1946年には、アメリカの大学で講義を行い、彼の哲学的な見解が国際的に受け入れられる一助となりました。

晩年のオルテガ・イ・ガセットは、哲学的な著作だけでなく、政治や社会に関する考察も続けました。

彼は1955年にマドリードで亡くなるまで、哲学と社会の交差点で活動を続け、彼の思想はスペインだけでなく国際的に多大な影響を与えました。

彼の生涯を通じて、オルテガ・イ・ガセットは哲学者としてだけでなく、社会的な評論家としても名を馳せ、彼の理論と著作は今日でも多くの研究者によって評価され続けています。

哲学・思想

現象学と実存主義の影響

ホセ・オルテガ・イ・ガセットの哲学は、20世紀初頭のヨーロッパ哲学の動向と密接に関連しています。

彼は、フッサールの現象学に深い影響を受けましたが、その影響を受けつつも、より実存主義的な観点から自身の哲学を展開しました。

オルテガ・イ・ガセットは、個人の内的体験と自己の存在を重視し、実存主義の立場から「私」という存在が如何に世界と関わるかを考察しました。

「大衆の反逆」と民主主義の批判

オルテガ・イ・ガセットの代表的な著作『大衆の反逆』(1929年)は、彼の思想の中心的なテーマを表しています。

この書籍では、彼が「大衆社会」と呼ぶ現象についての批判が展開されています。

オルテガ・イ・ガセットは、近代の民主主義社会が「大衆」の力によって変質していると指摘しました。

彼によれば、民主主義の普及によって、個々の知識や判断力が欠如した「大衆」が政治的決定を下すようになり、結果として社会の質が低下するというのです。

彼の批判は、社会の質を保つためには、知識と判断力を持つ「エリート」の存在が必要であるという考えに基づいています。

「生の哲学」と存在の意味

オルテガ・イ・ガセットの「生の哲学」は、彼の思想の核心をなすものです。

彼は、哲学は抽象的な理論から離れ、具体的な「生」の問題に向き合うべきだと考えました。

『私と私たち』(1932年)という著作では、「生」の意味を探る中で、個々の存在が如何に世界と関わり、意味を見出すかが論じられています。

オルテガ・イ・ガセットは、人間の存在は常に変化し続ける環境との相互作用によって形作られると考えました。

彼の哲学は、存在の具体的な経験を重視し、実存主義的な問いに対する答えを探求しました。

「合理的な経験」と社会批判

オルテガ・イ・ガセットは、「合理的な経験」という概念を通じて、社会の合理性を追求しました。

彼は、合理的な社会は、知識と判断に基づいた意思決定が行われるべきだと考えました。

この考えは、彼の社会批判の基盤となっており、特に教育や文化の重要性を強調しました。

彼によれば、社会は単なる大衆の意見に流されるのではなく、合理的な知識と価値観に基づいて形成されるべきであり、それが文化的な進歩と社会の質を保つために不可欠であるとされます。

政治と社会の役割

オルテガ・イ・ガセットの政治思想は、彼の社会哲学と密接に関連しています。

彼は、政治と社会の役割について深い考察を行い、特に近代の民主主義に対する批判的な視点を持っていました。

彼の政治的見解は、民主主義の中で知識人とエリートの役割を強調し、これらの存在が社会の質を保つために不可欠であるとしました。

また、彼は政治の役割を単なる権力の維持ではなく、社会全体の精神的な成熟を促進するものであると捉えました。

文化と哲学の融合

オルテガ・イ・ガセットは、文化と哲学の密接な関係に着目し、文化が哲学に与える影響についても考察しました。

彼は、文化が哲学的思考において重要な役割を果たすと考え、特にスペインの文化と歴史に対する深い理解を持っていました。

彼の哲学は、文化的な背景を考慮しながら、普遍的な人間の問題に対する洞察を提供しました。

オルテガ・イ・ガセットの思想は、20世紀の哲学的な潮流の中で重要な位置を占めており、彼の著作や理論は、現代の哲学や社会科学に対しても多大な影響を与え続けています。

彼の思想は、個人の存在と社会との関係、そして哲学と文化の交差点における深い探求を通じて、今日でも多くの人々に新たな視点を提供しています。

特徴

存在主義と実存の哲学

ホセ・オルテガ・イ・ガセットは、20世紀の思想家の中でも特に存在主義的な観点から哲学を展開しました。

彼の哲学の中心的なテーマは、「私」という存在とその実存的な経験です。

オルテガ・イ・ガセットは、フリードリッヒ・ニーチェやマルティン・ハイデッガーといった哲学者から影響を受けつつも、独自の「生の哲学」を構築しました。

彼の実存主義は、個々の人間がどのようにして自らの存在を意味あるものとして構築するかに焦点を当てています。

「生の哲学」と具体的な実存体験

オルテガ・イ・ガセットの「生の哲学」は、抽象的な理論よりも具体的な生活の中での体験に重きを置いています。

彼は、哲学が実際の生活の中でどのように機能するかを探求し、個々の人間の実存的な問題に対する洞察を提供しました。

彼の代表作『私と私たち』(1932年)では、個人の内面と外界との相互作用が詳細に論じられ、自己の認識と他者との関係の重要性が強調されています。

オルテガ・イ・ガセットにとって、「生」は常に変化し続けるものであり、その変化に対する応答としての存在のあり方が哲学の核心です。

大衆社会とエリート主義

オルテガ・イ・ガセットの最も有名な著作の一つ、『大衆の反逆』(1929年)では、彼の社会的批判が色濃く表れています。

彼は、民主主義の進展とともに「大衆社会」が形成され、知識と判断力の欠如が社会全体に悪影響を及ぼすと主張しました。

オルテガ・イ・ガセットは、社会が知識と判断に基づいて構築されるべきだとし、エリートの役割を重視しました。

彼のエリート主義的な考えは、単に特権的な地位を持つことではなく、深い知識と責任を持つことの重要性を強調しています。

理性と感情の調和

オルテガ・イ・ガセットは、理性と感情の調和についても独自の見解を持っていました。

彼は、理性が感情から完全に切り離されるべきだとは考えず、むしろ感情と理性のバランスが取れた判断が重要であるとしました。

彼の思想には、感情的な直観と理性的な分析が統合されることで、より深い理解と洞察が得られるという考えが含まれています。

このアプローチは、彼の「生の哲学」における実存的な問いに対する答えを探る上で重要な要素です。

文化と教育への関心

オルテガ・イ・ガセットの哲学は、文化や教育に対する関心にも強く関連しています。

彼は、社会の質を高めるためには、教育と文化の重要性を認識することが不可欠であると考えました。

彼の著作には、教育の役割や文化的な価値が哲学的思考に及ぼす影響についての洞察が含まれており、文化的な背景を考慮した哲学的探求が行われています。

オルテガ・イ・ガセットの教育に対する考えは、知識の伝達だけでなく、批判的な思考を育むことの重要性を強調しています。

政治哲学と社会の変革

オルテガ・イ・ガセットの政治哲学は、彼の社会批判と密接に関連しています。

彼は、政治と社会の変革について深い考察を行い、特に近代の民主主義に対する批判的な視点を持っていました。

彼の政治哲学は、単なる権力の維持を超え、社会全体の精神的な成熟を促進するものであるとされます。

彼は、社会の変革には知識と判断力を持つエリートが必要であるとし、政治と社会の関係に対する新しい視点を提供しました。

ホセ・オルテガ・イ・ガセットの哲学と思想は、彼の時代を超えて多くの分野に影響を与え続けています。

彼の具体的な実存体験を重視するアプローチ、社会批判、そして教育や文化への関心は、今日でも多くの読者に深い洞察を提供しています。

エピソード

教育界での挑戦

ホセ・オルテガ・イ・ガセットが20世紀初頭に教育界に登場したとき、彼はすぐにその鋭い批評眼と哲学的洞察で注目されました。

特に、1920年代初頭に彼がスペインの大学で行った講義は、当時の教育体系に対する彼の批判的な視点を示すものでした。

オルテガ・イ・ガセットは、教育の質を高めるためには、教師が学生に単なる知識を伝えるのではなく、批判的思考を育むことが重要であると主張しました。

この考え方は、彼の教育に対する独自のアプローチを象徴しており、彼自身の講義や著作がその理念を実践する場となりました。

『大衆の反逆』の反響

1929年に出版されたオルテガ・イ・ガセットの著書『大衆の反逆』は、彼の思想を広く知らしめる契機となりました。

この書物では、オルテガ・イ・ガセットは「大衆社会」に対する批判を展開し、社会全体が知識と判断力を欠いたまま進んでいくことへの警鐘を鳴らしました。

彼の鋭い批評が一部の知識人から歓迎された一方で、広範な読者層からは反発を受けることもありました。

特に、この著作が出版された当時のスペイン社会は、政治的な混乱と社会的不安が蔓延していたため、彼の意見は賛否が分かれるものでした。

スペイン内戦とその影響

ホセ・オルテガ・イ・ガセットの哲学は、スペイン内戦(1936年-1939年)によって大きな影響を受けました。

彼は内戦が勃発した当初、スペインを離れ、フランスやアメリカ合衆国で活動を続けました。

この時期、彼の哲学的な視点は政治的な状況の変化に強く反映されました。

彼は、内戦による混乱と暴力に対して深い憂慮を示し、社会が合理的な思考と知識に基づいた判断を取り戻すことが必要だと主張しました。

この期間中、彼の著作や講演は、戦争による破壊的な影響とそれに対する知的な応答の重要性を伝えるものでした。

退職後の哲学的活動

1950年代に入ると、ホセ・オルテガ・イ・ガセットは活動の中心を執筆と講演に移し、哲学的な探求を続けました。

1953年に出版された『歴史と言説』は、彼の哲学的な成果を総括する重要な著作です。

この著作では、彼は歴史的な過程と人間の言説がどのように相互に作用し合うかを探求しました。

オルテガ・イ・ガセットの晩年の活動は、彼の思想が成熟し、時代の変化に応じた洞察を提供するものでした。

彼の著作は、戦後の哲学的な論争や知的な課題に対する深い考察を提供しています。

影響を受けた学生たち

オルテガ・イ・ガセットの影響力は、彼の哲学的な著作や講義だけでなく、彼の学生たちにも広がりました。

彼の教えを受けた学生たちは、彼の思想を受け継ぎ、スペイン及び他の国々で独自の哲学的探求を行いました。

彼の学生の一人であるマヌエル・アスプルエガ(Manuel Aspuru)は、オルテガ・イ・ガセットの哲学的なアプローチをさらに発展させ、彼の考え方を実践に移しました。

オルテガ・イ・ガセットの教育的影響は、彼の死後も続き、彼の思想が次世代の哲学者に影響を与え続けました。

ホセ・オルテガ・イ・ガセットの生涯は、彼の哲学的な探求と社会的な影響力の両方を示すものでした。

彼の教えと著作は、彼自身の時代にとどまらず、後世の哲学的な思索に多大な影響を与え続けています。

カール・ヤスパース(1883年2月23日 – 1969年2月26日)

生い立ち・生涯

幼少期と教育

1883年2月23日、カール・ヤスパースはドイツのオスナブリュックで生まれました。

彼の家族は裕福ではありませんでしたが、教育に対する情熱がありました。

ヤスパースは、幼少期から知的な好奇心を抱き、特に文学や哲学に深い興味を示しました。

1901年には、ハノーファー大学で医学を学び始めましたが、哲学への強い関心から、最終的には哲学の研究に転向しました。

学問の探求と初期の業績

1909年、ヤスパースはチュービンゲン大学で哲学の学位を取得し、その後、ライプツィヒ大学で研究を続けました。

1913年に「精神病理学」(”Allgemeine Psychopathologie”)を出版し、この著作は彼の学問的なキャリアの出発点となりました。

この著作では、精神病理学的なアプローチと哲学的な洞察を結びつけ、精神疾患と人間の存在に関する新しい視点を提供しました。

哲学的成熟と戦間期の業績

ヤスパースは、戦間期のドイツで、哲学的なアイデンティティを確立しました。

特に、彼の1920年の著作「哲学の起源」(”Die Idee der Philosophie”)は、彼の哲学的探求の中で重要な位置を占めています。

この著作では、彼は哲学が如何にして人間の経験を深めるものであるかを論じました。

また、1927年に発表された「存在と時間」(”Existenz und Zeit”)では、実存主義的な観点から人間の存在を探求し、存在論的な問いに対する新たなアプローチを提案しました。

ナチス政権と亡命

1930年代に入ると、ナチス政権の台頭により、ヤスパースは困難な状況に直面しました。

彼の哲学的な見解やユダヤ系の同僚との関係から、ナチス政権に対する批判的な立場が取られるようになりました。

1933年には、彼の大学からの追放が決定され、ヤスパースはスイスに亡命しました。

この時期、彼はスイスのチューリッヒで教職に就き、戦争の混乱から避けることができました。

戦後の活動と業績

第二次世界大戦後、ヤスパースはドイツに戻り、戦後の哲学的な探求を続けました。

彼の著作「人間と世界」(”Der Mensch und die Welt”)は、戦後の哲学的な再構築と人間の存在に対する考察を提供しました。

彼はまた、1946年から1949年にかけて発表された「哲学の歴史」(”Die Geschichte der Philosophie”)で、哲学的な伝統とその変遷について詳細な分析を行いました。

晩年と影響

ヤスパースは、1950年代と1960年代にかけて、哲学的な活動を続けながら、多くの著作を執筆しました。

彼の哲学的な視点は、実存主義や人間の自由、歴史的な変遷に対する洞察を通じて、広く評価されました。

1969年2月26日、彼はチューリッヒで亡くなりました。彼の思想と著作は、20世紀の哲学における重要な貢献として、今なお研究と議論の対象となっています。

哲学・思想

存在主義と「存在」への問い

カール・ヤスパースは20世紀の哲学において重要な位置を占める存在主義者であり、彼の思想は「存在」という概念を中心に展開されます。

ヤスパースの哲学の核心には、人間の存在そのものに対する問いがあります。

彼の代表作『存在と時間』(”Existenz und Zeit”、1927年)は、実存主義的アプローチを採用し、人間が直面する根本的な問題を探求しています。

ヤスパースは「存在」を、単なる物理的な存在ではなく、個人が自らの存在を意識し、意味を見出す過程として捉えました。

彼は存在がただの物質的現象に留まらず、自己の意識と他者との関係の中で形成されると考えました。

この視点は、実存主義的な哲学に新たな方向性をもたらしました。

「限界状況」と「超越」の概念

ヤスパースは「限界状況」(Grenzsituationen)という概念を提唱し、これが彼の思想における中心的な要素となりました。

限界状況とは、人間が直面する死、苦悩、罪、そして他者との対立など、根源的で避けられない状況を指します。

ヤスパースはこれらの状況が、自己の存在を深く理解し、自己超越に至る重要な契機であると述べました。

彼はまた、「超越」(Transzendenz)という概念を用い、人間が自己を超えた何かと繋がる能力を持つと考えました。

超越は、個人が限界状況に直面し、それを超えることで得られる意味や価値の探求と密接に関連しています。

ヤスパースにとって、超越は単なる宗教的な意味合いを超え、哲学的な探求においても重要な要素でした。

「哲学的宗教」と「自由」

ヤスパースの思想は、哲学と宗教の境界を越える「哲学的宗教」(philosophische Religion)という概念にも関連しています。

彼は、哲学が人間の存在に対する根本的な問いに答える手段であると同時に、宗教的な探求にも通じると考えました。

ヤスパースにとって、哲学と宗教は互いに排他的なものではなく、むしろ相補的な関係にあるとされます。

自由もヤスパースの思想の重要なテーマです。彼は「自由」を、人間が自己の存在に意味を見出し、自己を形成するための基本的な条件と見なしました。

自由は単なる選択の能力ではなく、個人が自己の価値を創造し、限界状況に対処するための力を持つことを意味します。

彼の哲学における自由の概念は、倫理的な行動や社会的な責任に対する洞察とも結びついています。

存在の歴史的・社会的文脈

ヤスパースの思想は、彼の時代背景と深く結びついています。

第一次世界大戦とその後の社会的・政治的変動は、彼の哲学的な探求に影響を与えました。

特に、ナチス政権下での抑圧と迫害は、彼の思想に対する批判的な視点を強化しました。

ヤスパースは、社会的・歴史的な文脈が個人の存在とその哲学的探求にどのように影響を与えるかを深く考察しました。

著作と影響

ヤスパースの主な著作には『哲学の起源』(”Die Idee der Philosophie”、1920年)、『人間と世界』(”Der Mensch und die Welt”、1946年)、および『哲学の歴史』(”Die Geschichte der Philosophie”、1946-1949年)があり、これらの著作は彼の思想の核心を理解するための重要な資料です。

彼の影響は、実存主義や現象学、さらには20世紀の倫理学や社会思想にも及んでいます。

ヤスパースの思想は、彼の死後も広く評価され、哲学的な議論において重要な役割を果たし続けています。

彼の「存在」への問いや「限界状況」、そして「自由」の概念は、現代哲学においても依然として重要なテーマとして扱われています。

特徴

1. 実存主義と存在への問い

カール・ヤスパース(1883年2月23日 – 1969年2月26日)は、20世紀の哲学において実存主義の重要な思想家として知られています。

彼の哲学は、「存在」に対する深い問いに根ざしており、このテーマが彼の全体的な思索の中心にあります。

ヤスパースは、存在が単なる物理的な実体ではなく、個人が自己の意味を見出すプロセスとして捉えました。

彼の著作『存在と時間』(1927年)は、実存主義のアプローチを取り入れ、存在に関する哲学的な探求を行っています。

2. 限界状況と超越

ヤスパースの思想の中で特に注目すべきは、「限界状況」(Grenzsituationen)という概念です。

彼は、人間が生涯の中で直面する避けられない状況—例えば、死、苦悩、罪、孤独など—を限界状況と呼びました。

これらの状況は、自己の存在を深く理解し、自己を超越するための重要な契機となります。

ヤスパースは、限界状況が個人の哲学的探求において根本的な役割を果たすと考えました。

また、「超越」(Transzendenz)という概念も彼の思想の重要な要素です。

超越とは、個人が限界状況を超えて、自己の存在を超えた何かとつながる能力を持つことを意味します。

ヤスパースは、超越が単なる宗教的な概念ではなく、哲学的探求にも重要であると見なしました。

3. 哲学的宗教と自由

ヤスパースの思想は、「哲学的宗教」(philosophische Religion)という概念に関連しています。

彼は、哲学が人間の存在に対する根本的な問いに答える手段であると同時に、宗教的な探求とも結びついていると考えました。

ヤスパースにとって、哲学と宗教は互いに排他的なものではなく、むしろ相補的な関係にあるとされます。

また、自由もヤスパースの思想における重要なテーマです。

彼は、自由を単なる選択の能力ではなく、自己の存在に意味を見出し、限界状況に対処するための力と捉えました。

自由は個人が自己の価値を創造し、倫理的な行動や社会的責任を果たすための基本的な条件と見なされます。

4. 歴史的・社会的背景

ヤスパースの思想は、彼の生きた時代背景と深く結びついています。

第一次世界大戦やナチス政権下での社会的・政治的変動は、彼の哲学的探求に大きな影響を与えました。

特に、ナチス政権下での抑圧と迫害は、ヤスパースの思想に対する批判的な視点を強化しました。

彼は、社会的・歴史的な文脈が個人の存在とその哲学的探求にどのように影響を与えるかを考察しました。

5. 主な著作とその影響

ヤスパースの主な著作には、『哲学の起源』(1920年)、『人間と世界』(1946年)、および『哲学の歴史』(1946-1949年)があります。

これらの著作は、彼の思想の核心を理解するための重要な資料です。

ヤスパースの思想は、実存主義や現象学、さらには20世紀の倫理学や社会思想に広く影響を与えました。

ヤスパースの哲学は、彼の死後も評価され続け、現代哲学においても重要な役割を果たしています。

彼の「存在」への問いや「限界状況」、そして「自由」の概念は、現代の哲学的議論においても依然として重要なテーマとして扱われています。

エピソード

学生時代の革新者

カール・ヤスパースは、1883年にドイツのオスナブリュックで生まれました。

彼が学生時代に哲学に目覚めたきっかけの一つは、当時の現代哲学の流れを無視した彼の大胆な態度でした。

ヤスパースは、当時の学問界で主流となっていた心理学や科学的アプローチに対して疑問を抱き、哲学の深層に迫る探求を始めました。

彼の「実存的探求」に対する熱意は、大学時代の教授たちにとって驚きの存在であり、彼の研究スタイルは当時の学問の枠組みに挑戦するものでした。

戦争の影響と「限界状況」

ヤスパースの哲学は、第一次世界大戦とその後の社会的混乱に大きく影響されました。

特に戦争の悲劇的な影響が、彼の「限界状況」(Grenzsituationen)という概念に色濃く反映されています。

戦争中、彼は人間の存在に対する根本的な問いを抱くようになり、この経験が「限界状況」の概念を深めるきっかけとなりました。

彼の著作『限界状況』(1949年)では、戦争や死というテーマが中心に据えられ、個人がどのようにこれらの状況を超えて存在の意味を見出すかが探求されています。

ナチス政権と哲学的対抗

ヤスパースは、ナチス政権時代においてもその哲学的立場を貫きました。

彼はナチス政権のイデオロギーに対して強い批判の姿勢を示し、政治的圧力にもかかわらず、自由と倫理に基づいた哲学を展開し続けました。

彼の知識人としての勇気ある態度は、多くの同時代の思想家や学者たちに深い印象を与えました。

特に、彼が公然と反ナチス的な意見を表明したことは、当時の知識人の中でも珍しいことであり、その後の思想界における彼の位置付けを固める要因となりました。

交友関係と影響

ヤスパースは、彼の生涯を通じて多くの哲学者や知識人と親しい関係を築きました。

特に、彼の同時代の思想家であるマルティン・ハイデッガーやジャン=ポール・サルトルとは、思想的な対話を交わしました。

ハイデッガーとは、哲学的な議論を通じて互いに刺激を受け合う関係にありましたが、やがて彼の政治的立場の違いから関係は複雑化しました。

また、サルトルとの交流もあり、実存主義についての意見交換が行われました。

家族との深い結びつき

ヤスパースの私生活では、彼の妻、ゲルトルードとの深い結びつきが哲学的な活動にも影響を与えました。

彼の妻は、ヤスパースの思想に対して深い理解を示し、彼の著作の編集や翻訳を手伝いました。

また、彼らの家族生活は、ヤスパースの哲学的探求の重要な支えとなり、彼の思想が実生活にどのように根ざしているかを示すエピソードの一部です。

著作と名言

ヤスパースは、その多くの著作と名言で広く知られています。

彼の名言の中でも、「我々は、もはや生まれることも、死ぬこともできない。

私たちはただ、ここに存在するだけだ」という言葉は、彼の存在論的な視点をよく表しています。

また、彼の哲学的な著作『哲学の起源』(1920年)や『人間と世界』(1946年)は、彼の思想を理解するための重要な資料であり、彼の著作は後の世代に大きな影響を与えました。

ヤスパースの人生と思想は、哲学的探求に対する深い情熱と、困難な時代を生き抜く知恵を示しています。

彼の哲学的探求は、彼自身の経験や周囲の人々との関係を通じて、より豊かな意味を持つものとなりました。

初代ケインズ男爵ジョン・メイナード・ケインズ(1883年6月5日 – 1946年4月21日)

生い立ち・生涯

幼少期と教育

ジョン・メイナード・ケインズは1883年6月5日、イギリスのケンブリッジで生まれました。

父ジョンネス・ケインズはケンブリッジ大学の経済学教授で、母フローレンスは教育者でした。彼の家庭環境は知的な刺激に満ち、若いケインズは早くから学問に興味を持ちました。

ケインズはケンブリッジ大学キングス・カレッジで学び、数学を専攻しましたが、当時の哲学や経済学に強い関心を示しました。

初期の経済学者としての活動

ケインズの学問的キャリアは、1905年に彼が『確率論の一般理論』という重要な論文を発表したことから始まります。

この論文で彼は、確率と不確実性についての新しい見解を示し、以後の経済学理論に多大な影響を与えることとなります。

ケインズの経済学への興味は次第に深まり、1919年には『平和の経済的帰結』を発表し、第一次世界大戦後のドイツに対する賠償金政策についての批判を行いました。

この著作は彼の政治経済学への関心と批判的視点を強調するものでした。

大恐慌と『雇用、利子、および貨幣の一般理論』

ケインズの経済学者としての名声は、1936年に出版された『雇用、利子、および貨幣の一般理論』によって確立されました。

この著作で彼は、経済が不況に陥る理由とその克服方法について、従来の古典的経済学理論に対抗する新しい理論を提唱しました。

ケインズは、政府による積極的な経済政策、特に公共投資による需要の創出が経済不況を解決する鍵であると主張しました。

この理論は、以後の経済政策に大きな影響を与え、ケインズ主義と呼ばれる経済学派を形成することになります。

政治と戦争の時代

ケインズは経済学者としてだけでなく、政治家としても活動しました。

特に第二次世界大戦中、彼はイギリス政府の経済顧問として重要な役割を果たしました。

1944年には、ブレトンウッズ会議に参加し、戦後の国際経済秩序の設計に関与しました。

この会議では国際通貨基金(IMF)と世界銀行の設立が決定され、ケインズの影響力が世界的に広がることとなりました。

晩年と死

ケインズの生涯は、1946年4月21日に彼が亡くなるまで続きました。

彼の晩年は、戦後の経済復興と国際経済の再構築に多くの時間を費やしました。

彼の経済理論と政策提言は、その後の経済学の発展に大きな影響を与え、彼自身は経済学界の巨星として評価されました。

ケインズの死後も彼の理論は広く受け入れられ、多くの経済学者や政策立案者によって引用され続けています。

ケインズの生い立ちと生涯は、20世紀の経済学と国際政治の歴史に深く刻まれたものであり、彼の影響力は経済学だけでなく、社会全般にわたって及んでいます。

彼の革新的な理論と政策提言は、現在でも多くの経済学者や政策立案者にとって重要な指針となっています。

哲学・思想

ジョン・メイナード・ケインズ(1883年6月5日 – 1946年4月21日)は、20世紀の経済学に革命をもたらした思想家であり、彼の哲学と思想は、経済学だけでなく、社会政策や国際経済の構造に大きな影響を与えました。

ケインズの経済理論は「ケインズ主義」と呼ばれ、特に『雇用、利子、および貨幣の一般理論』にその核心が詰まっています。

以下に、彼の思想の主要な特徴とその影響について掘り下げてみましょう。

1. 古典経済学に対する批判とケインズ主義の誕生

ケインズの思想は、従来の古典経済学に対する批判から始まりました。

古典経済学は、自由市場が自動的に完全雇用に達すると考えていましたが、ケインズはこれに異を唱えました。

彼の批判の中心には、「労働市場の不完全性」と「有効需要の不足」という概念があります。

ケインズは、経済が自然に完全雇用に到達するわけではなく、需要不足が失業を引き起こすと主張しました。

この考え方は、彼の代表作『雇用、利子、および貨幣の一般理論』(1936年)で展開され、古典経済学の枠組みを根本から見直す契機となりました。

2. 有効需要の原理

ケインズの経済理論の核心には「有効需要の原理」があります。

彼は、総需要が経済活動を決定すると考えました。

総需要は消費、投資、政府支出によって構成され、これが経済全体の生産と雇用を決定するとしました。

特に、民間部門の需要が不足すると経済が停滞し、失業が増加すると論じました。

ケインズは、政府が積極的に経済に介入し、公共投資を通じて需要を創出すべきだと提案しました。

この考えは、1930年代の大恐慌時代における失業問題の解決策として、非常に革新的でした。

3. 貨幣理論と利子率の役割

ケインズは、貨幣の役割に関する新しい見解を提唱しました。

彼は、貨幣は単なる取引手段でなく、金融市場の流動性の変化によって経済に大きな影響を与えると考えました。

『一般理論』の中で、ケインズは「流動性選好理論」を展開し、人々が持つ貨幣の需要は利子率によって決まると説明しました。

高い利子率は貨幣の保有を減少させ、投資を促進するとされますが、ケインズは不況時には人々が将来の不確実性を避けるため、貨幣を保有する傾向が強まると指摘しました。

この理論は、中央銀行による金融政策の重要性を強調するものであり、現代のマクロ経済政策に大きな影響を与えました。

4. 政府の経済介入と社会政策

ケインズは、経済の安定化には政府の積極的な介入が不可欠であると主張しました。

彼の思想は、政府が景気変動を調整するために財政政策を用いるべきだというもので、具体的には公共事業や社会福祉政策を通じて需要を調整することが提案されました。

特に、ケインズは失業対策として公共事業の拡充を支持し、経済の安定化に貢献することを目指しました。

彼のこの見解は、戦後の西洋諸国における福祉国家の形成に大きな影響を与えました。

5. 国際経済とブレトンウッズ体制

ケインズは国際経済にも深い関心を持ちました。

1944年のブレトンウッズ会議では、戦後の国際経済秩序の設計に関与し、国際通貨基金(IMF)や世界銀行の設立に貢献しました。

ケインズは、戦後の国際通貨システムが安定的で、公平であることが重要だと考え、国際的な金融協力の必要性を訴えました。

彼の提案は、戦後の国際経済秩序の基礎を築き、今日の国際金融システムに多大な影響を与えています。

6. 知識人としての影響と哲学

ケインズは単なる経済学者にとどまらず、知識人としての影響も大きかった。

彼の思想は、経済学の枠を超えて、哲学や政治学にまで波及しました。

特に彼の「実用的知識」に対するアプローチは、現実の問題解決に焦点を当て、理論と実践の橋渡しを目指しました。

ケインズの思索は、単なる経済理論にとどまらず、社会の広範な問題に対する解決策を提供し続けました。

ジョン・メイナード・ケインズの哲学と思想は、経済学の理論に革新をもたらし、実務的な政策提言を通じて、20世紀の経済政策の基盤を築きました。

その影響は今なお広く受け入れられ、現代の経済政策や国際経済システムに深く刻まれています。

特徴

ジョン・メイナード・ケインズ(1883年6月5日 – 1946年4月21日)は、20世紀の経済学において革新的な貢献をした思想家であり、その特徴的な思想は現代経済学に深い影響を与えました。

ケインズの特異な点を掘り下げると、彼の理論的な革新、政策提言、そして個人としての特色が浮かび上がります。

1. 経済理論の革新者

ケインズの最大の特徴は、経済理論の革新にあります。

特に彼の代表作『雇用、利子、および貨幣の一般理論』(1936年)は、古典経済学の枠組みを超えるものでした。

従来の経済理論は「市場は自動的に調整される」という前提に立っていましたが、ケインズはこれに反論し、「有効需要不足理論」を提唱しました。

彼は、総需要が経済活動を左右し、不足が長期的な失業を引き起こす可能性があると説きました。

この考え方は、経済政策の新たな方向性を示すものであり、ケインズ主義と呼ばれる理論体系を生み出しました。

2. 「ケインズ主義」とその影響

ケインズ主義は、政府が経済に積極的に介入するべきだという考え方を基盤としています。

ケインズは、特に大恐慌時代の経済停滞を受けて、政府の公共事業や支出が経済を刺激し、失業を減少させるべきだと主張しました。

このアプローチは、1940年代から1970年代にかけての西洋諸国の経済政策に強い影響を与えました。

政府の財政政策と金融政策を駆使して経済を安定させるというケインズの思想は、戦後の福祉国家の形成に寄与しました。

3. 流動性選好理論

ケインズの「流動性選好理論」もその特徴の一つです。

この理論では、貨幣の需要が利子率によって決まるとされます。ケインズは、経済の不安定期において、個人や企業が貨幣を保有する傾向が強まると考えました。

これは、投資が不確実な時期に資産を現金で保持することでリスクを回避しようとするためです。

この考えは、中央銀行の金融政策における利子率の重要性を強調し、現代の金融政策における基礎を提供しました。

4. 国際経済に対する視点

ケインズは国際経済にも深い関心を持ちました。

彼は、戦後の国際経済秩序の設計において重要な役割を果たしました。

1944年のブレトンウッズ会議で、ケインズは国際通貨基金(IMF)や世界銀行の設立に関与し、国際通貨システムの安定化を目指しました。

ケインズの提案は、戦後の国際経済体制を形成するうえで決定的な影響を与え、現在の国際金融システムの基盤を築きました。

5. 哲学と実用主義

ケインズは、経済学を単なる理論にとどめず、実際の政策提言に生かす実用主義者でもありました。

彼の経済理論は、理論と実践の橋渡しを意識したもので、現実の経済問題に対する解決策を提供することを目的としていました。

彼は経済の理論を現実世界の複雑な問題に適用し、政策決定に反映させることに努めました。

このアプローチは、経済学が実社会に対する具体的な影響を持つことを示しています。

6. 個人としての特徴

ケインズの個人的な特徴も彼の影響力を形成する要素の一つです。

彼は、経済学者としてだけでなく、社会的な活動家や政策立案者としても知られています。

ケインズはまた、文学やアートに対する深い関心を持ち、ロンドンの芸術サロンで活躍しました。

彼の多面的な活動は、彼の思想が単なる経済学の枠を超え、広範な社会的影響を持っていたことを示しています。

ジョン・メイナード・ケインズの思想と活動は、経済学の理論と実践の両方に深い影響を与えました。

彼の理論的な革新や政策提言、そして個人的な特徴は、彼の存在を20世紀の重要な経済思想家として際立たせています。

その影響は、今日の経済政策や国際経済システムにおいても色濃く残っています。

エピソード

ジョン・メイナード・ケインズ(1883年6月5日 – 1946年4月21日)は、20世紀の経済学の巨星であり、彼の生涯には興味深い逸話が数多く存在します。

これらの逸話は、彼の経済学的影響力だけでなく、彼の個人的な魅力やユニークな生き方をも示しています。

1. 「ケインズの賭け」

ケインズは、その鋭い経済的直感で知られており、特に金融市場における賭け事の逸話が有名です。

1920年代の終わり、彼は金融市場において大規模な投機を行い、その結果として莫大な利益を上げました。

彼の賭けは、当時のイギリスの金本位制が崩壊するという予測に基づいており、この予測が的中したことで彼は巨額の利益を得ることができました。

この出来事は、彼の経済的直感の鋭さと、金融市場における大胆な戦略を示しています。

2. ブレトンウッズ会議での活躍

1944年、ケインズはブレトンウッズ会議において国際経済の再構築に重要な役割を果たしました。

この会議は、第二次世界大戦後の国際経済の秩序を決定するもので、ケインズはイギリス代表として参加しました。

彼は、国際通貨基金(IMF)や世界銀行の設立に強く関与し、国際的な経済協力の枠組みを築くために尽力しました。

この会議中のケインズの一幕では、彼が会議で激しく議論を交わし、時には自らの見解を守るために毅然とした態度を示したことが伝えられています。

3. 経済学と美術の融合

ケインズは経済学者であると同時に、芸術にも深い関心を持っていました。

彼はロンドンの芸術サロン「ケインズサロン」を設立し、多くの著名なアーティストや知識人と交流しました。

彼自身も詩や絵画に興味を示し、数々の芸術作品を収集しました。

ケインズの自宅には、多くの芸術作品が飾られており、彼の芸術への愛情が伺えます。

彼のこのような活動は、彼の学問的な活動とは一線を画し、個人としての多面的な魅力を示しています。

4. 恋愛と結婚の逸話

ケインズの私生活もまた、興味深い逸話が多いことで知られています。

彼は、ロンドンの社交界で著名な女性、リディア・ロスと結婚しました。彼の結婚生活は、経済学者としての彼の公私にわたる影響をもたらしました。

リディアとの結婚後、彼は彼女と共に多くの社交的なイベントに参加し、その影響で彼の社会的ネットワークも広がりました。

ケインズの私生活のこの側面は、彼の公的な業績とは異なる一面を垣間見ることができます。

5. 経済政策と「ケインズ主義」の普及

ケインズの理論が政策に与えた影響も逸話の一つです。

1930年代の大恐慌の際、ケインズの経済理論がアメリカのニューディール政策に影響を与えました。

彼の「有効需要不足理論」が、フランクリン・D・ルーズベルト大統領の経済政策に強く反映されたのです。

この影響により、ケインズの考え方が実際の政策にどう活かされたのかを知ることができる興味深い逸話となっています。

6. 「ケインズの宴」

ケインズはまた、社交的な面でも知られています。

彼の家で催された「ケインズの宴」では、彼の経済学的な洞察や学問についての議論が行われましたが、これらの宴会は単なる学術的な集まりにとどまらず、多くの社会的交流の場ともなりました。

このような宴会では、ケインズの人柄や知識への情熱が存分に発揮され、彼の周囲の人々との関係も深まりました。

ジョン・メイナード・ケインズの生涯には、彼の経済学的な影響力を超える多くの逸話があります。

彼の個人的な興味や社会的な活動は、彼の公私にわたる深い理解を提供し、彼の思想や業績の背景をより豊かにします。

ニールス・ヘンリク・ダヴィド・ボーア(1885年10月7日 – 1962年11月18日)

生い立ち・生涯

ニールス・ヘンリク・ダヴィド・ボーア(1885年10月7日 – 1962年11月18日)は、20世紀の物理学界において重要な役割を果たしたデンマークの物理学者です。

彼は量子力学の発展に多大な貢献をし、原子モデルの革新により、現代物理学の礎を築きました。

以下は、ボーアの生い立ちと生涯に関する詳細です。

初期の教育と影響

ボーアは1885年、デンマークのコペンハーゲンに生まれました。

彼の家庭は学問に対する強い関心を持っており、父ノエル・ボーアはコペンハーゲン大学で生理学の教授でした。

この影響を受けて、ボーアは幼少期から学問に興味を示しました。

1903年にはコペンハーゲン大学に入学し、物理学を専攻しました。

彼の学生時代には、先輩であるラウリ・ラーマンとともに研究を行い、物理学に対する深い理解を深めました。

博士号取得と量子論の研究

1909年にボーアはコペンハーゲン大学で博士号を取得し、彼の博士論文「古典的電磁気学におけるエネルギーの量子論的解釈」は、後に彼の名声を確立する重要な要素となります。

1913年、ボーアは原子モデルに関する理論を発表しました。

この「ボーアモデル」として知られるモデルは、原子内部の電子の配置を量子化することで、物質のスペクトル線を説明するものでした。

このモデルは、物理学における画期的な進展をもたらし、量子力学の発展に寄与しました。

コペンハーゲン学派の設立

ボーアの原子モデルの発展に続いて、彼はコペンハーゲン学派を設立しました。

1920年代初頭、ボーアはハイゼンベルク、シュレーディンガー、ディラックなどの著名な物理学者たちとともに、量子力学の基礎理論を確立しました。

コペンハーゲン学派は、量子力学の解釈において「コペンハーゲン解釈」を提唱し、物理学の新たなパラダイムを提供しました。

この解釈は、観測者の役割と量子状態の確率的性質を強調し、量子力学の理解を深める重要な理論となりました。

ノーベル賞と国際的な影響

1922年、ボーアは「原子構造と放射線の発生に関する研究」によりノーベル物理学賞を受賞しました。

この受賞は、彼の業績が物理学界で高く評価されていることを示しています。

ボーアはその後も多くの国際的な物理学会議に参加し、世界中の物理学者と交流を持ちました。

彼の影響力は、物理学の国際的な発展に大きな役割を果たしました。

第二次世界大戦と原子力の倫理

第二次世界大戦中、ボーアはナチス・ドイツから逃れるためにアメリカに移住しました。

彼は原子爆弾の開発に関与し、マンハッタン計画の初期段階に参加しました。

しかし、戦後は原子力の平和利用を推進し、核兵器の拡散に対する懸念を表明しました。

彼は原子力の倫理的側面について多くの論文を書き、科学者としての責任を強調しました。

晩年と遺産

ボーアは1962年11月18日にコペンハーゲンで亡くなりました。

彼の死は物理学界に大きな損失をもたらしましたが、彼の業績は今なお高く評価されています。

ボーアの理論とモデルは、量子力学の発展に多大な影響を与え、現代物理学の基礎を築きました。

彼の学問的な貢献と倫理的な立場は、物理学者としての彼の偉大さを証明しています。

ニールス・ヘンリク・ダヴィド・ボーアの生涯は、物理学の発展に多くの貢献をした偉大な科学者としての物語です。

彼の研究と業績は、今日の科学界においても大きな影響を与え続けています。

哲学・思想

ニールス・ヘンリク・ダヴィド・ボーア(1885年10月7日 – 1962年11月18日)は、20世紀の物理学における巨星であり、その思想と哲学は単なる物理学の枠を超え、多くの学問分野に影響を与えました。

彼の研究は量子力学の発展に多大な貢献をし、彼の哲学的視点は科学と哲学の交差点で重要な位置を占めています。

ボーアモデルと量子力学

ボーアの業績は、特に1913年に発表された「ボーアモデル」で知られています。

このモデルは、原子の構造を量子論的に説明するもので、電子が特定のエネルギー準位に配置され、これらの準位間での遷移が光のスペクトル線を生成するという概念を提示しました。

ボーアモデルは、古典物理学の限界を超え、量子力学の基礎を築く重要なステップとなりました。

ボーアのモデルは、原子の安定性と放射線の発生を説明する際に、量子化されたエネルギー準位の概念を導入しました。

このアイデアは、後に量子力学の発展において中心的な役割を果たし、物理学の理解を根本的に変えるものでした。

コペンハーゲン解釈とその哲学的意義

ボーアの哲学的視点は、彼が提唱した「コペンハーゲン解釈」に強く結びついています。

この解釈は、量子力学における測定問題と観測者の役割についての考え方を示しています。

コペンハーゲン解釈では、量子状態は観測されるまで確定せず、観測行為が結果を決定するという考えが中心です。

この視点は、量子状態の確率的性質と、測定によって引き起こされる「波動関数の収縮」という概念を含んでいます。

この解釈は、物理学の客観性についての根本的な問いを提起し、科学と哲学の境界に位置する重要な議論を生み出しました。

ボーアの「相補性の原理」もこの解釈に関連しており、異なる実験的アプローチが相補的に、そして決して完全に重複することなく、現象の異なる側面を明らかにするという考え方です。

科学の哲学と倫理的考察

ボーアは、科学の進展とその社会的影響についても深く考察しました。

彼は、科学者としての倫理的責任を強調し、特に原子力の平和利用と核兵器の拡散についての懸念を表明しました。

第二次世界大戦中、彼はマンハッタン計画に関与し、原子爆弾の開発に貢献しましたが、戦後は核兵器の制限と科学の倫理的利用について積極的に発言しました。

彼は、科学技術の進展がもたらす社会的・倫理的な問題について、科学者が社会に対して責任を持つべきだと主張しました。

ボーアの哲学は、科学の進歩が倫理的に正しいものであるべきだとする彼の強い信念を反映しており、科学と社会の関係に対する重要な洞察を提供しています。

教育と知識の普及

ボーアは、物理学の教育と知識の普及にも熱心に取り組みました。

彼はコペンハーゲン大学での教職を通じて、多くの若い物理学者を育成し、彼の学派である「コペンハーゲン学派」を形成しました。

彼の教育哲学は、単に技術的な知識を伝えるだけでなく、科学的思考の枠組みを育むことに重点を置いていました。

彼の教育的アプローチは、物理学の理論を深く理解し、応用するための広範な知識を提供することを目指しており、これにより多くの物理学者が彼の理論に基づく研究を行いました。

ボーアの影響を受けた学者たちは、彼の考え方を基盤にして、量子力学のさらなる発展に貢献しました。

ニールス・ヘンリク・ダヴィド・ボーアの哲学と思想は、物理学の枠を超えて広範な影響を及ぼしました。

彼の理論的貢献、倫理的考察、教育的アプローチは、現代物理学だけでなく、科学全般に対する考え方にも大きな影響を与えています。

特徴

ニールス・ヘンリク・ダヴィド・ボーア(1885年10月7日 – 1962年11月18日)は、20世紀の物理学における中心的人物であり、その特徴は単なる科学者としての枠を超え、思想家、教育者、そして倫理的論者としての側面も含まれます。

彼の業績は量子力学の発展において画期的であり、その特徴的な要素を以下に詳述します。

量子力学の革新者

ボーアの最も顕著な特徴は、量子力学の創始者の一人としての地位です。

1913年に発表した「ボーアモデル」は、原子の構造を量子論的に解明するもので、電子が原子核の周りを特定の軌道に沿って回り、これらの軌道間での遷移がエネルギーを放出または吸収するという考えを提示しました。

これは、古典物理学の枠組みを超え、量子物理学の礎を築いた画期的な成果です。

ボーアのモデルは、後に量子力学の発展における重要な理論的枠組みとなり、1920年代の量子革命を牽引しました。

コペンハーゲン解釈と相補性の原理

ボーアの哲学的特徴として、量子力学の「コペンハーゲン解釈」が挙げられます。

この解釈は、量子状態が観測されるまで確定しないという考え方を提唱し、測定問題や観測者の役割についての重要な議論を引き起こしました。

コペンハーゲン解釈では、物理的現象は確率的に記述され、観測が結果を決定するという観点が強調されます。

さらに、ボーアの「相補性の原理」は、異なる実験的アプローチが相補的に、そして完全に重複することなく、現象の異なる側面を明らかにするという考えを導入しました。

この概念は、量子力学の理解における根本的な側面となり、多くの物理学者に影響を与えました。

科学と倫理の交差点

ボーアの特徴の一つに、科学と倫理に関する深い考察があります。

第二次世界大戦中、彼はマンハッタン計画に関与し、原子爆弾の開発に貢献しましたが、戦後は科学の倫理的利用に対する強い立場を取りました。

ボーアは、核兵器の拡散とその社会的影響について懸念を示し、科学者としての倫理的責任について積極的に議論しました。

彼の科学と倫理の交差点に関する考えは、科学者が社会に対して責任を持つべきだという信念を反映しています。

教育者としての影響力

ボーアは、教育者としても非常に影響力がありました。

彼はコペンハーゲン大学での教職を通じて、多くの優れた物理学者を育成しました。

彼の教育哲学は、単に技術的な知識を伝えるだけでなく、科学的思考を育むことに重点を置いていました。

彼の指導のもと、多くの学生が量子力学の研究を深め、物理学の発展に貢献しました。

ボーアの学派である「コペンハーゲン学派」は、彼の理論と教育の影響を受けた学者たちによって構成され、量子力学の理解をさらに進めました。

国際的な協力と学問の普及

ボーアは、国際的な学問の交流と協力にも貢献しました。

彼は、科学者が国際的な協力を通じて知識を共有し、問題解決に取り組むべきだと信じていました。

彼は、物理学の国際的な会議や協力プロジェクトに積極的に関与し、学問の普及と発展に寄与しました。

彼の国際的な視野と協力の姿勢は、科学界における共同研究と知識の共有を促進しました。

ニールス・ヘンリク・ダヴィド・ボーアの特徴は、彼の理論的な革新、哲学的な洞察、倫理的な考察、教育的な影響、そして国際的な協力の精神に凝縮されています。

彼の業績と考え方は、物理学のみならず、広範な学問分野にわたって深い影響を与え、現在も多くの研究者や学者にとって重要な指針となっています。

エピソード

ニールス・ヘンリク・ダヴィド・ボーア(1885年10月7日 – 1962年11月18日)は、量子力学の礎を築いた物理学者として知られていますが、その生涯にはいくつかの興味深い逸話が存在します。

彼の科学的探求と人間性を垣間見ることができるエピソードをいくつか紹介します。

1. コペンハーゲン解釈の起源

ボーアが量子力学の「コペンハーゲン解釈」を発展させる過程には、ある逸話があります。

1920年代初頭、彼はコペンハーゲン大学での講義中に、電子の軌道やエネルギー準位についての議論をしていました。

そのとき、彼は量子状態の確率的な性質に関する直感を得るため、数多くの実験データと理論を組み合わせる必要があると感じました。

ある日、ボーアは自分の机に向かいながら、「量子論における相補性」の概念を思いついたとされています。

この新しい考え方は、後に量子力学の中心的な原理の一つとなり、ボーアの名前を広く知らしめることになりました。

2. アインシュタインとの論争

ボーアとアルバート・アインシュタインとの対話は、物理学界で有名な逸話の一つです。

アインシュタインは量子力学の確率的な性質に疑問を呈し、「神はサイコロを振らない」という名言を残しました。

これに対してボーアは、「神はサイコロを振る」と反論し、量子力学の解釈についてのディスカッションを続けました。

1930年代に行われたこれらの議論は、量子力学の理解を深める重要なものであり、ボーアの「相補性の原理」がアインシュタインの意見と対立する中で、物理学の知識が進展したことを象徴しています。

3. チューリッヒ大学での試練

1920年代、ボーアはチューリッヒ大学での講義に招かれました。

しかし、彼の講義内容が難解であると感じた学生たちは、彼に対する批判的な意見を公然と表明しました。

これに対してボーアは、学生たちの反応を冷静に受け止め、講義の内容をより明確にするために努力しました。

このエピソードは、彼の教育者としての真摯な姿勢と、学問の普及に対する強い意志を示しています。

4. 戦争と倫理

第二次世界大戦中、ボーアは核兵器の開発に関わることを避けられない状況に直面しました。

彼は原子爆弾の開発に関与したものの、その後は核兵器の使用について倫理的な問題を強く訴えました。

1943年、ナチス・ドイツから逃れるためにデンマークからスウェーデンへ脱出する際、ボーアは一時的に彼の家族と共に逃避行を余儀なくされました。

この経験は、彼の戦争と科学に対する見解を大きく変えることとなり、戦後の科学者としての倫理的責任についての発言に影響を与えました。

5. 「ボーア・エフェクト」の由来

ボーアの名を冠した「ボーア・エフェクト」は、彼が量子力学に関する理論を発展させる過程で、しばしば予期せぬ結果をもたらしたことから名付けられました。

あるとき、ボーアは新しい理論を発表した際、その理論が予測した現象が実際には実験で観測されないことが多々ありました。

しかし、これがボーアの研究に対する驚異的な洞察と、理論が現実とどう適合するかについての深い理解を促進する結果となりました。

この「ボーア・エフェクト」は、彼の研究が物理学界に与えた深い影響を象徴するものとして記憶されています。

ニールス・ヘンリク・ダヴィド・ボーアの生涯は、彼の科学的探求心と人間性を示す数多くの逸話に彩られています。

彼の理論と哲学は、物理学の発展のみならず、科学者としての倫理観や教育に対する姿勢にも深い影響を与え続けています。

カール・バルト(1886年5月10日 – 1968年12月10日)

生い立ち・生涯

初期の人生と教育

カール・バルト(1886年5月10日 – 1968年12月10日)は、スイスのリュゼルンに生まれました。

彼の家族は宗教的な背景を持ち、父親のカール・バルト・シニアは改革派の牧師でした。

この環境は、バルトの神学への関心とその後の学問的な探求心に大きな影響を与えました。

リュゼルンでの初等教育を終えたバルトは、1904年にチューリッヒ大学で神学の学びを始めました。

ここでの教育が彼の神学的な基盤を形成し、さらにボン大学、ベルリン大学での学びが続きました。

牧師としての初期キャリアと転機

1911年、バルトはスイスのジュラ地方にあるサウスという小さな村の牧師に任命されました。

ここでの経験は彼の神学に対する考え方に大きな影響を与えました。

特に、第一次世界大戦中に体験した戦争の現実が、彼の神学的な立場を大きく変える契機となりました。

バルトは、戦争を正当化する神学に対して深い不信感を抱くようになり、従来の神学的な枠組みからの脱却を決意しました。

「ローマの手紙」と神学的変革

バルトの神学的な転機は、1919年に出版された著書『ローマの手紙』(Der Römerbrief)によって象徴されます。

この書籍は、彼の従来の神学を一新し、「啓示の神学」とも言える新しいアプローチを提示しました。

バルトは、神の啓示が人間の理性や経験を超えていると主張し、神の言葉は単なる人間の言葉を超えたものであると論じました。

この革新的なアプローチは、20世紀の神学において大きな波紋を呼び起こし、「新神学運動」を引き起こす原動力となりました。

ベルリンと神学の深化

1921年、バルトはベルリン大学で教鞭をとり始めました。

ここでの彼の教育活動は、彼の神学的な思索をさらに深める契機となりました。

彼は「バルト神学」の中心的な概念である「神の主権」と「啓示の絶対性」を教え、また、彼の著作は神学界において広く読まれるようになりました。

ベルリン時代の彼の講義や論文は、神学の方法論に関する重要な貢献をしました。

政治的および社会的な活動

1930年代に入ると、バルトはナチズムに対する反対の立場を明確にし、神学的な見解と社会的な活動を結びつけました。

彼はナチス政権に対抗するための神学的な声明を発表し、特に「バルトの決議」として知られる声明を支持しました。

この声明は、ナチズムに対抗する神学的な立場を示すものであり、バルトの社会的な責任感と道徳的な勇気を象徴するものでした。

後期の生涯と業績

1947年にスイスのバーゼル大学に移り、ここで教職を続けました。

バーゼル大学時代には、彼の著作活動が続き、特に「教会教義学」シリーズの編纂が重要な業績となりました。

1957年には「神学の歴史」と題された著作が発表され、バルトの神学的な総括がなされました。

1968年12月10日、カール・バルトはスイスのバーゼルで亡くなりました。

彼の死後も、彼の神学的な業績は、20世紀の神学と哲学に多大な影響を与え続けています。

彼の神学は、神の啓示と人間の理解の関係についての深い洞察を提供し、今日でも多くの神学者や思想家に影響を与えています。

哲学・思想

神の啓示と超越性

カール・バルト(1886年5月10日 – 1968年12月10日)は、20世紀の神学における最も重要な思想家の一人であり、特に「啓示の神学」への貢献が顕著です。

彼の思想の中心には、神の啓示が人間の理性や経験を超越するという主張があります。

バルトは、「神の啓示」は人間の限界を超えて存在すると考え、従来の神学が抱える人間中心主義に対抗しました。

彼の代表作『ローマの手紙』(Der Römerbrief, 1919年)は、神の啓示を中心に据えた神学的革新を提示し、従来の神学の枠組みを根本から揺るがしました。

「神の言葉」の独自性

バルトの神学における重要な概念の一つは、「神の言葉」の独自性です。

彼は、「神の言葉」は単なる人間の言葉や理念の延長ではなく、完全に独立した存在であると論じました。

この「神の言葉」は、聖書の言葉を通じて示されるものであり、神が直接的に啓示するものであるとされます。

バルトは、この考えを通じて、神学が人間の理解や経験に依存しないことを強調しました。

彼のこの見解は、神学の方法論に新たな視点を提供し、神の啓示をより深く理解するための枠組みを築きました。

教会教義学と「啓示の神学」

バルトの神学的業績の中でも特に注目されるのは、彼の「教会教義学」(Kirchliche Dogmatik, 1932-1967年)の体系的な構築です。

この著作は、バルトの神学的な思索の集大成であり、神の啓示を中心に据えた教義の体系を詳細に展開しています。

「教会教義学」は、神の啓示とその解釈、神の主権、そして人間の応答に関する深い考察を含んでいます。

バルトは、この著作を通じて、神学と教会の関係、また神学的な議論の重要性について深い洞察を提供しました。

ナチズムへの反対と倫理的責任

1930年代に入ると、バルトはナチズムに対して強い反対の立場を取りました。

特に、1934年に発表された「バルトの決議」(Barmer Theological Declaration)は、ナチス政権の影響を受けた教会や神学に対する強い批判を示すものでした。

この決議は、ナチズムに対抗するための神学的な声明であり、バルトの倫理的な責任感と社会的な勇気を示しています。

バルトは、宗教と倫理が密接に結びついていると考え、社会的な不正義に対する積極的な反対の姿勢を貫きました。

歴史的神学と現代神学への影響

バルトの思想は、歴史的な神学と現代神学に多大な影響を与えました。

彼の神学は、歴史的な文脈の中で神の啓示を捉えることの重要性を強調し、また現代の神学的議論においても重要な位置を占めています。

バルトの神学的アプローチは、特に「神の言葉」の絶対性と啓示の独自性に焦点を当てることで、神学の方法論に新たな視点を提供しました。

そのため、彼の思想は今日でも多くの神学者や哲学者に影響を与え続けています。

宗教と文化の関係

バルトはまた、宗教と文化の関係についても重要な考察を行いました。

彼は、宗教が文化にどのように影響を与えるか、また逆に文化が宗教に与える影響について深く考察しました。

特に、彼の神学は、宗教的な信仰が文化的な枠組みを超えてどのように存在するかを問い直すものであり、宗教と文化の相互作用についての洞察を提供しています。

カール・バルトの神学は、その革新的なアプローチと深い思索によって、20世紀の神学と哲学における重要な転機をもたらしました。

彼の思想は、神の啓示の中心性、倫理的責任、そして宗教と文化の関係についての新たな理解を提供し、今日においてもその影響を感じることができます。

特徴

カール・バルト(1886年5月10日 – 1968年12月10日)の特徴

神学革命者としての存在感

カール・バルトは、20世紀のキリスト教神学において非常に重要な役割を果たした神学者です。

彼が1919年に発表した『ローマ書講解』は、神学界に衝撃を与え、「バルト神学」と呼ばれる新しい潮流を生み出しました。

この著作は、当時主流だったリベラル神学を強く批判し、神と人間の本質的な違いを強調しました。

バルトは、人間の理性では神を完全に理解できないと考え、神の主権性と超越性を取り戻すことに努めました。

この思想は、神を人間の論理に閉じ込めることを拒否し、あくまで神の言葉としての聖書に依拠するべきだと主張しました。

弁証法的神学の創始

バルトの神学は「弁証法的神学」としても知られています。

これは、神と人間の関係を矛盾した状態(弁証法的状態)と捉える思想です。

バルトによれば、神と人間の間には絶対的な隔たりがあり、神はあくまで超越的存在です。

しかし、この隔たりはキリストの贖いによって架け橋がかけられるという主張がバルトの核心的な教えでした。

この思想は、従来の神学に対する挑戦であり、信仰の根本的な再考を促しました。

バルトは「神学は人間の理性で神を説明することではなく、神の啓示に耳を傾けることだ」と述べ、神学者はあくまで神の言葉を解釈し、伝える役割を担うべきだと強調しました。

彼の神学のこの弁証法的な側面は、当時のヨーロッパの宗教的・社会的状況に強く影響を与え、特に第一次世界大戦後の混乱した社会において新たな宗教的指針を提供しました。

ナチスへの抵抗と「バルメン宣言」

カール・バルトは、神学者としてだけでなく、社会的な活動家としても知られています。

彼の最も注目すべき行動の一つは、ナチス政権に対する明確な抵抗です。

1934年に発表された「バルメン宣言」は、バルトが中心となって執筆されたもので、国家社会主義(ナチズム)がドイツ教会に与えた影響を厳しく非難しました。

バルトは、ナチス政権が教会に対して強制的に従属を求めることに断固として反対し、教会はあくまで神の言葉に従うべきだと強く主張しました。

「バルメン宣言」は、ナチスの下で苦しんでいたドイツのキリスト教徒にとって希望の象徴となり、バルト自身もこの行動によってスイスに亡命することになりました。

彼の行動は、神学者が単に教義や理論に閉じこもるのではなく、社会的・政治的状況に対して積極的に声を上げるべきだという考えを広めました。

この姿勢は、後に彼の神学にも反映され、「信仰は行動と切り離せない」というバルトの信念に繋がります。

キリスト中心の神学

バルトの神学において、イエス・キリストの中心的役割は絶対的なものでした。

彼は「キリスト論」を神学の中心に据え、神の啓示はすべてキリストを通じて行われると考えました。

この考え方は、従来のプロテスタント神学における「神の恩恵」と「信仰」の概念を新たに再定義しました。

特に彼の主著『教会教義学』は、彼のキリスト中心の神学を体系的にまとめたもので、1932年から1967年までの35年間にわたって執筆されました。

この全13巻に及ぶ大作は、キリスト教神学における一大業績とされており、現代神学に与えた影響は計り知れません。

バルトは、神の愛と正義がキリストを通して完全に顕現されると主張し、キリストの存在を通じて人間は神と和解できると説きました。

教会教義学とバルトの影響

『教会教義学』は、バルトの思想を理解する上で欠かせない著作であり、その執筆に30年以上を費やしました。

この著作の中で、バルトは教会の役割や信仰者の責任についても深く考察しています。

特に教会が持つべき倫理的な姿勢について、バルトは「教会は常に世俗の権力から独立して、神の言葉に従うべきだ」と繰り返し主張しました。

これは、彼がナチスに抵抗した経験とも結びついており、バルトの生涯を通じて貫かれた一貫したテーマです。

バルトの神学は、彼の生前だけでなく、死後も多くの神学者や牧師に影響を与え続けています。

特にバルトのキリスト論的アプローチは、プロテスタント神学に新たな方向性を与え、20世紀の神学的思潮を大きく変えました。

彼の思想は、今日の教会でも議論され続けており、彼の遺産は今も生き続けています。

教育者としての貢献

バルトはまた、優れた教育者としても知られており、バーゼル大学で長年にわたって教鞭を取りました。

彼の授業は、哲学的でありながらも現実的な問題に根ざしており、学生たちは彼の講義を通じて、単なる神学理論ではなく、信仰と生活の接点を学びました。

特に、彼の教えを受けた学生たちは、神学に対する新しい視点を得ることができ、彼の影響力は学術界にも広がりました。

彼の講義では、常に「聖書に忠実であること」と「神の啓示をどのように解釈するか」が強調されました。

バルトの指導の下で育った多くの学生が、後に神学者や牧師として活躍し、彼の思想は次世代に引き継がれていきました。

バルトの教育者としての貢献は、彼の神学的業績と同じくらい重要であり、彼の教えは今も世界中の神学教育の中で生き続けています。

エピソード

反ナチズムと「バルトの決議」

カール・バルトの生涯における著名な逸話の一つは、彼のナチズムに対する強い反対の姿勢に関連しています。

1934年、バルトは「バルトの決議」(Barmer Theological Declaration)に署名しました。

この文書は、ナチス政権の影響を受けたドイツの教会に対する強烈な批判を表明したもので、バルトの倫理的勇気が示されています。

この決議は、ナチスのイデオロギーが教会の信仰と教義に与える影響に対抗し、神学的な立場から倫理と真理を守ることを目的としています。

バルトのこの行動は、当時の神学界に大きな波紋を呼び、彼の信念が単なる理論に留まらず、実際の行動に反映されていたことを示しています。

スイスでの孤立と信仰

1930年代、バルトはスイスのチューリッヒで活動していましたが、彼の革新的な神学は当時の神学界や教会の保守的な人々から批判を受けることが多かったと言われています。

そのため、彼は時に孤立した状態で活動を続けなければなりませんでした。

この時期、バルトはしばしば自らの信仰と理論に基づいて独自の神学的探求を続け、他者との対話を通じて自らの考えを深めていったとされています。

彼のこの孤立した姿勢は、信仰と知識に対する深いコミットメントを示しており、彼の神学的業績に対する強い情熱が垣間見えます。

エイブラハム・カイザーとの対話

バルトの神学的な思索は、しばしば他の神学者や哲学者との対話によって深められました。

特に、彼と親しい関係にあったのがエイブラハム・カイザー(Abraham Kuyper)です。

カイザーは、バルトの神学に対して大きな影響を与えたオランダの神学者であり、バルトの考え方をさらに発展させる手助けをしました。

二人の対話は、バルトの神学がどのように広がり、深化していったかを理解する上で重要な一因となっています。

カイザーとの対話を通じて、バルトは自らの理論を洗練させ、より広範な神学的視点を得ることができたと言われています。

「ローマの手紙」の波紋

バルトの代表作『ローマの手紙』(Der Römerbrief)は、1919年に初めて出版され、当時の神学界に衝撃を与えました。

特に、彼がこの著作で提示した神の啓示に対する新たな視点は、保守的な神学者たちからの強い反発を招きました。

バルトは、従来の神学が人間の理性や経験に依存していると批判し、神の啓示が完全に独立したものであると主張しました。

この革新的な考え方は、当時の神学界において論争を巻き起こし、バルトの名を広めることとなりました。

ウィーン訪問のエピソード

1946年、バルトはウィーンを訪れる機会がありました。

この訪問中、彼は当時の神学者や哲学者との意義深い対話を行いました。

ウィーンでは、バルトの神学的な考えが現地の学者たちとの交流を通じてさらに発展し、彼の思想がヨーロッパ全体に影響を与えたことが確認されました。

バルトのウィーン訪問は、彼の神学が国際的なレベルでどのように受け入れられ、評価されているかを示す重要な瞬間となりました。

個人的なエピソードと哲学

バルトはまた、個人的なエピソードとして、特に晩年における彼の生活スタイルに興味深い逸話が残されています。

彼は、毎日の生活においても神学的な思索を続け、家族との時間を大切にしていました。

バルトの家庭生活や私的な側面は、彼の神学的業績と同じく、彼の人生における重要な一部であり、彼の哲学と人間性を理解するための重要な要素となっています。

カール・バルトの生涯には、彼の神学的な信念と倫理的な立場を体現する多くの逸話が存在します。

これらのエピソードは、彼の思想がどのように実際の行動や交流を通じて具現化され、また彼の神学が時代や社会に与えた影響を示しています。

コメント