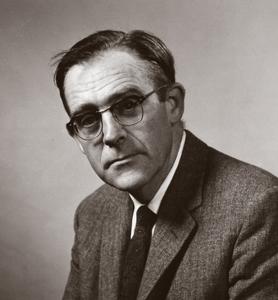

チャールズ・スティーブンソン(1908年6月27日 – 1979年3月14日)

生い立ち・生涯

チャールズ・スティーブンソン(1908年6月27日 – 1979年3月14日)は、20世紀の著名なアメリカの哲学者で、倫理学と価値理論に大きな影響を与えました。

彼の生涯は、哲学的探求と社会的な影響が交錯する興味深いものでした。

幼少期と教育

チャールズ・スティーブンソンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州で生まれ育ちました。

彼の父親は教師であり、家庭内での知的な環境が彼の学問的な興味を育む助けとなりました。

スティーブンソンは、早くから哲学や倫理学に強い関心を示し、地元の学校で優秀な成績を収めました。その後、ハーバード大学に進学し、そこで哲学を専攻しました。

ハーバード大学では、スティーブンソンは多くの著名な哲学者と出会い、彼らから大きな影響を受けました。

特に、倫理学の分野での研究に力を入れ、ジョン・デューイやウィリアム・ジェームズの影響を受けたことが、彼の哲学的なスタイルと思想に深く刻まれることとなります。

1930年代には、哲学的倫理学に関する研究を本格的に始め、彼の初期の著作が高く評価されるようになりました。

学問的業績と社会的活動

スティーブンソンの学問的キャリアは、1940年代から1950年代にかけて急速に展開しました。

彼は、特に倫理学の分野における理論的な貢献で知られています。

1950年に出版された『倫理的主張の意味』( Ethical Theory and Modern Life ) では、倫理的価値の主観性と相対性についての革新的な視点を提示しました。

この著作は、倫理学の理論における新たなパラダイムを提供し、多くの学者から注目を浴びました。

スティーブンソンは、倫理的価値がどのように社会的に構築され、個々の判断がどのように形成されるかを探求しました。

彼の理論は、倫理的命題が主観的であり、個々の文化や社会に依存するという考え方を強調しました。

この考え方は、倫理学の分野における重要な論争の一つとなり、彼の名前は哲学界で広く知られることになりました。

教職と影響力

スティーブンソンは、大学教授としてのキャリアも非常に成功しました。

1940年代から1960年代にかけて、彼はハーバード大学をはじめとする多くの大学で教鞭を執り、多くの学生に影響を与えました。

彼の授業は、理論的な厳密さとともに、実際的な問題へのアプローチを重視しており、学生たちから高い評価を受けました。

彼の教育スタイルは、学生たちに哲学的な思考の重要性を教え、彼らが実社会での問題解決に哲学的視点を活かす手助けをしました。

また、スティーブンソンは、社会的な問題についても積極的に意見を述べました。

彼は、倫理学の理論を社会の現実に適用し、実際の問題に対して哲学的な洞察を提供しました。

彼の公私にわたる活動は、哲学が社会に対して持つ影響力を示すものであり、彼の思想が実社会でどのように役立つかを探る重要な試みとされました。

晩年と影響

1970年代に入ると、スティーブンソンは次第に学問の第一線から退くようになりましたが、彼の影響力は依然として強く残りました。

彼の研究と著作は、後の世代の哲学者たちによって引き続き評価され、彼の理論的貢献は哲学界において高く評価されています。

1979年3月14日、スティーブンソンはニューヨークで亡くなりましたが、その思想と影響は今なお多くの研究者によって引き継がれています。

チャールズ・スティーブンソンの生涯は、哲学と倫理学の発展に多大な貢献をしただけでなく、彼自身の人間性と教育者としての素晴らしい側面をも照らし出すものでした。

彼の業績と影響力は、現代の哲学と倫理学における重要な基盤を築き続けています。

哲学・思想

チャールズ・スティーブンソンの哲学と思想

チャールズ・スティーブンソン(1908年6月27日 – 1979年3月14日)は、20世紀の倫理学と哲学における重要な思想家であり、特に倫理的相対主義と価値理論の分野で顕著な影響を与えました。

彼の理論は、倫理的価値や道徳的判断がどのように形成されるかを探るものであり、その革新的なアプローチは、現代倫理学の議論において重要な位置を占めています。

倫理的相対主義とその影響

スティーブンソンの思想の核心には、倫理的相対主義が存在します。

彼の代表的な著作『倫理的主張の意味』(1950年)は、倫理的価値の相対性についての深い考察を提供しています。

スティーブンソンは、倫理的主張が単なる感情や社会的規範の表現であり、絶対的な真理に基づくものではないと主張しました。

彼の倫理的相対主義は、価値が文化や個人によって異なるため、普遍的な道徳基準が存在するとは限らないという立場を取ります。

スティーブンソンは、倫理的な判断が文化的背景や個人の経験に依存することを認識し、その多様性を尊重することの重要性を説きました。

この考え方は、後の哲学者たちに多大な影響を与え、倫理学の分野での議論を活性化させました。

意義と貢献

スティーブンソンの倫理的相対主義は、倫理学だけでなく、社会学や文化人類学にも広く受け入れられました。

彼の理論は、文化間の価値の違いを理解し、異なる倫理的立場を尊重するための枠組みを提供しました。

これは、グローバル化が進む現代社会において、異なる文化や価値観の衝突を和らげるための重要な視点となりました。

また、スティーブンソンは「価値の選択と評価」という概念にも焦点を当てました。

彼は、倫理的価値がどのように選ばれ、評価されるかについての理論を展開し、倫理的選択が個人の自由と社会的責任にどのように結びつくかを探求しました。

彼のこのアプローチは、倫理的判断が単なる理論的な議論にとどまらず、実際の社会的な文脈でどのように機能するかに関する洞察を提供しました。

哲学的対話と批評

スティーブンソンの思想は、その革新性ゆえに賛否が分かれました。

彼の相対主義的な立場は、倫理的な普遍主義を支持する立場との対立を生み出しました。

一部の批評家は、倫理的相対主義が道徳的相対性を過度に強調し、倫理的な基準や価値の共通性を無視していると指摘しました。

しかし、スティーブンソン自身は、倫理的対話と批評を通じて、自らの立場をより明確にし、理論的な成熟を図りました。

彼の相対主義的なアプローチは、倫理学の分野における重要な議論を引き起こし、倫理的判断がどのように多様な文脈で理解されるべきかという問いに対する新たな視点を提供しました。

スティーブンソンの理論は、倫理学が社会の実情にどのように対応できるかについての深い洞察を提供し、哲学的対話の促進に寄与しました。

学問的業績と教育

スティーブンソンは、その哲学的な業績だけでなく、教育者としても高い評価を受けました。

彼は、ハーバード大学をはじめとする多くの大学で教鞭を執り、学生たちに倫理学の重要性とその実践的な意義を教えました。

彼の授業は、理論的な厳密さとともに、実際の社会問題へのアプローチを重視し、学生たちに哲学的な思考の重要性を教えました。

スティーブンソンの教育的アプローチは、彼の理論的な貢献と同様に、多くの学生に深い影響を与えました。

彼の授業を受けた学生たちは、倫理学の理論を実社会での問題解決に活かすための洞察を得ることができました。

チャールズ・スティーブンソンの哲学と思想は、倫理学の分野における重要な転換点を示しており、彼の理論は現在でも多くの研究者や学生に影響を与え続けています。

彼の相対主義的なアプローチと価値理論は、倫理学の探求において欠かせない視点となっています。

特徴

チャールズ・スティーブンソン(1908年6月27日 – 1979年3月14日)は、20世紀の倫理学と価値理論に多大な影響を与えた哲学者です。

彼の思想は、倫理的相対主義と価値の選択に関する独自のアプローチによって特徴づけられ、現代の倫理学における重要な位置を占めています。

ここでは、スティーブンソンの特徴的な思想とアプローチを深く掘り下げてみましょう。

倫理的相対主義の推進者

スティーブンソンの思想の核心には、倫理的相対主義があります。

彼の代表作『倫理的主張の意味』(1950年)では、倫理的価値が文化や個人の背景によって異なるため、普遍的な道徳基準が存在するとは限らないと主張しました。

彼は、倫理的判断が単なる感情や社会的規範の反映であるとし、絶対的な倫理的真理の存在を否定しました。

これにより、倫理的相対主義は倫理学の分野で重要な議論の一部となり、多くの後続の哲学者に影響を与えました。

倫理的言語の分析

スティーブンソンは、倫理的言語の分析にも力を入れました。

彼の理論によれば、倫理的な言語は主に感情的な表現であり、価値判断は論理的な証明ではなく、個人や社会の感情や経験に基づくとされます。

このアプローチは、倫理的な議論が論理的なものではなく、感情的なものとして理解されるべきだという見解を支持しています。

彼は倫理的主張が「感情的な表現」として機能し、これを理解することが倫理的議論の本質に迫る鍵であると考えました。

「価値の選択と評価」

スティーブンソンの「価値の選択と評価」に関する考え方も、彼の思想の特徴的な側面です。彼は、倫理的な価値や選択がどのように形成されるかを探求しました。

彼の理論では、倫理的価値の選択が個人の自由と社会的責任にどのように結びつくかについて議論されます。

スティーブンソンは、価値の選択が個人の信念や社会的背景に依存し、その評価が個々の経験と相互作用によって決まると考えました。

教育者としての影響

スティーブンソンは、哲学者としての業績だけでなく、教育者としても大きな影響を与えました。

彼は、ハーバード大学やイェール大学などで教鞭を執り、学生たちに倫理学の理論と実践の重要性を教えました。

彼の授業は、倫理的な理論を現実の問題解決に応用することに焦点を当て、学生たちに哲学的な思考を深める機会を提供しました。

彼の教育的アプローチは、多くの学生に影響を与え、倫理学の実践的な側面に対する理解を深める手助けとなりました。

哲学的対話と批評

スティーブンソンの思想は、その革新性と相対主義的な立場ゆえに、賛否が分かれることもありました。

彼の倫理的相対主義は、道徳的普遍主義を支持する立場との対立を生むことがありました。

一部の批評家は、彼の相対主義が倫理的な基準の共通性を無視していると指摘しました。

しかし、スティーブンソンはその理論を発展させるために批評を受け入れ、倫理的対話を促進しました。

彼の対話と批評を通じて、彼の理論はより明確になり、倫理学の議論に新たな視点を提供しました。

チャールズ・スティーブンソンの思想は、倫理的相対主義と価値理論の分野での革新をもたらし、現代の倫理学における重要な視点を提供しています。

彼のアプローチは、倫理的判断が単なる理論的な議論にとどまらず、実社会での問題解決にどのように機能するかについての深い洞察をもたらしました。

エピソード

チャールズ・スティーブンソン(1908年6月27日 – 1979年3月14日)は、倫理学と価値理論に関する独特な視点で知られた哲学者ですが、その生涯には興味深い逸話がいくつかあります。

彼の個性や学問的貢献に関するこれらのエピソードは、彼の思想や人物像をより深く理解する手助けとなります。

1. 倫理的相対主義の導入

スティーブンソンが「倫理的相対主義」を提唱した背景には、彼自身の学問的探究と興味が深く関わっています。

彼がこの理論を発展させる過程で、特に影響を受けたのは、当時の哲学界における倫理的な絶対主義との対立でした。

彼が教えていた1930年代、倫理的な絶対主義は非常に強い影響力を持っており、彼の相対主義的見解は反響を呼びました。

ある時、スティーブンソンは倫理的相対主義に反対する学生たちと激しい議論を交わしました。

その議論の中で、彼は「倫理的判断は絶対的なものではなく、個人の感情や社会的背景に依存する」という自らの主張を強く押し通しました。

この議論は、彼の理論がいかに確固たるものであったかを示す一例となっています。

2. 学生との対話

スティーブンソンは、教室での教育だけでなく、学生との個別の対話を大切にしました。

彼の講義やセミナーでは、しばしば学生が哲学的な質問や疑問を持ち寄り、彼と直接対話をする機会が設けられていました。

ある学生は、スティーブンソンに対して「倫理的相対主義が実際の社会でどのように機能するのか?」と質問しました。

スティーブンソンは、その学生に対して、自らの理論を現実社会でどう適用するかについて具体的な例を挙げながら説明しました。

彼のこのアプローチは、理論的な議論を実生活に結びつけることで、学生たちに深い理解を促しました。

3. 書斎の特異な習慣

スティーブンソンは、非常に独特な書斎の習慣で知られていました。

彼の書斎には、彼自身の哲学的な著作や重要な論文の他に、数多くの古い文献や哲学書が所狭しと並んでいました。

興味深いことに、彼は一部の本に対して非常に丁寧に注釈をつける習慣があり、その注釈はしばしば彼自身の思想や考えが反映されていました。

ある研究者がスティーブンソンの書斎を訪れた際、その注釈の一つに「この問題は倫理的相対主義の中心的な課題であり、未来の研究に重要な示唆を与える」と記されていたのを発見しました。

このような詳細な注釈は、彼の学問に対する真摯な態度と深い洞察を示しています。

4. 哲学者としてのアイデアの発展

スティーブンソンの哲学的アイデアは、時折急激な変化を見せることがありました。

例えば、彼が「倫理的相対主義」に関する初期の著作を発表した後、彼はその理論をさらに発展させるために、様々な哲学的な意見を取り入れました。

彼の進化的アプローチは、多くの同時代の哲学者たちに影響を与えました。

ある時、彼は「倫理的主張の意味」を改訂する際に、旧版の論点に対して新たな反証を加える形で、さらなる洞察を追求しました。

これにより、彼の理論が時代とともに進化し続ける姿勢が示されました。

5. 一度の講演での奇跡的な直感

スティーブンソンは、ある講演で哲学的な直感を示すことで知られています。

その講演の中で、彼は倫理的相対主義の重要な概念について話していた際、突如として「倫理的選択が実際にはどのように形成されるのか?」という新たな洞察を得たと語りました。

この瞬間は、彼の学問的キャリアにおける重要な転換点となり、その後の研究に大きな影響を与えました。

この逸話は、彼の直感的な洞察と学問への深い探求心を象徴しています。

チャールズ・スティーブンソンの生涯には、彼の思想や学問に深く結びついた逸話が多くあります。

彼の独自のアプローチと洞察力は、倫理学の分野において新たな視点を提供し、今なおその影響を感じさせています。

シモーヌ・ド・ボーヴォワール (1908年1月9日 – 1986年4月14日)

生い立ち・生涯

シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、1908年1月9日、フランスのパリで生まれました。

彼女の父ジョルジュは法律家を志したが、その道を断念し、母フランソワーズは敬虔なカトリック教徒でした。

ボーヴォワールの家族はかつてのブルジョワ階級に属していましたが、父の事業失敗により財産を失い、経済的に困窮した生活を送っていました。

この影響で、ボーヴォワールは幼少期から労働や経済的不安を意識するようになり、自立心を育むきっかけとなります。

両親の対照的な信条に影響を受け、ボーヴォワールはカトリックの信仰と世俗的な知識の狭間で育ちました。

幼少期には一時的に宗教に心を傾けましたが、思春期には無神論に目覚めます。

彼女は聖職者になる道を早い段階で放棄し、代わりに哲学や文学に興味を抱くようになります。

彼女の哲学的探求は、教育を通じてさらに深化していきました。

教育と哲学への目覚め

ボーヴォワールは、優れた教育を受け、1925年にソルボンヌ大学に入学しました。

彼女は特に哲学に興味を示し、ここで存在主義に基づいた思想が形作られるきっかけを得ます。

1929年、彼女はソルボンヌ大学で哲学の学位を取得し、その年、将来のパートナーであり、存在主義哲学の中心人物であるジャン=ポール・サルトルと出会います。

彼らの関係は単なる恋愛に留まらず、思想的にも深い影響を与え合うものでした。

ボーヴォワールは、哲学的・政治的な考え方においてサルトルと共通の認識を持っていましたが、彼女は独自の視点も持っており、特に女性の視点からの哲学に力を入れました。

この時期、彼女の女性観や性差に対する意識が芽生え、後の著作『第二の性』(1949年)へと繋がるアイデアが形成されていきます。

作家としての活動

ボーヴォワールは、哲学者であると同時に小説家としても成功を収めました。

1937年に彼女は初の小説『招かれた女』を書き上げ、その後も多くのフィクション作品を発表しました。

彼女の作品は、女性の視点や社会的制約に対する批判をテーマにしており、哲学的な探求と結びついています。

特に1949年に出版された『第二の性』は、彼女の代表作であり、フェミニズム運動に大きな影響を与えました。

この著作で彼女は、女性が歴史的・文化的にどのように「他者」として扱われてきたかを論じました。

この作品は、フェミニズム思想の基盤を築き、多くの言語に翻訳されましたが、出版当時は物議を醸し、特にカトリック教会から強い反発を受けました。

それにもかかわらず、この本はボーヴォワールの思想を国際的に広め、彼女を20世紀の重要な思想家の一人として確立させました。

戦後フランスにおける政治活動

第二次世界大戦中、ボーヴォワールはフランスでレジスタンス活動に従事し、ナチス占領下での知識人としての立場を維持しました。

戦後、彼女とサルトルは左翼の思想家として、フランスの政治・社会運動に積極的に関わりました。

彼女は特にアルジェリア独立戦争やベトナム戦争に対する反戦活動に従事し、平和運動の重要な声となりました。

1954年には、彼女の自伝的作品『少女時代』(Mémoires d’une jeune fille rangée)が出版され、彼女の若い頃の経験や思想の形成過程が描かれています。

この作品では、彼女がいかにして家族や宗教の制約から解放され、独自の人生観を築いたかが詳細に綴られています。

これに続く自伝作品『老後』(1970年) では、老いと向き合う女性の視点からの深い考察が展開され、彼女の執筆活動は最晩年まで続きました。

晩年とその影響

ボーヴォワールは1986年4月14日にパリで亡くなりましたが、彼女の影響はその後も広がり続けました。

彼女の著作は、フェミニズム運動だけでなく、存在主義哲学や文学にも大きな影響を与え続けています。

ボーヴォワールは、自身が「他者」として扱われることを拒否し、常に自立した思想家であり続けた人物です。

ボーヴォワールの墓はモンパルナス墓地にあり、ジャン=ポール・サルトルの隣に埋葬されています。

彼女の遺産は、現代の哲学とフェミニズムの重要な基盤となり、今も多くの人々に読まれ、議論されています。

哲学・思想

シモーヌ・ド・ボーヴォワールは20世紀を代表する存在主義の哲学者であり、フェミニズム思想の先駆者としても知られています。

彼女は、1908年1月9日にフランス・パリで生まれ、1986年4月14日にその生涯を閉じました。

彼女の哲学は、ジャン=ポール・サルトルと深く結びついていますが、ボーヴォワール独自の視点、特に女性の存在や自由についての考察が大きな特徴です。

ボーヴォワールの思想は、「実存は本質に先立つ」という存在主義の基礎的な考えを共有しつつも、ジェンダーや女性の役割に関する問題を中心に据えています。

彼女の最も有名な著作『第二の性』(Le Deuxième Sexe、1949年)では、歴史を通じて女性が「他者」として扱われてきたことを詳細に論じ、その理論はフェミニズムの発展において非常に重要な役割を果たしました。

存在主義と自由の概念

ボーヴォワールは、存在主義哲学における「自由」の概念に強く関心を持っていました。

彼女にとって、人間は本質的に自由な存在であり、その自由の行使によって自己を定義し、世界に対して責任を持つべきであるという考え方を提唱しています。

この思想は、ジャン=ポール・サルトルの「人間は自由の刑に処されている」という有名な表現とも通じます。

しかし、ボーヴォワールはサルトルと違い、自由が特定の社会的・歴史的状況に影響されることに特に注目しました。

彼女の著作において、女性がいかにして社会的な制約の中で自由を制限されているかを論じています。

ボーヴォワールにとって、自由とは単なる抽象的な概念ではなく、現実的な条件によって大きく影響されるものです。

例えば、彼女は女性が家庭や社会の伝統的な役割に縛られていることを指摘し、これが女性にとっての「自由」の制限要因であると考えました。

女性が自己決定し、自由を享受するためには、これらの社会的制約から解放される必要があると主張します。

これはボーヴォワールのフェミニズム思想の核となる部分であり、彼女の哲学を理解するうえで非常に重要です。

『第二の性』における女性観

ボーヴォワールの最も有名な著作『第二の性』は、1949年に発表され、すぐに大きな反響を呼びました。

この書物で彼女は、「人は女性に生まれるのではない、女性になるのだ」という有名な言葉で始まり、女性がどのようにして歴史的・文化的に「他者」として位置付けられてきたかを詳細に論じています。

『第二の性』では、ボーヴォワールは生物学的な性別(sex)と社会的・文化的な性(gender)の区別を強調し、女性が常に男性の「他者」として定義され、男性中心の社会に従属してきたことを批判します。

この考え方は、後のジェンダー研究やフェミニズム運動において重要な理論的基盤となりました。

さらに、ボーヴォワールは歴史を通じて女性がどのようにして男性中心の文化や社会の中で自己を見失い、他者の視点に従属してきたのかを解明します。

彼女は、女性の役割が単に生物学的に決まるものではなく、社会的な構造によって強制されてきたものであると論じました。

ボーヴォワールの思想は当時のフランス社会に大きな衝撃を与え、特にカトリック教会からは強い反発を受けましたが、それでも彼女の理論は国際的に広がり、フェミニズム思想の発展に大きく貢献しました。

女性の解放と倫理

ボーヴォワールは、女性が自らの自由を獲得し、社会的・文化的な制約から解放されることが、真の人間解放であると考えました。

彼女は、女性の自立を訴え、伝統的な家族制度や母性に対する批判を展開しました。

女性が「自由に」生きるためには、母親、妻という役割に閉じ込められるのではなく、自らの選択によって人生を切り開くことが必要だと述べています。

ボーヴォワールはこの点において、「倫理」という概念を強調しています。

彼女の倫理学は、他者との関係性における自由の実現を重視し、すべての人が自由を享受できる社会を目指すべきだと主張しています。

この考え方は、単なる個人的な自由の追求を超え、社会的・政治的な変革への道筋を示すものでした。

特に、彼女は女性の解放が社会全体の変革に不可欠であると考え、女性が自己の自由を見出すためには、他者の自由も尊重されなければならないと論じました。

この倫理的な視点は、ボーヴォワールの思想の中核を成し、存在主義的な自由の概念を女性解放の文脈で発展させた重要な要素です。

晩年と「老い」の哲学

ボーヴォワールは、晩年には「老い」に関する哲学的探求にも取り組みました。

彼女は1970年に『老い』という著作を発表し、老年期における人間の存在や自由について深く考察しました。

この作品は、老年期における肉体的な変化や社会的な孤立が、いかにして個人の自由を制限し、社会から疎外される要因となるかを描いています。

彼女にとって、老いは単なる個人の問題ではなく、社会全体が直面すべき倫理的な課題であり、社会が老年期の人々をどのように扱うかが問われています。

ボーヴォワールはこの著作を通じて、老いに対する社会的な偏見や無関心に警鐘を鳴らし、全ての人が尊厳を持って生きる権利を擁護しました。

ボーヴォワールの影響と遺産

シモーヌ・ド・ボーヴォワールの思想は、フェミニズムだけでなく、倫理学や存在主義、老年学にまで影響を与えました。

彼女の著作は、今もなお多くの学問分野で参照されており、彼女の考え方は現代社会においても色褪せることなく、特にジェンダー平等や女性の権利に関する議論において重要な役割を果たしています。

ボーヴォワールは、その生涯を通じて「自由とは何か」「女性とは何か」という問いに向き合い続け、独自の視点から人間存在の根本的な問題を解明しようとしました。

その哲学は、現代の社会問題と深く結びつき、多くの人々に影響を与え続けています。

特徴

シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、存在主義とフェミニズムの思想を融合させた先駆者として、20世紀の哲学界に独自の位置を築きました。

彼女は、ジャン=ポール・サルトルと並んでフランス実存主義の中心的な存在でありながら、特に女性の生き方や社会的な役割に深い洞察を加え、哲学を通して女性解放運動に大きく寄与しました。

彼女の著作『第二の性』(1949年)は、女性がいかに「他者」として扱われてきたかを論じ、ジェンダーの役割が生物学的な性によるものではなく、社会的に構築されたものであると指摘しています。

彼女の思想の特徴は、個々の存在が自己決定を通じて自由を獲得できるという実存主義の原則に加え、女性の歴史的な抑圧に対する批判的な視点を持っている点です。

社会的な抑圧と自由の関係

ボーヴォワールの哲学における中心的なテーマの一つは「自由」です。

存在主義者として、彼女は人間が自己の自由を選び取る能力を持つと考えましたが、女性の場合、その自由が社会的・文化的な抑圧によって制限されていると論じました。

彼女にとって、自由は単なる個人の問題ではなく、歴史的・社会的な力の影響を受けるものです。

たとえば、彼女は家父長制の社会構造を批判し、女性が家庭内での従属的な役割を強制されることに着目しました。

彼女は、結婚や母性が女性を「自由から引き離す」一因であると述べ、伝統的な女性観からの解放が、真に自由な個として生きるために不可欠だと主張しました。

存在主義における女性の位置

シモーヌ・ド・ボーヴォワールのもう一つの重要な特徴は、存在主義の枠組みの中で女性の位置づけを探求した点です。

ジャン=ポール・サルトルやマルティン・ハイデガーの存在主義においては、個人の自由や選択の重要性が強調されますが、ボーヴォワールはそこにジェンダーという要素を加えました。

彼女は、男性中心の哲学が女性の経験を無視していることに気づき、これを補完する形で女性の立場から実存主義を再解釈しました。

『第二の性』では、女性が自己を定義するための自由を奪われている現状に対し、従来の存在主義が十分に応えていないことを指摘し、女性自身が主体となり、自らの人生を選び取ることの重要性を強調しています。

女性解放運動への影響

シモーヌ・ド・ボーヴォワールのもう一つの特徴は、フェミニズムの思想に与えた強い影響力です。

彼女の哲学的著作は、単なる理論にとどまらず、現実の社会変革を促すものでした。

特に1960年代から1970年代にかけての第二波フェミニズム運動において、彼女の思想は大きな影響を与えました。

『第二の性』の発表から数十年後、この著作は女性解放運動の重要な理論的支柱となり、女性たちが自らの権利や自由を主張する際の指針となりました。

ボーヴォワールが提唱した「人は女性に生まれるのではない、女性になるのだ」というフレーズは、ジェンダーが社会的に構築されるものであるという理解を広め、多くのフェミニストに支持されました。

彼女の影響は哲学にとどまらず、社会的・政治的な領域にも広がり、女性の平等な権利を求める運動にとって、不可欠な理論的基盤となりました。

ボーヴォワールと倫理

ボーヴォワールの哲学は、倫理学的な視点からも独自の特徴を持っています。

彼女はサルトルと同様に、人間は「他者」との関係性の中で自己を定義する存在であり、その中で自由が実現されると考えました。

特に、彼女は女性が社会的に他者として扱われる状況を批判し、自由を享受するためには、他者の自由をも尊重する必要があると論じています。

彼女の倫理学は、他者との関わりの中で自由が相互に尊重されるべきだという考え方に基づいています。

つまり、個人の自由は他者の自由を侵害しない範囲でしか成立しない、という相互依存の原則が彼女の思想の基礎にあります。

これは、単なる個人的な自由の追求を超え、社会的な正義や平等に対する要求として具体化されました。

晩年の思想と「老い」

シモーヌ・ド・ボーヴォワールの晩年には、老いに関する哲学的な考察が重要なテーマとなりました。

1970年に発表した『老い』という著作では、老年期における人間の自由や社会的な役割の変化について考察しています。

彼女は、老いがいかにして社会からの疎外や孤立をもたらし、個人の自由が制限されるかを描きました。

ボーヴォワールにとって、老いは人間存在の一部であり、これを避けることはできません。

しかし、社会はしばしば老年期を軽視し、老いた人々を無視したり、彼らの価値を低く見積もります。

彼女のこのテーマへの取り組みは、老いに対する社会的な偏見を取り除き、すべての人々が尊厳を持って生きる権利を擁護するものでした。

シモーヌ・ド・ボーヴォワールの哲学の遺産

シモーヌ・ド・ボーヴォワールの哲学的な特徴を通して、彼女は現代に至るまで多くの学問分野に影響を与え続けています。

特に、女性の社会的役割に対する批判やジェンダーの構造的な問題に対する彼女の洞察は、今日のジェンダー研究やフェミニズム理論においても重要な基盤となっています。

彼女の思想は、個人の自由と責任、そして社会的抑圧からの解放を一貫して追求しており、これらのテーマは現代の人権運動や平等を目指す社会運動においても大きな意義を持っています。

エピソード

シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、1908年にフランス・パリで生まれ、幼い頃から非常に知的好奇心の強い少女でした。

特に父親から「ボーヴォワール家の頭脳」と称賛され、学問の道を歩むように期待されていました。

しかし、彼女の家庭は保守的なカトリックの価値観を大切にしていたため、若いシモーヌにとっては自由な思考を追求することが挑戦でした。

彼女の学問の才能は早くから開花し、特にソルボンヌ大学で哲学を学ぶ際、彼女はすぐに他の学生の中でも頭角を現しました。

1929年、彼女が21歳のとき、シモーヌは哲学の国家試験(アグレガシオン)を受験し、そこで同じく受験していたジャン=ポール・サルトルと出会います。

この試験でボーヴォワールは、当時の哲学分野で最年少の合格者となりました。

サルトルはその時点で最初の試験に不合格になったものの、二度目の受験で合格しました。この競争を通じて、彼らはすぐに強い知的な絆を結び、その後、二人は終生にわたるパートナーシップを築くことになります。

ジャン=ポール・サルトルとの「契約」

シモーヌ・ド・ボーヴォワールとサルトルの関係は、単なる恋愛を超えて哲学的なパートナーシップとしても知られています。

二人は結婚こそしませんでしたが、長年にわたって知的な刺激を与え合い続けました。

彼らは、自由な愛を追求するために「契約」を結んでいました。

その内容は、「お互いの自由を尊重しながら、独立した生活を送ること」でした。

彼らはお互いに対して完全に誠実であり、関係の中で他の愛人を持つことも認め合っていました。

この契約は、彼らの思想にも大きな影響を与えました。ボーヴォワールの思想においては、個人の自由が最も重要な価値観であり、それは愛や友情においても例外ではありません。

この契約により、二人は生涯にわたって互いに知的な刺激を与え続けることができたのです。

「アメリカ日記」とマルグリット・ジュルセナールとの出会い

1947年、シモーヌ・ド・ボーヴォワールは初めてアメリカを訪れました。

この旅は、彼女の『アメリカ日記』という旅行記にまとめられています。

この旅行中、彼女はアメリカ文化や社会について深い洞察を得るだけでなく、フランス文学を愛する人々との出会いも経験しました。

特に有名なのは、作家マルグリット・ジュルセナールとの出会いです。

ジュルセナールはボーヴォワールにとって、新しい知的な刺激を与える存在となりました。

二人は文学や哲学について語り合い、女性作家としての地位を築くための苦労を共有しました。

ジュルセナールとの対話は、ボーヴォワールがさらに国際的な視点で女性の自由を考えるきっかけとなり、その後の思想に影響を与えました。

晩年と友情のエピソード

シモーヌ・ド・ボーヴォワールの晩年は、哲学的な活動にとどまらず、友情にも満ちていました。

特に、彼女とフランスのフェミニスト活動家たちとの関係は、重要な逸話として知られています。

1970年代、第二波フェミニズム運動が活発化する中、ボーヴォワールは多くの若いフェミニストたちに支持されました。

彼女はしばしばフェミニスト集会に参加し、彼女の著作が次世代の女性たちにどのような影響を与えているかを目の当たりにしました。

この時期、ボーヴォワールは若いフェミニストたちとの対話を大切にし、彼女自身も多くを学びました。

特に、彼女は「自分が若い世代に影響を与えるだけでなく、逆に若い女性たちからも新しい視点を受け取ることができた」と語っています。

この交流は、彼女の思想が常に進化し続けたことを示すものです。

最後の日々と「ラ・コンコルド」での生活

1980年、ジャン=ポール・サルトルが亡くなった後、シモーヌ・ド・ボーヴォワールは深い悲しみに包まれました。

それまで二人で過ごしていた時間は、彼女の人生において大きな意味を持っていました。

サルトルの死後、ボーヴォワールは彼が埋葬されているモンパルナス墓地を頻繁に訪れました。

彼女はサルトルの死を受け入れることに時間がかかり、彼の影響がいかに大きかったかを深く感じていました。

晩年、彼女はパリのラ・コンコルド広場近くに住んでいました。

彼女のアパートメントは、当時の知識人やフェミニストたちが集う場所となり、しばしば討論や議論が繰り広げられていました。

1986年に彼女が亡くなる直前まで、この場所で彼女は活動を続け、知的な交流を大切にしていました。

彼女はサルトルの隣に埋葬され、彼らの哲学的なパートナーシップは死後も続いているかのようです。

著作の執筆にまつわる逸話

シモーヌ・ド・ボーヴォワールの執筆活動には、多くの逸話が残されています。

彼女は特に、朝の時間を大切にし、日課としてカフェに通い執筆を続けました。

パリのカフェ「ドゥ・マゴ」は、彼女がサルトルと共に頻繁に訪れた場所として有名で、そこでは多くの議論が行われました。

このカフェでの討論や執筆は、彼女の思想形成に大きな影響を与え、彼女の代表作『第二の性』もここで執筆されたといわれています。

また、彼女は執筆において非常に厳格であり、原稿が完成するまでに何度も推敲を繰り返すことで知られていました。

彼女は自身の表現に対して強いこだわりを持っており、完璧な形で思想を伝えるために妥協を許しませんでした。

ジョン・ラングショー・オースティン(1911年3月26日 – 1960年2月8日)

生い立ち・生涯

幼少期と教育

ジョン・ラングショー・オースティンは、1911年3月26日にイギリスのランカシャー州ランケスターで生まれました。

彼の父、ジェフリー・ラングショー・オースティンは建築士で、母ヘレン・オースティンは文学に造詣が深く、彼の知的好奇心を刺激する環境を提供しました。

幼少期から言語に対する興味が強く、読書と分析的な思考を好む少年として知られていました。

教育面では、オースティンはまずシュロップシャーのシュルーズベリー・スクールに通いました。

この名門校で、彼はクラシック文学や哲学への興味を育み、特にアリストテレスに強く惹かれました。

その後、オースティンはオックスフォード大学のベリオール・カレッジに進学し、そこで古典学と哲学を学びます。

オックスフォード時代、彼はウィトゲンシュタインやG.E.ムーアの影響を受け、分析哲学への関心を深めました。

アカデミックなキャリアの始まり

大学卒業後、オースティンはすぐにオックスフォード大学で教職に就きます。

彼は当初、アリストテレスや古代ギリシャ哲学に関する講義を行っていましたが、徐々に言語哲学に専念するようになりました。

1930年代後半には、オックスフォードの哲学者たちの間で「日常言語学派」として知られる新たな哲学的アプローチが台頭し、オースティンはその中心人物として活躍しました。

彼の研究は、哲学的な議論がしばしば現実の言語使用から乖離していることを批判するものでした。

オースティンは、日常生活における言語の使用がどのように世界を理解するための基盤となっているのかを明らかにしようと試みました。

これにより、彼の名はイギリス哲学界で広く知られるようになり、彼は1945年にオックスフォード大学のフェローに選出されました。

戦時中の活動とその影響

第二次世界大戦が勃発すると、オースティンは軍に志願し、諜報活動に従事することとなりました。

彼はイギリス軍の一員として、1940年代初期にヨーロッパや北アフリカでの戦場に派遣されました。

ここでの経験は、彼の後の哲学に大きな影響を与えました。

特に、軍事作戦における正確な情報の伝達や指示がどれほど重要であるかを目の当たりにしたことで、言語の使用に対する彼の理解が一層深まりました。

この戦争経験は、オースティンの言語哲学における「言語行為理論」につながりました。

彼は、人々が言語を通じて行う行為(例えば、命令、約束、質問など)についての研究を進め、これが後に大きな理論的枠組みとなります。

戦後、彼は再びオックスフォード大学に戻り、言語行為の研究を続けました。

言語行為理論の確立と影響

オースティンが最も著名となったのは、彼の「言語行為理論」(Speech Act Theory)の確立です。

この理論は、言語が単なる情報伝達の手段にとどまらず、実際に行為を行うための手段でもあることを強調しました。

たとえば、「約束する」という言葉を発すること自体が、約束という行為を実行することになるのです。

この考え方は、哲学のみならず、言語学や法学など多くの分野で画期的な影響を与えました。

1955年、オースティンはハーバード大学で「How to Do Things with Words」という題名の講義を行い、これが後に彼の代表作となりました。

彼はこの講義で、「発話行為」「行為遂行発話」などの概念を詳細に説明し、言語の役割に新たな視点を提供しました。

彼の分析哲学の方法論は、ウィトゲンシュタインやG.E.ムーアと並び称されるようになります。

晩年と突然の死

オースティンは1960年にわずか48歳で亡くなりますが、その死までの数年間も精力的に研究を続けました。

彼の健康が悪化し始めたのは1959年頃で、最終的に肺がんが原因で1960年2月8日に亡くなりました。

彼の死は哲学界に大きな衝撃を与え、彼の未完の研究や講義が遺作として編纂されることとなりました。

彼の影響は現在でも広く認められており、言語哲学や分析哲学の分野では欠かせない存在として記憶されています。

彼の言語行為理論は、今日に至るまで多くの哲学者や言語学者にインスピレーションを与え続けており、彼の思想は依然として現代の哲学的議論において重要な役割を果たしています。

哲学・思想

ジョン・ラングショー・オースティンは、20世紀の分析哲学の発展に大きく貢献した哲学者であり、その中心的な業績は「言語行為理論」にあります。

彼の哲学は、日常生活における言語の使用に着目し、従来の哲学的議論が抽象的であったのに対し、具体的な言語使用に基づいた分析を試みました。

このアプローチにより、オースティンは、哲学的問題の多くが日常の言語使用から生じていることを明らかにし、言語がどのようにして現実世界と結びついているかを探求しました。

日常言語の哲学

オースティンの哲学的アプローチは、「日常言語学派」の代表的なものとされます。

これは、哲学が一般的に使用される言語の細部を無視する傾向があることに反発し、日常生活で使われる言葉の意味や使用法を徹底的に分析するものです。

この視点は、彼のオックスフォード時代に同僚であったギルバート・ライルや、ウィトゲンシュタインの影響を受けています。

オースティンは、哲学的な混乱の多くが、言葉の誤解や曖昧さから生じると考えていました。

彼は、言葉が「何を意味しているか」ではなく、「どのように使われているか」に注目し、言葉の使用状況を精緻に分析することで、哲学的問題を解消しようとしました。

彼のこのアプローチは、後の言語哲学においても重要な位置を占め続けています。

言語行為理論(Speech Act Theory)

オースティンの最も有名な業績は、彼が1955年にハーバード大学で行った講義「How to Do Things with Words(言葉で行為を行う方法)」に基づく「言語行為理論」です。

この理論は、言語が単に情報を伝達するためのものではなく、実際に行為を行うための手段であることを示しています。

オースティンは、発話が3つのレベルで機能すると説明しました。

それは「発話行為」(Locutionary Act)、「発語内行為」(Illocutionary Act)、そして「発語媒行為」(Perlocutionary Act)です。

- 発話行為

発話行為とは、単に言葉を発する行為そのものを指します。例えば、「明日は雨が降る」という文を発することが発話行為に該当します。 - 発語内行為

発語内行為は、言葉が持つ意図や目的を指します。例えば、「明日は雨が降る」と言うことで、相手に傘を持っていくよう促している場合、この意図が発語内行為に該当します。 - 発語媒行為

発語媒行為は、発言が相手に対してどのような影響を与えるかを指します。たとえば、「明日は雨が降る」と言ったことで、相手が傘を持参することを決定する場合、これは発語媒行為の一例です。

これにより、オースティンは言語の使用が単なる情報の伝達に留まらず、実際に世界に対して影響を与える行為そのものであることを強調しました。

この発見は、言語哲学において画期的なものであり、後にジョン・サールをはじめとする多くの哲学者たちに影響を与えました。

真偽条件の批判

オースティンのもう一つの重要な貢献は、言語の「真偽条件」に対する批判です。

伝統的な哲学では、発言が「真」か「偽」かが重要視されてきました。

しかし、オースティンは、全ての発言が単純に真偽で判断できるわけではないと指摘します。

例えば、「約束する」「命令する」「質問する」などの発話は、真偽の問題ではなく、どのように適切に行われたかが問題になると主張しました。

これにより、オースティンは、従来の真偽二元論を超えて、言語行為が果たす多様な役割を明らかにしました。

彼のこの考え方は、言語の分析をより広範に捉え、言語行為がどのように社会的、文化的な文脈で機能するかを理解するための新しい視点を提供しました。

「言語による現実の構築」という視点

オースティンの哲学の核心には、「言語が現実を構築する」という考え方が存在します。

彼は、発話が単なる言葉のやり取りにとどまらず、それ自体が現実の一部を形成することを指摘しました。

たとえば、結婚式での「あなたを夫とします」といった発言は、単なる情報の伝達ではなく、実際に法的に夫婦として認められる行為そのものです。

この「言語による現実の構築」という視点は、社会的な制度や慣習がどのように言語によって維持され、形成されるかを理解するための手がかりを提供します。

オースティンの考え方は、現代のポストモダン哲学や社会学においても広く影響を与えており、ミシェル・フーコーやジャック・デリダといった哲学者にも共鳴しています。

オースティンの影響と後世への影響

オースティンの哲学的遺産は、特に言語学、法学、社会学の分野で強い影響を残しています。

彼の言語行為理論は、契約法や国際法における法的言語の解釈、さらにはコンピューター科学における人工知能の研究にも応用されています。

また、教育学においても、教室での指導や学習における言語使用に関する研究に貢献しています。

オースティンの影響は、彼の弟子や後継者たちによってさらに広がりました。

特にジョン・サールは、オースティンの言語行為理論をさらに発展させ、「発語行為の分類」を試みるなど、オースティンの業績を基にして新たな哲学的枠組みを構築しました。

結論としての影響の大きさ

ジョン・ラングショー・オースティンは、言語がどのようにして行為を構成し、現実を作り上げるのかという視点を提示したことで、哲学史において重要な位置を占めています。

彼の哲学は単なる抽象的な思索ではなく、実際の言語使用に根ざしたものであり、それゆえに現実社会での応用も広範囲にわたるものとなっています。

特徴

ジョン・ラングショー・オースティン(1911年3月26日 – 1960年2月8日)は、20世紀の言語哲学を代表する哲学者であり、特に「言語行為理論」の創始者として知られています。

彼の哲学的アプローチは、従来の形而上学的な議論から離れ、日常的な言語の使用を分析することに重きを置きました。

この点において、オースティンはウィトゲンシュタインと並び、いわゆる「日常言語学派」の重要な人物とされています。

言語の使い方に対する新しい視点

オースティンの最大の特徴は、言語を単なるコミュニケーション手段としてだけでなく、行為そのものとして捉えた点です。

彼は「言語行為理論」を通じて、言語が何かを記述するだけでなく、実際に行動を引き起こす力を持っていることを指摘しました。

これまでの哲学では、言語は真か偽かという観点から評価されることが多かったのですが、オースティンは言語の機能にはそれ以上のものがあると論じました。

たとえば、「約束する」や「命令する」といった発言は、それ自体が一種の行動であり、何かを成し遂げる手段となります。

オースティンは、このような「行為としての言語」を発話行為、発語内行為、発語媒行為という三つのレベルに分けて詳細に分析しました。

このアプローチは、言葉がどのように現実と結びつき、影響を与えるかを理解するための新たな視点を提供しました。

「言語行為理論」の提唱

1955年、オースティンはハーバード大学で一連の講義を行い、それが後に『How to Do Things with Words(言葉で行為を行う方法)』として出版されました。

この講義は、彼の哲学的な業績の中でも最も影響力のあるものであり、「言語行為理論」の基盤となりました。

彼は、言語がただ情報を伝達するだけではなく、行動を引き起こす力を持っていることを示すため、いくつかの具体的な例を挙げました。

その中でも、「発語内行為」という概念が特に注目されます。

これは、言語が持つ意図や目的を指し、たとえば「約束します」といった発言が、その時点で約束という行為そのものを成立させることを示しています。

このように、言語は単なる言葉のやり取りを超えて、現実に直接影響を及ぼす行為となるのです。

哲学における日常言語の重視

オースティンは、哲学が現実から離れた抽象的な議論に陥ることを避け、日常的な言語使用に根ざした分析を行うべきだと考えました。

彼のこの考え方は、「日常言語学派」の立場に立ち、具体的な言葉の使い方を徹底的に分析するものです。

これは、彼のオックスフォード時代の同僚であったギルバート・ライルやウィトゲンシュタインの影響も強く受けています。

彼が提唱した「普通の言語哲学」では、哲学者が問題とするような疑問やパラドックスが、実は言語の誤解や曖昧さから生じていることが多いとされました。

したがって、言葉がどのように使われているのかを慎重に分析することで、哲学的問題を解消できるとオースティンは考えました。

これにより、彼は日常の言語使用が持つ哲学的な重要性を強調し、抽象的な理論構築を避ける傾向を示しました。

批判的精神と真理概念の再考

オースティンは、従来の哲学における「真理」概念にも批判的でした。

彼は、言葉が常に「真」か「偽」かという二元論的な枠組みで評価されるべきではないと考えました。

たとえば、「私は明日午後3時に会います」といった約束や、「私が命じます」といった命令は、真偽を問う発言ではなく、適切に機能するかどうかが重要です。

オースティンは、こうした発話が持つ役割に焦点を当て、言語の多様な機能を理解するための枠組みを提供しました。

この考え方は、従来の哲学における「真理」や「意味」の問題を再考するきっかけとなり、後の哲学者たちにも大きな影響を与えました。

特にジョン・サールがオースティンの理論を引き継ぎ、さらに精緻化したことで、「言語行為理論」は現代の言語哲学において重要な位置を占めるようになりました。

オースティンの実践的アプローチ

オースティンのもう一つの特徴は、彼の哲学が非常に実践的であった点です。

彼は、抽象的な思索や理論構築よりも、現実の言語使用や具体的な状況に対する分析を重視しました。

これは彼の教育方法にも表れており、学生に対しても具体的な例を使って説明することが多かったと言われています。

例えば、彼の授業では、日常的な会話の中でどのようにして誤解が生じるか、あるいは言語がどのようにして意図せずに問題を引き起こすかについて、実際の言語使用を基に説明していました。

これにより、オースティンの授業は非常に実践的かつ理解しやすいものとなっており、彼の哲学的アプローチが現実世界でどのように機能するかを実感させました。

オースティンの影響と遺産

オースティンの哲学的遺産は、特に言語哲学の分野で強い影響を残しています。

彼の言語行為理論は、法学や社会学、さらには人工知能研究にまで応用されています。

たとえば、法的契約における言語の役割や、コンピュータープログラミングにおける命令文の解釈にもオースティンの理論が影響を与えています。

また、オースティンの「言語による行為」という概念は、現代の社会理論や文化理論にも大きな影響を及ぼしました。

彼の考え方は、社会的な慣習や制度がどのように言語によって形成され、維持されるかを理解するための重要な視点を提供しており、その影響は広範囲にわたります。

結論としての独自性

ジョン・ラングショー・オースティンは、哲学において新たな視点を提供した人物です。

彼の言語に対する実践的なアプローチと、日常的な言語使用に基づいた分析は、哲学の伝統的な枠組みを超えて広く受け入れられました。

彼の哲学は単なる理論ではなく、実際の社会や文化に根ざしたものとして、現代においてもその価値が再認識されています。

エピソード

ジョン・ラングショー・オースティン(1911年3月26日 – 1960年2月8日)は、日常言語哲学を代表する人物であり、彼の鋭い洞察と独特のユーモアで知られていました。

彼の生涯には、哲学的な業績だけでなく、興味深い逸話がいくつか残されています。

オースティンの言語に対する深い洞察は、彼の日常生活や教育活動にも反映されており、そのユニークな視点は多くの人々に影響を与えました。

1. オースティンの鋭い言語分析

オースティンは、日常的な言語使用に細心の注意を払い、どんなに些細な会話でも哲学的な意味を見いだすことができる鋭敏な感覚を持っていました。

その例として、彼がオックスフォードで教鞭をとっていた時代の逸話があります。

ある日、オースティンの講義で、学生が「嘘をつく」という言葉について質問した際、オースティンはこの言葉の使い方に関して驚くほど詳細に説明を始めました。

「嘘をつく」とは単に「真実を述べない」という意味ではなく、故意に他者を誤解させるための行為であることを強調し、その違いを精密に分析しました。

オースティンは、言葉の使い方一つひとつに哲学的な意義があり、それを理解することで日常の言語使用をより深く理解できると考えていました。

2. 第二次世界大戦中の情報分析

オースティンは学者としての活動だけでなく、第二次世界大戦中にはイギリス軍の情報分析に従事しました。

戦時中、彼はドイツ軍の動向を分析する役割を担い、その能力は非常に高く評価されました。

彼の論理的思考と言語の細部へのこだわりが、この分析作業においても発揮されました。

戦後、オースティンは自らの経験を語ることはあまりなく、謙虚に過去を振り返っていましたが、同僚や友人たちは彼の戦時中の貢献を高く評価していました。

また、戦時中の経験が彼の哲学にも影響を与えたと考えられています。

特に、言語の正確さと誤解を避けることの重要性に対する彼の関心は、情報分析の実務経験を通じて強化された可能性があります。

この戦時中の経験に基づく分析的思考は、後に彼の「言語行為理論」にも反映されました。

3. 「猫の皮を剥ぐ」エピソード

オースティンの講義は、しばしばユーモアに満ちており、彼の学生たちには忘れがたい印象を残していました。

その中でも特に有名な逸話の一つが、「猫の皮を剥ぐ」という表現についての分析です。

オースティンはこの日常的なイディオム(慣用句)を取り上げ、学生たちに対してこの表現がどのようにして成立するのか、そしてどのような文脈で使用されるべきかを問いました。

「猫の皮を剥ぐ」というイディオムは、英語で「There’s more than one way to skin a cat(猫の皮を剥ぐ方法は一つではない)」という言い回しに由来しますが、オースティンはこれを哲学的に解釈し、言語が持つ多義性や曖昧さを楽しげに指摘しました。

彼は学生たちに「このようなイディオムが日常会話の中でどのように機能するかを理解することで、私たちは言葉の本質に迫ることができる」と語り、学生たちはその鋭い洞察に驚かされました。

4. ウィトゲンシュタインとの比較

オースティンは同時代の哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインと比較されることがよくありますが、二人は互いに異なるアプローチを取っていました。

ウィトゲンシュタインが言語ゲームという概念を用いて言語の多様性を強調したのに対し、オースティンはより具体的な言語使用の場面に焦点を当てました。

この二人の哲学者は直接的な対話をすることはありませんでしたが、オースティンの学生たちはしばしば二人を比較し、どちらのアプローチがより現実的であるかを議論しました。

オースティンの哲学的なスタンスは、ウィトゲンシュタインの影響を受けている部分もありますが、彼自身の言語に対する独自の視点が非常に強く、特に日常的な発話の詳細な分析に関しては、オースティンの方法論が際立っています。

彼はウィトゲンシュタインの抽象的な哲学に対して、具体的な言語使用に焦点を当てることで、より実践的な哲学を提唱しました。

5. 教育者としてのオースティン

オースティンは、オックスフォード大学で長年教鞭をとり、多くの優れた哲学者たちを育てました。彼の授業は常に挑発的であり、学生たちに深く考えさせる内容でした。

オースティンは授業の中で、学生に対して決して答えを与えず、自ら考えさせるスタイルを取っていました。

このアプローチは、多くの学生たちにとって刺激的であり、彼のクラスはいつも人気がありました。

特に、オースティンの授業では「問いかけ」が重視されていました。

彼は学生に対して簡単に答えを与えることはせず、むしろ彼らに考えさせることを大切にしました。

このような教育スタイルは、学生たちに批判的思考を養わせ、彼らが自分自身で言語の微細な違いに気づく力を育てるものでした。

6. 社交的でユーモアに富んだ人物

オースティンは社交的で、哲学者としての真面目な一面とは対照的に、ユーモアに富んだ人物でもありました。

彼は同僚や友人との会話で、しばしばユーモアを交えながら哲学的な問題を議論しました。

特に、哲学の複雑な問題をシンプルな言葉で説明することに長けており、聞き手を笑わせながら深い洞察を伝える能力がありました。

このため、彼は学生や同僚たちから非常に愛され、尊敬されていました。

彼のウィットに富んだ会話は、哲学的なテーマであっても決して堅苦しいものではなく、聞く人々を引きつける魅力がありました。

彼の教え子たちは、彼のユーモアが単なる笑いを提供するだけでなく、哲学の複雑さを理解しやすくするための手段として機能していたと語っています。

オースティンの遺産

ジョン・ラングショー・オースティンは、短い生涯の中で多くの哲学的業績を残しましたが、彼の人柄や教育者としての逸話もまた、彼の影響力の一部です。

オースティンは、言語哲学の分野においてその独自の視点とユーモアで多くの人々に影響を与え、後世に残る哲学的遺産を築きました。

その鋭い洞察と、実践的な教育スタイルは、彼が生きた時代を超えて今なお語り継がれています。

オースティン 日常言語学派の革新者 その秘密と功績 と影響力

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889年4月26日 – 1951年4月29日)

生い立ち・生涯

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインは、1889年4月26日にオーストリアのウィーンで、裕福な産業家の家庭に生まれました。

彼の父、カール・ウィトゲンシュタインは鉄鋼業界で成功を収めた実業家で、母、レオポルディーネ・カルマイヤーは音楽に深い関心を持つ芸術的な女性でした。

ウィトゲンシュタイン家は、ウィーンの文化的なエリートの一員として広く知られており、家族は多くの音楽家や芸術家と親交がありました。

この家庭環境が、後にルートヴィヒの哲学的思考や感性に大きな影響を与えたと言われています。

ウィトゲンシュタインは幼い頃から知的好奇心が強く、特に数学と機械に興味を持っていました。

彼は家庭教師によって教育を受け、その後ウィーンの実科学校に進学しました。

1908年、ウィトゲンシュタインはベルリン工科大学に入学し、工学を学びましたが、1909年にはさらに航空工学を学ぶためにイギリスのマンチェスターに移り住みました。

彼はここでプロペラの設計に取り組みましたが、数学に対する興味が次第に深まり、数学の基礎に関する問題に取り組むようになりました。

ケンブリッジ大学への進学

数学の基礎に関する興味が高まったウィトゲンシュタインは、1909年に哲学者バートランド・ラッセルの著作に感銘を受け、彼に直接学びたいと考えるようになりました。

1911年、ウィトゲンシュタインはイギリスのケンブリッジ大学を訪れ、ラッセルに師事しました。

ラッセルは最初、ウィトゲンシュタインの哲学的才能を疑問視していましたが、彼の熱意と鋭い洞察力に次第に感銘を受け、彼を優秀な哲学の弟子として認めました。

この時期、ウィトゲンシュタインは哲学的問題に没頭し、特に論理と言語に関する問題に関心を持ちました。

第一次世界大戦と『論理哲学論考』

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ウィトゲンシュタインはオーストリア軍に志願し、前線で戦いました。

この戦争経験は彼の哲学に大きな影響を与えました。

特に、戦場で生死の境に立つ経験を通じて、哲学の目的や人生の意味について深く考えるようになりました。

この時期、ウィトゲンシュタインは自身の最初の主要な哲学的著作である『論理哲学論考(Tractatus Logico-Philosophicus)』の構想を練り上げました。

1922年に出版された『論理哲学論考』は、彼の言語論的アプローチを示す重要な作品です。

この著作の中で、ウィトゲンシュタインは「世界は事実の総体である」という概念や、言語が世界をどのように反映するかについての理論を展開しました。

また、「語りえぬものについては沈黙せねばならない」という有名な命題は、この著作の結論部に含まれています。

ウィトゲンシュタインは、この著作を通じて哲学の問題をすべて解決したと考え、しばらくの間、哲学から距離を置きました。

戦後の転機と第二期の哲学活動

ウィトゲンシュタインは、『論理哲学論考』の出版後、哲学の世界から一時的に離れ、さまざまな職業に就きました。

1920年代にはオーストリアの田舎で小学校の教師として働き、また修道院で庭師としての生活も送っています。

しかし、この時期に彼は哲学への情熱を完全に失ったわけではなく、やがて再びケンブリッジに戻り、哲学に復帰しました。

1930年代にケンブリッジに戻ったウィトゲンシュタインは、前作とは大きく異なる視点で哲学を展開するようになりました。

特に彼は、日常的な言語の使用に焦点を当て、哲学的問題の多くが言語の誤用から生じるという考えに至りました。

この新しい視点は、後の著作『哲学探究(Philosophical Investigations)』に結実しました。

ウィトゲンシュタインはこの著作を執筆するにあたり、ラッセルや他の同時代の哲学者との交流を続けつつも、独自の哲学的アプローチを探求し続けました。

晩年と1951年の死

ウィトゲンシュタインは、1947年にケンブリッジ大学の教授職を辞任し、その後は隠遁生活を送りました。

彼はスカンジナビアやアイルランドで静かな時間を過ごし、哲学的な思索を続けました。

彼の健康状態は次第に悪化し、1951年4月29日、ケンブリッジで癌により亡くなりました。

彼の最期の言葉は「素晴らしい人生だった(It’s been a wonderful life.)」であり、その言葉からは彼の生涯に対する満足感が伝わります。

彼の死後、『哲学探究』が1953年に出版され、これにより彼の第二期の哲学が広く認知されることとなりました。

この著作は、日常言語哲学の礎を築き、20世紀の哲学に大きな影響を与えました。

ウィトゲンシュタインの遺産

ウィトゲンシュタインの哲学は、彼の生涯のさまざまな経験に深く影響されています。

彼は、前半生で論理と数学に基づく厳密な哲学を追求し、後半生ではより実践的で日常的な言語の使用に焦点を当てたユニークな哲学的アプローチを確立しました。

彼の生涯は、哲学の探究と実践が密接に結びついたものであり、その影響は今なお続いています。

哲学・思想

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889年4月26日 – 1951年4月29日)は、20世紀の哲学において重要な影響を与えた哲学者です。

彼の思想は言語の本質とその限界、また現実の理解に関する深い探求から成り立っています。

その影響は、現代哲学や言語学、認知科学など多くの分野に及んでいます。

初期の哲学:『論理哲学論考』

ウィトゲンシュタインの哲学的探求は、1918年から1921年にかけて執筆された『論理哲学論考』(Tractatus Logico-Philosophicus)に凝縮されています。

この著作は、言語と現実の関係を明らかにしようとする試みであり、彼の哲学的思索の出発点となりました。

『論理哲学論考』は、世界を「事実の集合」として捉え、言語がこれらの事実をどのように表現するかを探求しました。

ウィトゲンシュタインは、言語の機能を「命題が現実を描写する」こととし、命題の意味を「その命題が正しいかどうかによって決まる」と主張しました。

彼の有名な言葉「語は世界を描写する」という考え方は、言語と現実の間の関係を明確にするためのものでした。

言語ゲームと意味の使用:『哲学探究』

1929年にウィトゲンシュタインは、彼の哲学的関心を一変させ、新たなアプローチを取り入れました。

これが、1963年に出版された『哲学探究』(Philosophical Investigations)に表れています。

この著作では、彼は「言語ゲーム」という概念を導入し、言語の意味はその使用に依存すると述べました。

ウィトゲンシュタインは、言語がさまざまな社会的な文脈で異なる「ゲーム」として機能すると考えました。

これにより、言語の意味は固定的なものではなく、使用する状況によって変わるとしました。

彼の考えは、意味を固定された定義で捉えるのではなく、実際の言語使用に基づいて理解することの重要性を強調しました。

言語の限界と形而上学的問題

ウィトゲンシュタインは、言語の限界についても深く考察しました。

彼の有名な言葉「語りえぬものについては、沈黙しなければならない」というフレーズは、言語が到達できない領域については議論を避けるべきだという彼の立場を示しています。

これにより、形而上学的な問いや宗教的な問題に対する彼のアプローチは、論理的かつ実践的な枠組みを持ちました。

哲学的影響と後世の評価

ウィトゲンシュタインの思想は、20世紀の哲学に多大な影響を与えました。

彼の言語哲学は、ポスト・モダン哲学や分析哲学、さらには心理学や社会学にまで広がっています。

彼のアプローチは、哲学的問題に対する新たな視点を提供し、言語と現実の関係についての理解を深めるための重要な鍵となりました。

彼の死後、ウィトゲンシュタインの哲学は、批評的かつ深い探求の対象となり続けています。

彼の思想が提示した問題や方法論は、今日でも多くの哲学者や研究者によって議論され続けており、彼の影響は現在の哲学的議論の中心に位置しています。

ウィトゲンシュタインの哲学は、彼自身の生涯と同様に複雑で奥深いものであり、その影響は計り知れません。

彼の言語に対する洞察と、言語を超えた問題に対する考察は、現代の哲学的思索においても重要な位置を占めています。

特徴

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889年4月26日 – 1951年4月29日)は、20世紀の哲学における最も重要な思想家の一人です。

彼の哲学は、言語、論理、認識の関係を探求する上で革命的であり、彼の特徴はその深遠な思索と独特な方法論にあります。

思索の二段階:『論理哲学論考』と『哲学探究』

ウィトゲンシュタインの哲学は、彼の著作の二つの主要な段階に分かれます。

最初の段階は、1918年から1921年にかけて執筆された『論理哲学論考』(Tractatus Logico-Philosophicus)です。

ここで彼は、世界を「事実の集合」として理解し、言語が現実をどのように描写するかを探求しました。

この著作では、論理の構造を通じて世界を理解しようとし、言語の意味を命題の正しさによって決定するという観点を示しました。

後期の段階では、彼の思想は大きく変わり、1963年に出版された『哲学探究』(Philosophical Investigations)にその特徴が表れています。

ここでは、彼は「言語ゲーム」の概念を導入し、言語の意味はその使用状況に依存すると主張しました。

この変化は、言語の固定的な定義から、実際の使用に基づく意味の探求へとシフトする重要な転換点を示しています。

言語と現実の関係

ウィトゲンシュタインの哲学的探求の核心は、言語と現実の関係にあります。

『論理哲学論考』では、彼は言語が世界をどのように映し出すかを論じ、言語と世界の対応関係を明示しようとしました。

彼の有名な命題「語は世界を描写する」は、言語が現実を反映するという彼の基本的な考え方を示しています。

しかし、後期の著作『哲学探究』では、この考え方に大きな変化が見られます。

ウィトゲンシュタインは、言語の意味が文脈や使用によって変わることを強調し、言語は単なる反映ではなく、社会的な実践の中で意味を持つとしました。

彼は言語の「ゲーム」としての側面に注目し、異なる言語ゲームが異なる現実の認識を生み出すと考えました。

哲学的手法:曖昧さとクリアな分析

ウィトゲンシュタインの哲学的手法は、彼の思想の特徴的な側面の一つです。

『論理哲学論考』では、論理的な構造と明晰な命題を通じて哲学的問題を解決しようとしました。

彼は言語の論理的な構造を解明することで、哲学的な混乱を排除し、明確な理解を目指しました。

一方、『哲学探究』では、ウィトゲンシュタインの手法はより柔軟で曖昧です。

彼は具体的な言語の使用例を通じて問題を検討し、言語がどのように意味を生成するかを探りました。

彼の方法論は、言語の複雑な実践に注目し、固定的な理論にとらわれずに現実の使用に基づいた分析を行いました。

哲学と実生活の関わり

ウィトゲンシュタインの思想は、単なる理論的探求にとどまらず、実生活との密接な関わりを持っています。

彼の言語ゲームの概念は、日常的な言語使用や社会的なコミュニケーションに対する洞察を提供します。

彼は哲学が実生活における具体的な問題に対処すべきだと考え、哲学的議論が現実の問題に役立つべきだと信じていました。

彼の実生活における態度や生活様式も、その思想に影響を与えました。

ウィトゲンシュタインは、自身の哲学的な探求に対して非常に厳格であり、その生涯の中で多くの哲学的な変遷を経ました。

彼の哲学は、彼自身の生活や価値観、そして時代背景と深く結びついています。

ウィトゲンシュタインの特徴は、彼の独自の哲学的アプローチや方法論、そして言語と現実に対する深い洞察にあります。

彼の考え方は、哲学の枠を超えて広範な影響を及ぼし、現代の哲学的思索において重要な位置を占めています。

エピソード

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889年4月26日 – 1951年4月29日)は、20世紀の哲学界に多大な影響を与えた一方、その生涯には数々の逸話が残されています。

彼の哲学的な探求心や独特な人柄は、彼自身の著作と同じく、哲学者たちに強い印象を与えました。

以下に、ウィトゲンシュタインにまつわる興味深い逸話を紹介します。

幼少期と教育:驚きの才能

ウィトゲンシュタインの哲学的な才能は、幼少期からすでにその片鱗を見せていました。

彼はオーストリア・ウィーンで生まれ、兄たちと一緒に学びました。

特に数学においては、幼少期から驚異的な才能を発揮していました。彼の数学に対する興味は、その後の哲学的探求に大きな影響を与えました。

彼が15歳の時、父親の勧めでウィーン工科大学に入学し、数学を学び始めました。

その後、彼の数学的な才能は、後に『論理哲学論考』における論理的な構造の理解に大いに貢献しました。

ウィトゲンシュタインの数学への熱意は、彼の哲学的思索に対する基盤となり、その後の哲学的アプローチに影響を与えました。

軍隊と戦争:哲学者の戦場

第一次世界大戦中、ウィトゲンシュタインはオーストリア軍に召集され、戦場に赴きました。

戦争の最中、彼は非常に厳しい状況に置かれながらも、自身の哲学的思索を続けました。

この期間に彼は、『論理哲学論考』の原型となるメモを取り続けました。

興味深いことに、戦場での彼の行動は、後に彼の哲学的な考え方に反映されることになります。

ウィトゲンシュタインは戦争の経験を通じて、言語の限界や現実の理解に対する深い洞察を得たとされています。

また、戦争中に彼が持っていたノートには、彼の哲学的なアイデアや考えが詳細に記録されており、彼の思想の形成過程を知る上で貴重な資料となっています。

「論理哲学論考」の執筆秘話

ウィトゲンシュタインの代表作『論理哲学論考』の執筆には、いくつかの興味深いエピソードがあります

彼はこの著作を、戦争中の厳しい状況の中で書き上げました。あるエピソードによると、彼はノートを持ち歩き、思いついたアイデアをメモするために、非常に小さな文字で書き込んでいたと言われています。

また、ウィトゲンシュタインは自身の著作を非常に厳格に管理しており、『論理哲学論考』の内容についても数多くの修正を行いました。

彼は著作が出版された後も、数年間にわたって内容を見直し、さらなる修正を加え続けました。

この厳密さは、彼の哲学的な考え方がいかに緻密であったかを物語っています。

社会的孤立と哲学的対話

ウィトゲンシュタインは、その独特な人柄から社会的な孤立を経験しました。

彼は哲学の議論において非常に真摯であり、時には非常に直言的な言葉を使うことがありました。

これが原因で、彼は同時代の哲学者たちとの関係が難しくなることもありました。

彼の独特な性格と哲学的な思考は、多くの逸話を生む原因となりました。

あるエピソードによると、ウィトゲンシュタインは友人との会話の中で、自身の思想に対する強い信念を持っており、時には非常に激しい議論を繰り広げたと言われています。

このような対話は、彼の哲学的な考え方をさらに深める一因となったことでしょう。

教育者としてのエピソード

ウィトゲンシュタインは、哲学者としてだけでなく、教育者としてもユニークな一面を持っていました。

彼は一時期、ウィーン大学で教鞭をとり、その講義は非常に独自のスタイルで知られていました。

彼の授業では、学生たちが積極的に参加し、疑問を投げかけることが奨励されました。

ある学生によると、ウィトゲンシュタインは非常に熱心に授業を行い、学生たちに対して直接的で、時には挑戦的な質問を投げかけることが多かったと言います。

彼の教育スタイルは、哲学的な思索を深めるための刺激となり、学生たちにとっても印象深いものであったとされています。

ウィトゲンシュタインの生涯には、哲学的な探求に関する数々の逸話が残されており、彼の思想と同じく、その人柄や生き様にも深い興味を引きます。

彼の哲学的な業績や個性的な人生は、今なお多くの人々に影響を与え続けています。

ウィトゲンシュタイン 言語ゲーム入門! その言語哲学の業績と影響

アラン・チューリング(1912年6月23日 – 1954年6月7日)

生い立ち・生涯

幼少期と教育

アラン・チューリング(1912年6月23日 – 1954年6月7日)は、イギリス・ロンドンで生まれました。

彼の両親は、当時イギリス領インドに勤務していた公務員であり、チューリングはイギリスで育つことになります。

彼の両親は、チューリングが幼い頃から知的な教育を重視し、特に数学と科学に対する強い関心を抱かせました。

チューリングは、イギリスの著名な学校であるシャーウッド校(Sherborne School)に通い、そこで数学や科学に興味を持ち始めました。

彼の数学的才能は早くから顕著で、同校ではその才能が認められ、特に数学の問題を解くことに優れた能力を示しました。

1931年には、ケンブリッジ大学のキングス・カレッジに進学し、数学を学びました。

彼の数学的な才能は、この時期にさらに磨かれました。

ケンブリッジ大学とチューリングマシン

ケンブリッジ大学では、チューリングはアラン・マーチン(Alan Martin)と呼ばれる数学者に影響を受け、数学や論理学に関する基礎的な知識を深めました。

1936年には、彼は「計算可能数について」と題した論文を発表し、ここで提唱した「チューリングマシン」の概念が後の計算機科学に革命をもたらしました。

チューリングマシンは、任意の計算問題を解くための理論的なモデルであり、計算可能性の理論における基本的な枠組みとなります。

第二次世界大戦と暗号解読

1939年、第二次世界大戦が勃発し、チューリングはイギリス政府の暗号解読機関であるブレッチリー・パーク(Bletchley Park)に勤務しました。

彼は、ナチス・ドイツの暗号通信を解読するための中心的な役割を果たしました。

特に、ドイツの「エニグマ」暗号機の解読において、チューリングの貢献は決定的でした。

チューリングは、エニグマの解読に必要な計算機「ボンベ」( Bombe)を設計し、これにより暗号解読の速度を大幅に向上させました。

彼の業績は、連合軍の戦争勝利に大いに貢献し、後に「現代コンピュータの父」と称されるようになります。

戦後の業績とコンピュータ科学の発展

戦後、チューリングはコンピュータ科学の分野でさらに多くの業績を上げました。

彼は、1945年に設計した「ACE」(Automatic Computing Engine)というコンピュータの設計に関わり、これがイギリス初のプログラム可能な電子コンピュータとなりました。

彼の業績は、コンピュータの設計とプログラミングの基本的な理論に大きな影響を与えました。

また、チューリングは人工知能(AI)に関する初期の考察も行い、「チューリングテスト」と呼ばれる、機械が人間と同等の知能を持つかどうかを測るためのテストを提唱しました。

このテストは、人工知能の分野における重要な基準となり、今でも広く参照されています。

逮捕とその後の人生

チューリングの業績にもかかわらず、彼の生涯は不幸な結末を迎えました。

1952年、チューリングは同性愛者であったため、イギリスの法律によって「公然わいせつ罪」で起訴されました。

この事件は彼のキャリアに大きな影響を及ぼし、彼は有罪判決を受け、ホルモン治療を強制されました。この治療は彼の身体と精神に深刻な影響を与えました。

1954年6月7日、チューリングは自宅で青酸カリ中毒により亡くなりました。

彼の死は自殺とされましたが、その背景には当時の社会の偏見と法律による圧力が影響していたと考えられています。

アラン・チューリングの生涯は、彼の卓越した業績と同時に、社会的な偏見と戦った困難な時期を反映しています。

彼の影響力は、コンピュータ科学や人工知能の分野において今日もなお強く、彼の名前は歴史に刻まれています。

哲学・思想

アラン・チューリング(1912年6月23日 – 1954年6月7日)は、数学者としてだけでなく、哲学や思想の領域においても重要な貢献を果たしました。

彼の業績は主に計算機科学や人工知能に関連していますが、彼の考え方は哲学的な問題にも深く関わっていました。

ここでは、チューリングの哲学的な思想を掘り下げ、その影響力を探ります。

チューリングマシンと計算可能性

チューリングの哲学的な探求は、彼の「チューリングマシン」によって象徴されます。

1936年に発表された論文『計算可能数について』では、計算の理論的な枠組みを提供し、計算可能性の概念を定義しました。

チューリングマシンは、任意の計算を模倣できる理論上の機械であり、計算の限界を探求するためのモデルです。

この理論は、計算可能性とその限界についての理解を深め、今日のコンピュータ科学の基礎を築きました。

チューリングマシンの重要性は、プログラム可能なコンピュータの設計や、アルゴリズムの理論における根本的な役割にあります。

彼のアイデアは、計算可能な問題の範囲を明確にし、計算理論の発展に多大な影響を与えました。

これにより、コンピュータ科学の発展において、彼の思想がいかに根源的であるかが示されています。

チューリングテストと人工知能

チューリングの哲学的な思想は、人工知能(AI)に関する彼の見解にも反映されています。

1950年に発表された論文『計算機と知性』において、チューリングは「機械は思考できるか?」という問題を提起し、これを「チューリングテスト」として知られる方法で検討しました。

このテストは、機械が人間と同じレベルの知能を持つかどうかを測るためのもので、機械と人間との対話を通じて、機械の知能を評価します。

チューリングテストの哲学的な意義は、知能の本質に関する深い問いを含んでいる点にあります。

チューリングは、知能を単なる思考の結果としてではなく、行動や反応として評価することを提案しました。

この考え方は、AIの評価や認識の枠組みを提供し、機械と人間の知能の違いを考える上での重要な指針となっています。

計算可能性と倫理的な問題

チューリングの思想は、計算可能性だけでなく、倫理的な問題にも関わっています。

彼の業績は、計算と論理の枠組みを超えて、人間の思考や行動に関する問題にも影響を与えました。

例えば、チューリングの仕事は、機械がどの程度まで人間の思考を模倣できるかという問いに関する倫理的な議論を呼び起こしました。

また、チューリングの生涯における個人的な経験—特に彼が同性愛者であったために直面した社会的な偏見—は、彼の思想に影響を与えた可能性があります。

彼の業績に対する理解は、単に理論的な貢献だけでなく、彼が直面した社会的な問題や倫理的な考察も含まれていると考えられます。

チューリングの影響と後世への遺産

チューリングの哲学的な思想は、彼の死後も広く評価されています。

彼の計算理論や人工知能に関する見解は、現代の情報技術やAIの分野において重要な基盤を提供しています。

彼の業績は、コンピュータ科学の発展だけでなく、哲学的な問いについての理解を深めるための貴重な資料となっています。

また、チューリングの考え方は、計算可能性や人工知能に関する研究において、倫理的な考察や社会的な影響を考える上での出発点となっています。

彼の哲学的な探求は、技術の進歩と人間の価値観との関係について考える上で、依然として重要な指針となっています。

アラン・チューリングの哲学と思想は、計算機科学や人工知能の領域だけでなく、広範な哲学的な問いに関する深い洞察を提供しています。

彼の業績と考え方は、今日でも多くの研究者や技術者に影響を与え続けており、彼の遺産は今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。

特徴

卓越した数学的才能

アラン・チューリング(1912年6月23日 – 1954年6月7日)は、その数学的な才能によって20世紀の科学界に名を刻んでいます。

彼の数学的な貢献は、計算機科学だけでなく、論理学や暗号解読の分野にも広がっています。

1936年に発表した論文『計算可能数について』における「チューリングマシン」の概念は、計算の理論的な枠組みを提供し、計算可能性の基礎を築きました。

この論文で示された理論は、今日のコンピュータ科学の根幹を成しており、彼の数学的な直観と論理的な厳密さを反映しています。

暗号解読の天才

第二次世界大戦中、チューリングはイギリスの暗号解読機関であるブレッチリー・パークで重要な役割を果たしました。

彼はナチス・ドイツの暗号通信「エニグマ」の解読に関与し、その成果は戦争の勝利に貢献しました。

チューリングは「ボンベ」と呼ばれる機械を設計し、エニグマの複雑な暗号を解くための計算速度を飛躍的に向上させました。

彼のこの業績は、彼の数学的な才能だけでなく、問題解決能力と創造力の結晶でもあります。

計算機科学の先駆者

戦後、チューリングはコンピュータ科学の分野でさらなる革新をもたらしました。

1945年に発表した「ACE」(Automatic Computing Engine)の設計は、初期のコンピュータ設計における重要なステップとなりました。

ACEは、プログラム可能なコンピュータの概念を実現し、コンピュータの設計とプログラミングに関する理論を発展させました。

チューリングのアイデアは、今日のコンピュータ技術の基盤を形成しており、彼の先見の明と技術的な洞察力が光ります。

人工知能の先駆者

チューリングはまた、人工知能(AI)の分野にも先駆的な貢献をしました。

1950年に発表された論文『計算機と知性』では、機械が知能を持つかどうかを評価するための「チューリングテスト」を提案しました。

このテストは、機械と人間との対話を通じて知能を測定する方法であり、AIの研究における重要な基準となっています。

チューリングの考え方は、機械の知能に関する哲学的な議論を引き起こし、今日のAI技術の発展にも大きな影響を与えています。

知的好奇心と独自性

チューリングの特徴の一つは、彼の知的好奇心と独自性です。

彼の仕事は、単なる数学的な問題解決に留まらず、幅広い領域にわたる興味と探求心を示しています。

彼は、哲学、論理学、計算機科学といった異なる分野を融合させ、各領域の知識を活用して新しい概念を生み出しました。

この独自のアプローチは、彼の業績に独特の深みと広がりをもたらしています。

社会的な影響と評価

チューリングの業績は、彼の死後も高く評価されています。

彼の研究は、コンピュータ科学や人工知能の分野での進展に寄与しており、彼の名前はこれらの分野の基本的な概念と結びついています。

また、チューリングの生涯における困難—特に同性愛者であったことによる社会的な偏見—は、彼の業績が単なる学問的な貢献にとどまらず、社会的な影響をも持っていたことを示しています。

彼の業績と彼自身の人生は、技術的な革新と社会的な変革の象徴として、今日でも多くの人々に影響を与え続けています。

アラン・チューリングの特徴は、彼の数学的な才能、暗号解読の天才、計算機科学と人工知能の先駆者としての業績、そして知的好奇心と独自性にあります。

彼の影響力は、科学技術だけでなく、社会的な変革においても大きな足跡を残しており、彼の名は今後も長く記憶され続けるでしょう。

エピソード

童話のような少年時代

アラン・チューリングは1912年6月23日、イギリスのロンドンで生まれました。

彼の少年時代には、すでにその異才が表れていました。家族の記録によると、チューリングは5歳の時に、近所の人々に「どうして空は青いのか」を説明し始めたそうです。

この好奇心と探求心は、彼の人生の全ての分野で顕著に見られました。

特に彼の数学的な直感と問題解決能力は、非常に若いころから既に現れていたのです。

大学時代の奇抜な試験対策

ケンブリッジ大学で数学を学んでいたチューリングは、その独特な学び方でも知られています。

彼は、1931年にケンブリッジで開催された数学の試験において、通常の試験方法とは異なる方法を採用しました。

彼は数学の問題を解くために、普段から使っていた「言葉の数式」を用いて解答を記述しました。

これが功を奏し、試験官たちを驚かせることになりました。

チューリングのこのアプローチは、彼の独創性と理論への深い理解を示しており、彼の学問に対する姿勢を象徴しています。

第二次世界大戦中の「エニグマ」解読

第二次世界大戦中、チューリングはイギリスのブレッチリー・パークでナチス・ドイツの暗号「エニグマ」を解読する任務に従事しました。

彼が設計した「ボンベ」と呼ばれる機械は、エニグマの暗号を解読するための画期的なツールでした。

その性能は当時の最新技術を凌駕し、暗号解読における革命的な進歩をもたらしました。

興味深いことに、チューリングはこの機械を設計する際に、数学的なアプローチに加えて、自らの直観と創造力を駆使しました。

この「ボンベ」の成功は、戦争の勝利に貢献しただけでなく、彼の思考の独自性を示す逸話となっています。

初期のコンピュータ開発と奇妙なエピソード

戦後、チューリングはコンピュータの設計にも取り組みました。

彼が設計した「ACE」(Automatic Computing Engine)は、プログラム可能なコンピュータの初期のモデルとして知られています。

しかし、彼のコンピュータ開発にまつわる逸話も興味深いものです。

チューリングは、ACEの設計過程で多くの実験を行いましたが、その中で一度、設計図を夜中に燃やしてしまうというハプニングがありました。

彼はこの失敗を受けて、設計の再確認と改良に全力を注ぎ、結果的にACEの成功に繋がりました。このエピソードは、彼の計画性と決断力を示す一例です。

人工知能と哲学的な疑問

1950年に発表された論文『計算機と知性』では、チューリングは「チューリングテスト」を提案しました。

このテストは、機械が人間のように知能を持つかどうかを評価するための方法です。

チューリングはこのテストを提案する際、仮想の対話相手として「エイミー」という名前の機械を設定し、彼女がどのように反応するかを詳しく考察しました。

興味深いことに、チューリングはこのテストを通じて、機械と人間の知能の違いについて深い哲学的な問いを提示しました。

この考え方は、後に人工知能の研究において重要な議論を引き起こすことになります。

彼の個人的な困難と勇気

チューリングの生涯には、彼が直面した社会的な困難も含まれています。

彼は同性愛者であったため、当時のイギリス社会では偏見や差別に苦しみました。

1952年には同性愛が違法だったため、彼は有罪判決を受け、化学的な去勢処置を強制されました。

この困難な状況に対して、チューリングは毅然とした態度で立ち向かい、その知的な業績を残しました。

彼の苦境とそれに対する勇気は、彼の生涯をより一層意義深いものにしています。

アラン・チューリングの逸話は、彼の数学的な才能や暗号解読の天才性、コンピュータの設計における独創性、人工知能に関する哲学的な考察、そして個人的な困難への対処に至るまで、彼の多面的な特徴を浮き彫りにしています。

彼の人生と業績は、単なる科学技術の範疇にとどまらず、人間の知的冒険とその苦悩を映し出しています。

コメント