西洋哲学史の流れとは?古代から現代まで、わかりやすく解説します!22

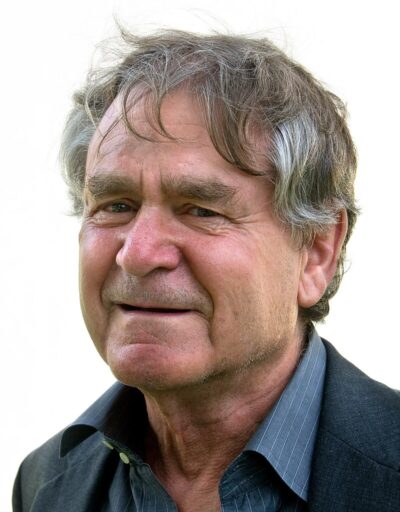

ユルゲン・ハーバーマス(1929年6月18日 - )

生い立ち・生涯

ユルゲン・ハーバーマスは、1929年6月18日にドイツのデュッセルドルフ近郊のゴマースバッハに生まれました。

彼の家族はプロテスタントの家庭で、父親は産業関連の管理職として働いていました。

ハーバーマスの幼少期は、まさにナチス政権下のドイツが激動していた時期と重なります。

この時期の経験が、後のハーバーマスの思想形成に大きな影響を与えたと言われています。

幼少期と学問への目覚め

ハーバーマスは、幼少期に口唇裂(うさぎ口)という先天的な障害を持って生まれました。

この障害により、彼は社会生活において孤立を感じることが多く、これが彼のコミュニケーションに対する強い関心を生み出す一因となりました。

第二次世界大戦中、彼はナチス青年団に参加させられた経験があり、これが彼の政治意識の目覚めにつながりました。

ハーバーマスは、若い頃から哲学と文学に強い興味を抱き、特にドイツの哲学者カール・ヤスパースやマルティン・ハイデッガーの影響を受けました。

1949年、戦後の混乱がまだ残る中、ボン大学に入学し、哲学、歴史、心理学を学び始めました。

その後、ゲッティンゲン大学とチューリッヒ大学にも短期間在籍し、1954年にボン大学で博士号を取得しました。

研究者としての出発

ハーバーマスの学問的キャリアが本格的にスタートしたのは、1956年、フランクフルト社会研究所に参加してからです。

この時期、彼はマックス・ホルクハイマーやテオドール・アドルノといったフランクフルト学派の重要人物と親交を深め、その影響を強く受けました。

特に、アドルノからは批判理論や社会哲学の基本的な枠組みを学びました。

1962年、ハーバーマスは『公共性の構造転換』という重要な著作を発表します。

この本では、17世紀から19世紀にかけてヨーロッパで形成された「公共圏」の概念を探求し、市民が自由に討論し合う場がいかにして形成され、そして崩壊していったかを分析しています。

この研究により、ハーバーマスは知識人としての地位を確立し、フランクフルト学派の次世代のリーダーとしての役割を果たすことになります。

フランクフルト学派との関係と転機

1960年代後半、ハーバーマスはフランクフルト学派の内部で次第にアドルノやホルクハイマーと距離を置くようになります。

彼らが抱く過度に悲観的な社会観に対し、ハーバーマスはより楽観的な立場を取り、民主主義とコミュニケーションの可能性を強調しました。

この立場の違いが決定的になったのが1968年の学生運動です。

ハーバーマスは当初、学生運動に共感を示していましたが、運動が過激化するにつれて、暴力的な手段を否定し、理性的な対話の重要性を強調しました。

この一連の出来事は、彼の思想に大きな転機をもたらしました。

コミュニケーション理論の展開

1970年代に入ると、ハーバーマスはコミュニケーションに基づく社会理論を展開し始めます。

彼の代表的な著作『コミュニケーション的行為の理論』(1981年)は、彼の思想を総合的に表現したものとして知られています。

この中で、ハーバーマスは人々が自由で平等な対話を通じて合意に達する「理想的な会話状況」を提唱しました。

この理論は、哲学や社会科学だけでなく、法学、政治学、教育学といった幅広い分野に影響を与えました。

政治活動と欧州統合への関与

1980年代、ハーバーマスは哲学者としてだけでなく、社会的・政治的な論客としても活躍しました。

彼はドイツ国内だけでなく、欧州全体における民主主義の発展と欧州統合の重要性を訴えました。

特に、1990年代の冷戦終結後のドイツ再統一に対する彼の姿勢は注目を集めました。

ハーバーマスは、再統一がドイツ国内のナショナリズムを再燃させる可能性を警戒し、欧州全体の統合が平和と安定をもたらす道だと主張しました。

2000年代以降の活動

21世紀に入っても、ハーバーマスは社会批評と学問研究を続けています。

彼はグローバリゼーション、移民問題、テクノロジーの進化といった現代の課題に対しても積極的に発言し、デジタル時代における公共圏の変容についても論じています。

特に、2001年の9.11同時多発テロや、2008年の世界金融危機といった出来事を受けて、現代社会の脆弱さと民主主義の課題に対する洞察を深めています。

ユルゲン・ハーバーマスは、90歳を超えてなお活発に活動しており、哲学界におけるその影響力は今も健在です。

彼の思想は、コミュニケーションと公共性、民主主義と社会正義といった現代社会における重要なテーマを問い続けています。

哲学・思想

ユルゲン・ハーバーマスは、20世紀後半から21世紀にかけての社会哲学や政治哲学において、最も重要な思想家の一人として知られています。

彼の哲学の中心には、「コミュニケーション」を基盤とした理論があり、現代社会の民主主義の基盤を再構築しようと試みました。

彼の思想は、批判理論や社会理論、公共性の概念に根ざし、近代的な社会の問題に対する新しい視座を提供しています。

批判理論とフランクフルト学派からの影響

ハーバーマスの哲学は、いわゆる「フランクフルト学派」の批判理論に深く根ざしています。

フランクフルト学派は、1920年代にドイツのフランクフルト社会研究所を拠点に展開された一連の思想であり、特にマルクス主義とフロイト派の精神分析を基盤とした社会批判が特徴です。

マックス・ホルクハイマーやテオドール・アドルノといった先輩思想家たちの影響を受けながら、ハーバーマスは独自の哲学を発展させました。

しかし、ハーバーマスはフランクフルト学派の先輩たちと異なり、近代社会に対して過度に悲観的な見方を持つことを避けました。

アドルノやホルクハイマーが、啓蒙思想の失敗や文化産業の一元化によって社会が非理性的で抑圧的になっていると見なしていたのに対し、ハーバーマスはむしろ、近代社会においても理性的な対話や民主主義の可能性があると考えたのです。

この違いが、ハーバーマスのコミュニケーション理論や公共性の理論の礎となります。

『公共性の構造転換』と公共圏の概念

ハーバーマスの初期の代表的な著作である『公共性の構造転換』(1962年)は、彼の思想の重要な出発点となります。

この著作では、18世紀のヨーロッパにおいて市民が自由に討論する「公共圏」の形成過程と、その後の「構造転換」について分析しています。

ハーバーマスによれば、近代以前の封建社会では権力者が一方的に情報を発信するだけであり、公共的な討論の場は存在しませんでした。

しかし、近代に入ると市民社会が発展し、新聞やサロンなどを通じて、自由な討論と理性的な意思決定が可能な「公共圏」が生まれました。

しかし、20世紀に入り、メディアが巨大企業によって統制されるようになると、公共圏は次第に形骸化し、市民が自らの意見を自由に交換できる場は縮小してしまいます。

ハーバーマスは、これを「公共性の構造転換」と呼び、現代社会において公共性を取り戻すためには、自由で平等なコミュニケーションが不可欠であると主張しました。

コミュニケーション的行為の理論

ハーバーマスの哲学の核心にあるのが、「コミュニケーション的行為の理論」です。

1981年に発表された大著『コミュニケーション的行為の理論』は、彼の最も重要な著作の一つとされ、この理論を基盤に彼は民主主義社会の理論的基盤を築こうと試みました。

ハーバーマスは、人間の社会的行為を大きく二つに分類します。

一つは「目的合理的行為」であり、これは個人が自分の目的を達成するために他者を手段として扱う行為です。

他方、「コミュニケーション的行為」は、他者との対話を通じて合意を形成することを目的とする行為です。

ハーバーマスは、民主主義的な社会が成り立つためには、後者の「コミュニケーション的行為」が必要であり、人々が自由で平等な対話を通じて合意に達する「理想的な会話状況」を目指すべきだとしました。

この「理想的な会話状況」では、すべての参加者が平等に発言でき、隠された意図や権力の介入がないことが前提となります。

ハーバーマスは、このような対話が可能な社会こそが真の民主主義社会であり、権力や市場の論理によって歪められた現代社会においては、この理想を取り戻すことが重要だと考えました。

理性と民主主義

ハーバーマスの哲学のもう一つの重要な要素は、「理性」に対する彼の信念です。

彼は、啓蒙主義が提唱した理性の力を信じ、理性的な議論こそが社会の基盤であるべきだと考えました。

フランクフルト学派の多くが啓蒙思想に対して批判的であったのに対し、ハーバーマスは理性的な対話が社会の進歩を促進すると主張しました。

彼の「討議的民主主義」の考え方は、まさにこの理性への信頼に基づいています。

討議的民主主義では、国民が単に選挙で代表を選ぶだけでなく、社会全体が日常的に対話を重ね、合意を形成していくプロセスが重要視されます。

このプロセスこそが、真の民主主義社会を作り上げるとハーバーマスは説きました。

現代社会におけるハーバーマスの影響

ハーバーマスの思想は、哲学や社会学だけでなく、政治学や法学、メディア学といった幅広い分野に影響を与えています。

特に、現代のデジタル社会において、彼のコミュニケーション理論はますます重要な意味を持つようになっています。

たとえば、インターネット上での討論やSNSを通じたコミュニケーションは、一見すると市民が自由に意見を交換できる新しい公共圏を提供しているように見えます。

しかし、ハーバーマスの理論を適用すると、インターネット上の討論が理想的な会話状況を満たしていないことが明らかになります。

個々の対話が商業的な利益や政治的なプロパガンダによって操作され、真の合意形成が妨げられているからです。

また、ハーバーマスは、グローバル化や欧州統合にも積極的に関与し、現代の国家間関係においても、理性的な対話が必要だと訴えました。

彼は、単なる経済的な結びつきではなく、国際社会における討議的な民主主義の枠組みを提唱し、EUの発展や国際的な問題解決においてもその理論を応用しようとしました。

終わりなき探求

ユルゲン・ハーバーマスの哲学は、現代社会の複雑な問題に対して、一貫して理性と対話を重視するものでした。

90歳を超えてなお活発に活動を続ける彼は、現代社会の課題に対して批判的な視座を提供し続けており、その影響力は今後も続くことでしょう。

特徴

ユルゲン・ハーバーマスは、現代哲学において多岐にわたる領域で影響を与えてきた哲学者です。

その理論や思想は、単に哲学の枠を超え、社会学、政治学、法学、さらにはメディア研究にまで波及しています。

特に彼の「コミュニケーション的行為理論」や「公共圏」の概念は、現代社会における民主主義のあり方や人間同士の関わり方に対して大きな洞察を与えました。

ハーバーマスの哲学の特徴を理解するためには、彼がどのようにして理性や対話、公共性を中心に据えた思想を展開してきたのかを見ていく必要があります。

コミュニケーション的行為理論

ハーバーマスの哲学の核心にあるのは、1981年に発表された『コミュニケーション的行為の理論』です。

彼の思想の特徴として最も注目すべき点は、社会的な問題や行為を「対話」や「コミュニケーション」の枠組みで分析することにあります。

この理論は、個人が目的を達成するために他者を手段として使う「目的合理的行為」と、互いの合意を形成するために対話を重視する「コミュニケーション的行為」とを区別します。

ハーバーマスは、現代社会において、合理的で自由なコミュニケーションが民主主義の基盤であるべきだと考えました。

特に、政治や法律の分野では、市民が意見を表明し、理性的な議論を通じて合意に至ることが重要であると主張しています。

この理論は、民主主義がただ多数決によって決定されるだけでなく、広範な議論や対話を通じて意思決定が行われるべきだという「討議的民主主義」の概念とも深く結びついています。

特に、現代の複雑化した社会において、異なる価値観や意見を持つ人々がどのようにして共存し、協力し合うかという問題に対して、ハーバーマスの理論は示唆を与えます。

公共圏と民主主義

ハーバーマスのもう一つの重要な特徴は、1962年に発表された『公共性の構造転換』で展開された「公共圏」の概念です。

この著作では、18世紀の市民社会において形成された公共圏の役割を分析し、公共圏が理性的な討論の場として機能することが、民主主義社会において重要であると述べています。

18世紀のヨーロッパでは、市民がカフェやサロンで集まり、政治や社会問題について自由に議論することが日常的に行われていました。

これが「公共圏」と呼ばれるものであり、自由な討論を通じて公共の利益が形成されていきました。

しかし、20世紀に入り、マスメディアの発展や市場経済の拡大によって、公共圏は次第に企業や権力者に支配され、真の市民的討論の場が失われていったとハーバーマスは考えました。

この「公共圏」の理論は、現代においても非常に重要な問題提起を行っています。

特に、インターネットの普及により、新たな形の公共圏が形成される可能性がある一方で、オンライン討論が商業的利益や政治的プロパガンダによって操作されやすいという問題も浮き彫りになっています。

ハーバーマスの理論は、こうした現代のメディア環境における公共性の再定義にもつながっています。

理性と啓蒙思想

ハーバーマスのもう一つの特徴として挙げられるのは、「理性」に対する楽観的な視点です。

彼は、20世紀における多くの哲学者とは異なり、理性の可能性に対して前向きな姿勢を貫きました。

特に、彼の師匠であるテオドール・アドルノやマックス・ホルクハイマーが啓蒙思想に対して批判的であったのに対し、ハーバーマスは啓蒙の理想を擁護しました。

フランクフルト学派の初期の批判理論では、啓蒙がもたらした合理化や技術の進歩が人間を抑圧する側面を強調していましたが、ハーバーマスは、むしろ理性が人間の自由と平等を実現するための鍵であると主張しました。

彼は、「討議的民主主義」を通じて、理性が公共の利益を形成するための手段となるべきだと考えました。

法と社会的正義

さらに、ハーバーマスは法や社会的正義の問題にも大きな関心を持っていました。

彼の『事実性と妥当性』(1992年)では、法の正当性がどのようにして確立されるべきかについて詳細に論じています。

ハーバーマスは、法が市民の自由を守るためには、その正当性が市民の討論を通じて確認される必要があると主張しています。

つまり、法の正当性は、単に政府や権力者によって強制されるものではなく、社会全体の理性的な合意に基づいて構築されるべきだという考えです。

このように、ハーバーマスの哲学は、民主主義と法の関係を再定義し、個々の市民が社会の意思決定にどのように参加すべきかを問い直すものです。

ハーバーマスの影響力

ハーバーマスの思想は、単に哲学の領域に留まらず、現代の多くの社会問題に対しても重要な洞察を提供しています。

彼の理論は、特にグローバルな視点からの民主主義の再構築に関する議論においても重要です。

例えば、欧州連合(EU)の発展や国際法の問題に対しても、彼の「討議的民主主義」の枠組みが応用されています。

また、ハーバーマスは、20世紀末から21世紀にかけてのグローバル化の進展に対しても積極的な発言をしており、グローバルな公共圏の必要性を訴えました。

彼は、単なる経済的な結びつきではなく、異なる国や文化の間で理性的な対話を通じた合意形成が必要であると説き、グローバルな視点からの社会正義の実現を目指しました。

結び

ユルゲン・ハーバーマスの特徴は、理性、対話、公共性を基盤とした現代社会の批判的な分析にあります。

彼の哲学は、現代社会が直面する多くの問題に対して、理性的な討論とコミュニケーションを通じて解決を図ることの重要性を強調しており、民主主義や法のあり方に対しても新たな視点を提供しています。

エピソード

ユルゲン・ハーバーマスは、現代哲学を代表する人物であり、その理論や思想だけでなく、彼自身の人生や交友関係にも多くの逸話が残されています。

1929年、ドイツのデュッセルドルフに生まれたハーバーマスは、第二次世界大戦後のドイツにおいて思想的リーダーシップを発揮するまでに至りました。

彼の思想的な発展や周囲との交流には、ユーモアや意外性に満ちたエピソードが数多くあります。

フランクフルト学派との関係と距離

ハーバーマスは、若き日から哲学的議論に積極的に関わっていましたが、その中でも特に影響を受けたのは、フランクフルト学派の批判理論です。

ハーバーマスは、マックス・ホルクハイマーやテオドール・アドルノといったフランクフルト学派の巨匠たちと親交を深め、フランクフルト学派の第二世代として広く認識されるようになりました。

しかし、ハーバーマスは1960年代に入ると、自身の理論が批判理論の伝統的な見解とは異なる方向に進んでいることに気づき始めました。

彼の「討議的民主主義」や「公共圏」の概念は、ホルクハイマーやアドルノが抱く懐疑的な啓蒙批判と異なり、理性の可能性に楽観的な視点を持っていました。

これが原因で、彼とアドルノの関係には緊張が走るようになりました。

1969年、ハーバーマスがフランクフルト大学を去り、マックス・プランク研究所に移籍した際には、学派内部での見解の相違が一因となったといわれています。

この移籍の際に、アドルノがハーバーマスに宛てた手紙には、学派内での激しい論争と失望の感情が垣間見えます。

しかし、その後も両者は対話を続け、思想的には距離を置きながらも互いを尊重し合う関係を保ちました。

この逸話は、ハーバーマスが思想の柔軟性と独自性を追求し続けた哲学者であることを象徴しています。

学生運動との対立

1960年代後半、ヨーロッパ全土で広がった学生運動は、政治的な変革を求める若者たちのエネルギーに満ちていました。

特に1968年の「五月革命」と呼ばれるフランスの学生運動は、ドイツにも大きな影響を与えました。

当時、ハーバーマスはすでに著名な哲学者であり、ドイツ国内の知識人層に大きな影響力を持っていました。

多くの人が学生運動に共感を示す中で、ハーバーマスはこの運動に対して冷静な距離を保ちました。

彼は、運動が暴力的な手段を取ることに対して強い批判を行い、「左翼ファシズム」という言葉を使って警鐘を鳴らしました。

この発言は一部の運動家たちから反感を買い、ハーバーマスと学生運動のリーダーたちとの関係は緊張をはらんだものになりました。

特にラディカルな学生指導者であったルディ・ドゥチュケとの論争は有名です。

ドゥチュケはハーバーマスの「左翼ファシズム」発言に強く反発し、ハーバーマスを「ブルジョワ的」だとして非難しました。

しかし、後年ハーバーマスとドゥチュケは和解し、対話を通じて互いに理解を深めたと伝えられています。

このエピソードは、ハーバーマスが思想的な立場を持ちながらも、常に対話を重視する姿勢を貫いたことを示す一例です。

ニーチェとの出会い

哲学の歴史を通じて、多くの思想家が互いの影響を受けていますが、ハーバーマスが特に衝撃を受けたのがフリードリヒ・ニーチェの思想でした。

ハーバーマスは青年期にニーチェの著作に触れ、その過激な思想と強烈な個性に引き込まれました。

特に、ニーチェが啓蒙思想や伝統的な道徳に対して徹底的な批判を加える姿勢は、ハーバーマスにとって大きな知的挑戦となりました。

しかし、ニーチェの思想に強く共感しながらも、ハーバーマスはニーチェの「力への意志」や「超人思想」には批判的な立場を取るようになりました。

彼は、ニーチェが理性や対話の可能性を否定し、自己中心的な権力志向を強調することに対して、懐疑的な態度を持ち続けました。

ハーバーマスがその後のキャリアを通じて理性や対話を重視する姿勢を貫いたのは、このニーチェとの思想的対決が一つの契機となったと言われています。

ハーバーマスとインターネット

晩年においても、ハーバーマスは時代の変化に敏感であり、特にインターネットの登場とその影響について鋭い考察を行ってきました。

2006年、ハーバーマスは「公共圏の変質とインターネット」というテーマで講演を行い、インターネットが新たな公共圏を生み出す可能性について議論しました。

彼は、インターネットが民主主義において新たな討論の場を提供する一方で、情報の偏りやフェイクニュースの拡散が公共圏を分断する危険性をはらんでいると警告しました。

この講演は、多くの哲学者や社会学者にとっても衝撃的であり、ハーバーマスが常に現代社会の問題に対して鋭い視点を持ち続けていることを示すものです。

家庭と生活

哲学者としてのハーバーマスの姿ばかりが注目されがちですが、彼のプライベートな面にもいくつか興味深い逸話があります。

彼は二度結婚しており、最初の結婚は短期間で終わりましたが、二度目の結婚は彼の生活に安定をもたらしたと言われています。

彼の妻ウテ・ボンは、ハーバーマスにとって重要なパートナーであり、彼の研究活動を支える存在でした。

また、ハーバーマスは非常に規則正しい生活を送ることで知られており、毎朝早起きして長時間にわたって執筆活動に励んでいたと言われています。

彼の厳格な生活スタイルは、その多作な著作活動を支える一因となっていました。

さらに、彼は自らの健康に非常に気を配り、食事にも慎重な配慮を払っていたことが知られています。

ハーバーマスの逸話から浮かび上がるのは、哲学者としての鋭い知性と同時に、家庭を大切にし、規律ある生活を送る一面です。

彼の思想や著作に触れることはもちろん重要ですが、その人間味あふれる側面もまた、彼を理解するための鍵となるでしょう。

ジャック・デリダ(1930年7月15日 – 2004年10月9日)

生い立ち・生涯

ジャック・デリダは、1930年7月15日にフランスのアルジェリア、エル・ビアールで生まれました。

彼の生まれた地は、当時フランスの植民地であったため、彼はフランス国籍を持ちながらも、植民地支配下の複雑な状況の中で育ちました。

デリダは、ユダヤ系の家族に生まれ、宗教や政治、文化的なアイデンティティについて早くから考えざるを得ない環境で育ったことが、後の彼の思想に深い影響を与えることとなります。

アルジェリアでの幼少期と差別

デリダの幼少期は、彼の出自によって影響されました。

1940年、第二次世界大戦中、フランス本国でヴィシー政権が発足し、反ユダヤ法が施行されると、デリダはユダヤ系であることを理由に、学校を追放されました。

この出来事は、彼にとって大きなトラウマであり、彼の思想形成に大きな影響を与えました。

この経験が、後に彼が展開する「脱構築」の概念にもつながる、「境界」や「排除」といったテーマに対する鋭い関心を呼び起こしたのです。

パリでの教育と哲学への目覚め

1949年、19歳になったデリダはフランス本国のパリに移り、エリート校として知られるリセ・ルイ=ル=グランに入学します。

そこで彼は、ジル・ドゥルーズやミシェル・フーコーなど、同時代の思想家たちと交流を深め、哲学への興味を強めました。

特に、ドイツの哲学者マルティン・ハイデッガーやフリードリヒ・ニーチェの影響を受け、彼らの存在論や言語論に強い関心を寄せるようになります。

1952年、エコール・ノルマル・シュペリウールに入学し、本格的に哲学を学び始めました。この頃から、彼の哲学的なスタイルは形作られていきます。

1950年代、デリダはハイデッガーの存在論やエドモンド・フッサールの現象学に深く傾倒し、その後の著作活動の基盤を築いていきます。

特にフッサールの現象学は、デリダの「脱構築」に大きな影響を与えた理論の一つです。

デリダはフッサールの著作を翻訳し、そこから「書くこと」や「意味」といったテーマに関心を持ち始めました。

1960年代の脱構築の発展

1967年、デリダは哲学界に大きな衝撃を与えた一連の著作を発表します。

その代表作『グラマトロジーについて』(De la grammatologie)、『声と現象』(La voix et le phénomène)、そして『書き取りと差異』(L’écriture et la différence)は、彼の「脱構築」の概念を世に広めました。

「脱構築」とは、言語や意味の構造が固定的なものではなく、常に解体され、再構築されるプロセスであるという考え方です。

デリダは、テキストが持つ曖昧さや多義性を強調し、そこに隠された権力や支配の構造を暴露しようとしました。

この時期、デリダはパリ大学やソルボンヌ大学で教鞭を執り、徐々に国際的な名声を得るようになります。

彼の理論は、フランス国内だけでなく、アメリカの学問界にも大きな影響を与えました。

1970年代には、アメリカのイェール大学などで講義を行い、その後、デリダの「脱構築」思想はポスト構造主義の中核を成すものとして定着しました。

政治的な活動と倫理

デリダは純粋に哲学だけにとどまらず、政治的な問題にも積極的に関与していました。

彼は1970年代から1980年代にかけて、アフリカの植民地問題や人権問題、さらにはアパルトヘイトに対しても強く反対しました。

彼は、哲学が現実の社会問題と切り離されるべきではないと考え、倫理的な責任を強調しました。

1983年、フランスの哲学者ポール・リクールとともに「国際哲学コレージュ」を設立し、学問の自由や批判的思考を推進する場を提供しました。

また、1980年代後半には、アメリカ合衆国の冷戦政策や核兵器の問題にも鋭い批判を展開しました。

デリダの思想は、単なる言語分析にとどまらず、常に現実の社会や政治に対して批判的な視点を持ち続けたのです。

晩年と死

2000年代に入ってからも、デリダは精力的に活動を続けましたが、2003年には膵臓がんを患い、健康状態が急速に悪化しました。

彼は治療を受けながらも講義や執筆を続け、晩年には倫理や死についての考察を深めました。

彼の著作『死を前にした生命の贈り物』(La Bête et le Souverain)は、晩年の彼が生命と死、そして倫理に対してどのような考えを持っていたかを示す重要な作品です。

2004年10月9日、パリの病院で74歳の生涯を閉じました。

デリダの死は、世界中の哲学界に衝撃を与えましたが、彼の思想はその後も多くの研究者によって受け継がれ、今なお重要な議論の対象となっています。

デリダの影響と遺産

デリダの「脱構築」は、哲学だけでなく、文学、法学、建築学、さらにはポップカルチャーにまで影響を与えました。

彼の理論は、あらゆるテキストや社会現象が持つ意味の複雑さを浮き彫りにし、既成の枠組みを批判的に再考することを促します。

また、デリダは常に対話を重視し、自らの理論を絶対視することなく、他者との対話を通じて新たな視点を切り開いていきました。

デリダの生涯は、哲学者としてだけでなく、倫理的な存在として、現代社会に対する鋭い問いかけを続けた一人の思想家の姿を描いています。

その思想は今後も多くの議論を生み出し、世界中の知的探求において重要な位置を占め続けることでしょう。

哲学・思想

ジャック・デリダは、20世紀のフランス哲学において最も影響力のある思想家の一人として知られています。

彼の名前は「脱構築(デコンストラクション)」という概念と密接に結びついており、文学、哲学、政治、法学、さらには音楽や建築に至るまで、さまざまな分野において彼の思想は深く浸透しています。

本稿では、デリダの哲学的な特徴や重要な著作、影響を与えた思想的背景について詳しく探っていきます。

脱構築の概念

デリダの哲学の中心には、「脱構築」という概念があります。

これは、テキストや思想の中に潜む前提や二項対立を問い直し、再評価する手法です。

彼は1967年に出版した『構築・脱構築』の中で、この概念を初めて明確に提示しました。

この著作では、従来の哲学や文学批評の枠組みが持つ二元的な対立、例えば「言語」と「現実」、「主体」と「客体」などの枠組みを解体することを目的としています。

デリダによると、言語は常に不完全であり、意味は固定されない流動的なものです。

したがって、テキストは決して単一の解釈に収束することはなく、無限の解釈の可能性を孕んでいます。

この視点は、彼の脱構築の方法論の核心を成しており、特に文学批評や哲学において新たな視座を提供しました。

テキストと意味

デリダは、言語とその意味に関する深い考察を行っています。

彼の有名な言葉、「意味は意味を生成しない(sign does not signify)」は、言語が持つ意味が常に他の言語的要素との関係性によって形成されることを示唆しています。

この考えは、彼の『名前と物』や『エクリチュールと差異』といった著作において展開され、言語の本質を問い直す重要な鍵となっています。

彼は、従来の哲学が「存在」を中心に据えた思考に偏っていることを批判しました。

例えば、プラトンの「イデア」やデカルトの「我思う、故に我あり」といった思想は、実体的な存在を前提としており、それに対抗する形でデリダは「存在の後ろにあるもの」—つまり、言語や記号の背後にある相互関係に焦点を当てました。

アイデンティティと他者

デリダの思想は、アイデンティティや他者性についても重要な洞察を提供します。

彼は「他者」という概念を重要視し、他者との関係性がアイデンティティの形成に不可欠であると考えました。

彼の著作『他者の言葉』では、他者とのコミュニケーションの中でアイデンティティが構築される過程を探求しています。

デリダは、他者を単なる異なる存在として捉えるのではなく、自らのアイデンティティを形成する重要な要素として位置づけます。

この視点は、社会的な多様性や異文化理解においても重要な意味を持つものであり、彼の思想はポストコロニアル理論やフェミニズム理論にも影響を与えました。

デリダの政治思想

デリダの思想は、倫理や政治にも深く根ざしています。

彼は、権力構造や社会的な不平等に対する批判を行い、特に「正義」の概念についての探求を重視しました。

著作『正義の前に』では、倫理と政治の関係性を問い直し、正義とは何かを再考する必要があると主張しています。

デリダは、権力が一方的に構築されたものであるとし、それを問い直すことが必要であると論じました。

彼の思想は、ポストモダンの政治的状況においても意味を持ち続け、多くの思想家たちに影響を与えています。

宗教とスピリチュアリティ

デリダは、宗教やスピリチュアリティについても多くの考察を行っています。

特に、彼の著作『宗教における自由』では、宗教が持つ倫理的な側面と、個人の自由との関係を探求しています。

デリダは、宗教が持つ多様性を尊重しながらも、宗教的な教義に固執しない柔軟な姿勢を求めました。

彼は宗教的なアイデンティティの重要性を認識しながらも、宗教がもたらす排除や対立を批判し、共存の道を探ることが必要であると考えました。

この視点は、現代社会における宗教的な対立やアイデンティティの問題に対しても新たな洞察を提供します。

デリダの遺産と影響

デリダの思想は、彼の死後もなお多くの分野において影響を与えています。

特に文学、哲学、社会学、法学における彼の影響は計り知れず、多くの後続の思想家や批評家たちが彼の理論を基に新たな議論を展開しています。

彼の脱構築の方法論は、批評理論や文献学において重要な手法となり、今なお多くの研究者たちによって探求されています。

デリダの哲学は、知識人やアーティストたちにも広く受け入れられ、彼の思想は映画や音楽、アートにおいても反響を呼びました。

特に、彼の言語に対するアプローチは、ポストモダンアートや文学において重要なインスピレーションの源となっています。

まとめ

ジャック・デリダは、20世紀の哲学において極めて重要な役割を果たした思想家であり、彼の脱構築の理論は、現代の文化的・社会的課題に対して新たな視点を提供しています。

言語、アイデンティティ、他者性、政治、宗教といったテーマを通じて、彼は我々に深い洞察を与え、思考の幅を広げてくれる存在です。

デリダの思想は、今後も様々な分野において探求され続けることでしょう。

特徴

ジャック・デリダは、20世紀の哲学を根本から揺さぶった思想家として知られています。

彼の哲学は「脱構築」という独自の概念を中心に展開され、言語、存在、意味、倫理に関する伝統的な見解を問い直しました。

その独特なアプローチは、哲学の枠を超え、文学、法学、政治学、文化批評といったさまざまな分野に影響を与え、現代思想における重要な位置を占めています。

ここでは、デリダの哲学的特徴をいくつかの側面から詳しく見ていきます。

1. 脱構築:中心を揺るがす思考

デリダの最もよく知られた特徴は、「脱構築」(déconstruction)という概念です。

これは、既存の思想体系や言説、概念を解体し、その内部に潜む矛盾や前提を暴き出す思考の手法です。

特に、西洋哲学の伝統的な二項対立、例えば「存在と非存在」「真と偽」「主体と客体」などを再検討し、これらが本当に固定的で絶対的なものなのかを問いかけます。

デリダは、1967年に発表された『グラマトロジーについて』や『声と現象』などの著作で脱構築の理論を展開しました。

これらの作品を通じて、彼は哲学における「ロゴス中心主義」を批判します。

ロゴスとはギリシャ語で「言葉」や「理性」を意味し、哲学においてはしばしば「真理」や「中心的な存在」と同義とされてきました。

しかしデリダは、あらゆるテキストや言説において意味は決して固定されず、常に揺らぎ、変動するものであると主張しました。

つまり、絶対的な「中心」は存在せず、あらゆるものは流動的な関係性の中で構築されるという考え方です。

2. 書かれた言葉の優位性:エクリチュール

デリダの思想において、「書かれた言葉」(écriture)に対する重視も重要な特徴の一つです。

西洋哲学は長らく、話し言葉を書き言葉よりも優位に置いてきました。話し言葉は、話者の意図や存在を直接的に反映し、書かれた言葉はそのコピーや代用品とみなされることが多かったのです。

しかしデリダは、この「音声中心主義」を批判し、書かれた言葉こそが言語の本質を表現していると論じました。

デリダは特にプラトンやルソーのテキストを分析し、彼らが無意識のうちに書き言葉を低く評価し、話し言葉を優先させていることを指摘しました。

しかし実際には、書き言葉が持つ曖昧さや多義性こそが、意味の生成過程において不可欠な要素であり、話し言葉は決してその優位性を持たないとデリダは主張します。

この議論は、彼が提唱した「脱構築」の一環として、伝統的な哲学的価値観や枠組みを再考するための基盤となっています。

3. 差延:意味の生成プロセス

デリダのもう一つの特徴的な概念が「差延」(différance)です。

差延は、「差異」と「延期」を意味するフランス語の言葉を掛け合わせた造語であり、言語や意味の生成プロセスを説明するための概念です。

デリダは、言語が単一の明確な意味を持たないことを指摘し、意味は常に他の言葉との関係の中でのみ成立すると論じました。

つまり、ある言葉が何かを意味するためには、他の言葉との「差異」によって区別され、またその意味は常に完全には確定されず、未来へと延期されるのです。

たとえば、ある単語がある意味を持つためには、その単語と他の単語との関係、文脈、使用の仕方が重要になります。

しかしその意味は、絶対的に固定されたものではなく、新しい状況や文脈が生じるたびに変化し得るため、常に不安定なものとなります。

この「差延」の概念は、デリダの思想全体を貫く基本的な要素であり、脱構築のプロセスにおいて重要な役割を果たします。

4. 倫理と他者:無条件の倫理

デリダの哲学は、意味や言語に関する理論にとどまらず、倫理的な問題にも深く関わっています。

特に彼は、他者との関係において倫理がいかに構築されるかを考察しました。

デリダにとって、倫理とは単に規範や法律に従うことではなく、常に他者に対する「無条件の責任」を伴うものであるとされています。

彼の思想の中で、他者は決して完全には理解され得ない存在として現れます。

そのため、他者との関係は常に不確実であり、予測不可能なものであり、それこそが倫理的な対応を必要とする理由となります。

デリダは、他者に対して「無条件」であること、つまり返礼や見返りを求めない倫理的な行動が重要だと考えました。

この無条件性は、彼の哲学の特徴であり、贈与や赦しといったテーマとも密接に結びついています。

5. 政治と法:正義の問題

デリダの晩年の思想には、法や政治、正義に関する議論も含まれています。

特に1990年代以降、彼は正義の問題に深い関心を寄せました。

デリダは、法が常に正義を提供するわけではなく、法と正義の間には根本的な違いがあると考えました。

法は明文化され、固定化されたルールに基づいて運用される一方で、正義は常にそれらのルールを超えたところにあり、予測不可能であり、従来の枠組みに収まらないとされます。

デリダの有名な言葉「正義は脱構築されることがない」(La justice ne se déconstruit pas)は、彼が法と正義の関係についてどのように考えていたかを端的に示しています。

法は脱構築の対象となり得るが、正義は常にその先にあるものであり、決して完全に解体されることがないという主張です。

この議論は、現代社会における法と正義の役割や、権力と倫理の関係についての新たな視点を提供しています。

6. 批判的影響と文化への寄与

デリダの哲学は、フランスだけでなく、特にアメリカの学問界において大きな影響を与えました。

彼の「脱構築」は、文学批評、文化批判、フェミニズム理論、法学など、幅広い分野で取り入れられ、再解釈されてきました。

デリダ自身も、晩年にはアメリカの大学で教鞭をとり、彼の思想が世界的に広まる手助けをしました。

デリダの特徴は、既存の枠組みや前提にとらわれず、常に新たな視点から物事を再検討する姿勢にあります。

彼の哲学は、時には難解でありながらも、現代の思想や社会に対する鋭い批評を提供し続けました。

それは、今日の文化や政治においても、依然として重要な意味を持ち続けています。

エピソード

ジャック・デリダは、その哲学だけでなく、独特な人柄や生涯における数々のエピソードでも知られています。

哲学界に新風を巻き起こした彼の言動や行動は、しばしば注目を集め、彼の「脱構築」という思想と同様に複雑で奥深いものとして語り継がれています。

ここでは、デリダにまつわるいくつかの興味深い逸話を紹介します。

1. デリダの名前にまつわるエピソード

ジャック・デリダという名前自体に、彼の人生の一端が隠されています。

1930年、デリダはフランス領アルジェリアのエル・ビアールで、ユダヤ系の家族に生まれました。

彼の本名は「ジャキー・エリー・デリダ」(Jackie Élie Derrida)でした。

しかし、フランスの植民地政策やユダヤ人に対する社会的な偏見により、学校では名前を「ジャック」に変更せざるを得ませんでした。

この改名は、デリダにとって初期のアイデンティティの喪失や変容を象徴する出来事であり、後の彼の「脱構築」思想に通じるテーマとなったと考えられています。

言葉や名前が持つ力、そしてその背後に潜む権力関係への鋭い意識は、この幼少期の経験に根ざしていたかもしれません。

2. 教育と自己意識の目覚め

デリダは若い頃から哲学に興味を持っていましたが、フランスの有名な哲学者たちと同じく、パリのエリート校であるエコール・ノルマル・シュペリウール(École Normale Supérieure)に進学した際には、彼の学業は順風満帆ではありませんでした。

ある逸話によれば、1950年代の試験で彼はカントについての論文を書きましたが、その内容が非常に独自な視点であったため、採点者に理解されず、非常に低い評価を受けたということです。

この経験は、デリダ自身が従来の哲学的思考の枠に収まらない独創的な視点を持っていたことを示すものであり、彼の哲学的アプローチを決定づける重要な瞬間となりました。

その後、彼は自らの哲学的信念に従い、1960年代に「脱構築」の思想を確立し始めます。

このころから、デリダは既存の哲学体系や言説に対して批判的な視点を持ち続け、従来の枠組みを解体し、再構築するスタイルを形成しました。

3. 有名な「構造主義者」批判

デリダの哲学におけるもう一つの有名なエピソードは、1966年にアメリカのジョンズ・ホプキンス大学で開催された「人間科学の言語に関する国際シンポジウム」での講演です。

このシンポジウムでは、当時のフランスの「構造主義」哲学が注目を集めていましたが、デリダはその場でこれに挑戦します。

彼の講演「構造、記号、遊戯の人間科学における機能」は、従来の構造主義的アプローチに対して、脱構築的な視点から批判を展開しました。

その講演は、非常に革新的かつ挑発的なものであり、聴衆の多くを驚かせました。

特に、当時の構造主義者たちが信じていた「意味の安定性」に対して、デリダは言語やテキストにおける意味は常に揺らぎ、固定されないと主張しました。

この発表をきっかけに、デリダは一躍国際的な注目を浴びることとなり、彼の「脱構築」という新たな視点が大きな影響を与えるようになります。

4. デリダとポール・ド・マンの友情

デリダの哲学的活動において重要な影響を与えた一人に、ベルギー出身の文学批評家、ポール・ド・マン(Paul de Man)がいます。

デリダとド・マンは深い友情を築き、互いに思想的な影響を与え合いました。

特に、脱構築の理論が文学批評の分野においても重要な位置を占めるようになった背景には、ド・マンとの共同作業がありました。

しかし、1980年代にド・マンの過去のナチス支持に関連する記事が発見されるという事件が起こります。

この事実は、デリダを含む多くの知識人に衝撃を与えましたが、デリダはそれでもなお友人であるド・マンの遺産を擁護し続けました。

デリダは、ド・マンの過去に対する批判を真摯に受け止めつつも、その思想の意義を強調し、過去の行為がその後の業績を無効にするものではないと論じました。

この姿勢は、デリダの倫理観や、他者との関係における複雑な感情を示すエピソードとして知られています。

5. デリダとハーバード大学での論争

デリダがアメリカの哲学界で大きな影響を与えるようになった一方で、彼の思想はしばしば批判の対象にもなりました。

その一例として、1970年代にハーバード大学の哲学教授ジョン・サール(John Searle)との論争が挙げられます。

この論争は、言語哲学におけるデリダの見解とサールの伝統的な見解の対立が原因でした。

デリダは、サールが言語の意味やコミュニケーションを固定的に捉えすぎていると批判し、言語の曖昧さや不確定性を強調しました。

一方、サールはデリダの「脱構築」が過度に相対主義的であるとし、哲学的な真理探求を無視していると反論しました。

この論争は、アメリカの哲学界において大きな話題となり、デリダの思想がいかに挑発的で革新的であったかを示す重要な出来事です。

6. 晩年の活動と「正義」の探求

デリダは晩年にも精力的に活動を続け、特に正義や倫理に関する議論に力を注ぎました。

1990年代以降、彼は「正義」についての一連の講演や著作を発表し、法と倫理の関係、他者との関係性に焦点を当てました。

デリダは、法が常に正義を提供するわけではなく、正義は法の枠を超えたところにあると主張しました。

特に、2001年に発生した9.11テロ事件後、デリダは暴力と正義についての議論を深めました。

彼の「正義は脱構築されない」という言葉は、この時期の彼の思考の核心を表しています。

正義とは、固定されたものではなく、常に再解釈され、問い直されるべきものであるというこの考えは、彼の晩年の思想を象徴しています。

まとめ

ジャック・デリダは、その哲学的思想のみならず、数々の逸話を通じても現代思想に大きな影響を与えました。

彼の独特な視点や行動は、時に論争を巻き起こしながらも、常に新たな問いを投げかけ続けました。

彼の人生のエピソードは、デリダという思想家がいかに複雑で挑発的な存在であったかを物語るものです。

サンドラ・ハーディング(1935年 – )

生い立ち・生涯

サンドラ・ハーディングは、1935年にアメリカ合衆国で生まれ、科学哲学やフェミニズムの領域における重要な思想家として知られています。

彼女の思想は、特に科学におけるジェンダーの問題に焦点を当て、フェミニスト視点からの科学批判で広く影響を与えました。

以下では、彼女の生い立ちと哲学的なキャリアについて詳しく見ていきます。

1. 学生時代と初期の教育背景

サンドラ・ハーディングは、アメリカの知識人社会で育ち、若い頃から学問に対する強い関心を抱いていました。

特に哲学や社会科学に惹かれた彼女は、大学に進学して本格的に学問の道を歩み始めます。

彼女は、アメリカの名門校であるニューヨーク大学(New York University)で哲学を専攻し、後にスタンフォード大学(Stanford University)で博士号を取得しました。

彼女の初期の学問的なキャリアは、主に科学哲学に関心を持っていたことが特徴です。

科学的知識がどのように形成され、社会に影響を与えるかというテーマは、後の彼女のフェミニズム科学批判に大きく関わっていくことになります。

2. フェミニズムと科学批判への転換

1970年代、ハーディングはフェミニズム運動に触発され、科学におけるジェンダーの問題に強い関心を持つようになります。

この時期、彼女はアメリカで盛んに議論されていた第二波フェミニズム運動に影響を受け、科学が中立的であるという従来の見方に疑問を投げかけるようになりました。

1986年、彼女の代表作となる『The Science Question in Feminism(フェミニズムにおける科学の問題)』が出版されました。

この著作において、ハーディングは従来の科学が男性中心の視点から構築されていることを批判し、科学が性別や社会的地位に影響を受けることを示しました。

彼女は、「スタンドポイント理論(Standpoint Theory)」を提唱し、知識が作られる場所や立場が、知識の内容に大きく影響を与えると主張しました。

特に、女性やマイノリティの視点からの知識が、従来の科学的な枠組みを補完し、より包括的な理解をもたらすと論じました。

この「スタンドポイント理論」は、フェミニズム科学批判の重要な理論の一つとなり、社会科学や自然科学の分野においても大きな議論を巻き起こしました。

3. キャリアの発展と国際的な影響

サンドラ・ハーディングの影響は、アメリカ国内にとどまらず、国際的にも広がっていきました。

彼女は、1980年代から1990年代にかけて、数々の国際会議やシンポジウムで講演を行い、科学哲学やフェミニズムの視点からの科学批判に関する研究を発表しました。

特に、グローバルな視点からの科学の問題に取り組み、非西洋の文化や知識体系がどのように科学の発展に寄与しているかに関心を持ちました。

ハーディングは、アメリカの大学で長年にわたって教授職を務め、多くの学生や研究者に影響を与えました。

彼女はカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で社会学と教育学を教え、その後もフェミニスト理論や科学哲学に関する研究を精力的に行いました。

彼女の著作は、翻訳されて多くの国で読まれ、特にフェミニズムや科学哲学に関心のある学者たちにとって重要な参考文献となっています。

4. 科学とジェンダーの関係における論争

サンドラ・ハーディングの思想は、常に革新的であった一方で、多くの論争も引き起こしました。

彼女が提唱した「スタンドポイント理論」は、科学的客観性という従来の概念に挑戦するものであり、特に科学コミュニティ内では賛否が分かれました。

ハーディングは、科学的知識が普遍的であるという従来の見方に対して、知識はその生成過程において社会的、政治的、ジェンダー的に影響を受けると強調しました。

これに対して、批判者たちは、彼女の主張が科学の信頼性を揺るがす可能性があると指摘しました。

彼女の理論が提起した問題は、科学の客観性や中立性が本当に存在するのかという根本的な問いを投げかけ、今なお議論が続いています。

5. 晩年の活動と現在

サンドラ・ハーディングは現在も存命であり、90歳を超える今でもその哲学的な活動を続けています。

彼女は、晩年においても科学と社会の関係に関する議論を進めており、特に環境問題やテクノロジーの発展に伴う社会的課題にも関心を寄せています。

彼女の理論は、単なる科学批判にとどまらず、現代のグローバルな問題にも適用されており、特に開発途上国における科学技術の役割やジェンダーの視点からの持続可能な発展に関する議論に影響を与えています。

まとめ

サンドラ・ハーディングは、フェミニズムと科学哲学の交差点で独自の視点を打ち立て、科学と社会の関係についての新しい議論を巻き起こしました。

彼女の「スタンドポイント理論」は、現代の知識論において重要な位置を占め、科学的客観性やジェンダーに関する新たな問いを提示し続けています。

哲学・思想

サンドラ・ハーディングの生い立ちと背景

サンドラ・ハーディングは1935年にアメリカ合衆国で生まれました。彼女の思想は、20世紀後半のフェミニズム運動や科学哲学に深く根ざしています。

ハーディングはカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で教育を受け、彼女の学問的な旅は、女性やマイノリティの視点から科学と技術の影響を考察することに焦点を当てました。

フェミニズムと科学の交差点

ハーディングは、フェミニズムと科学の関係を探求する先駆者的な存在です。

1986年に出版した著書『The Science as Social Knowledge』では、科学の客観性に疑問を投げかけ、科学が社会的な文脈に根ざしていることを主張しました。

彼女は、科学の知識が中立的ではなく、社会的、文化的なバイアスによって形成されることを強調しました。

知識の生産と女性の視点

ハーディングは、女性の視点が科学的知識の生産において重要であると訴えています。

彼女は「エンゲージド・エピステモロジー」と呼ばれる概念を提唱し、特にマイノリティや抑圧されたコミュニティの経験が科学的理解を深めるために必要であると論じました。

彼女の考えは、科学がどのようにして社会的な権力構造に影響されるかを考える上で非常に重要です。

ハーディングの重要な著作と影響

ハーディングの著作には、1986年の『The Science as Social Knowledge』に加えて、2008年に発表された『Sciences from Below: Feminisms, Postcolonialities, and Modernities』もあります。

この書籍では、異なる文化や歴史的背景を持つ女性たちの科学的知識の生成について考察しています。

ハーディングは、これらの視点を通じて、伝統的な科学観が持つ限界を乗り越える道を示しています。

方法論的な再考

ハーディングの哲学は、科学の方法論を再考することを促します。

彼女は、伝統的な科学の方法が中立的であるという考え方に挑戦し、特定の社会的背景や経験からの知識生成がどのように科学的知識に影響を与えるかを探求しました。

このアプローチは、社会科学や人文学においても幅広い影響を及ぼし、学際的な対話を促進しています。

科学と倫理の関係

ハーディングは、科学的研究が倫理的な責任を伴うべきだと考えています。

特に、技術が人間の生活や環境に与える影響について敏感である必要があると訴えています。

彼女の思想は、科学と技術が社会に及ぼす影響を理解するための新たな枠組みを提供します。

現代の影響と評価

ハーディングの思想は、現代のフェミニスト哲学や科学哲学において重要な位置を占めています。

彼女の研究は、科学の客観性や知識の生産に関する議論を再活性化し、特に女性やマイノリティの視点を強調することで、新たな知の地平を切り開きました。

結論

サンドラ・ハーディングの思想は、単なる学問的な議論を超えて、私たちがどのように知識を生み出し、理解するかに深い影響を与えています。

彼女の仕事は、科学が社会とどのように交差するか、またその中でどのようにして多様な視点を取り入れるべきかを考える上で、ますます重要になっています。

特徴

知識の社会的構築

サンドラ・ハーディングの思想の中心には、知識が社会的な文脈の中で構築されるという概念があります。

彼女は、「科学は客観的である」という従来の見解に挑戦し、科学的知識が文化、性別、社会的背景によって影響を受けることを明確にしています。

特に、1986年の著作『The Science as Social Knowledge』においては、科学が無色透明な存在ではなく、価値観や信念に深く結びついていることを示しました。

エンゲージド・エピステモロジー

ハーディングが提唱する「エンゲージド・エピステモロジー」は、知識の生成における参加型のアプローチを強調しています。

彼女は、マイノリティや女性の視点が科学的な知識に必要不可欠であると主張し、これにより新たな知の地平を切り開きました。

特に、抑圧されたコミュニティの経験が、より包括的な科学的理解に寄与することを説いています。

フェミニズムの視点

ハーディングは、フェミニズム哲学の重要な声の一つであり、科学とフェミニズムの交差点に立っています。

彼女の研究は、女性が科学においてどのように疎外されているか、そしてその疎外を克服するために何が必要かを考察しています。

彼女は、女性の視点が科学の客観性や信頼性を向上させると信じています。

ポストコロニアルな視点

ハーディングは、ポストコロニアルな視点を取り入れることで、知識の生産における多様性の重要性を強調します。

彼女の著作『Sciences from Below: Feminisms, Postcolonialities, and Modernities』では、異なる文化的背景を持つ女性たちがどのように科学的知識を形成するかを探求しています。

これにより、従来の科学が持つ限界を乗り越えるための新たな道を模索しています。

科学と倫理の結びつき

ハーディングは、科学が倫理的な責任を伴うべきだと考えています。

科学的研究が社会に与える影響について深く考察し、特に技術の進展がもたらすリスクと利点を見極めることの重要性を強調します。

彼女は、科学者がその研究が社会に及ぼす影響を意識する必要があると訴えています。

教育者としての役割

ハーディングは、教育者としてもその名を知られています。

彼女の授業は、学生に対して批判的思考を促し、科学の背後にある社会的、文化的な文脈を理解させることを目指しています。

彼女の教育方針は、学生たちが自らの視点を持つことを奨励し、多様な意見を尊重することの重要性を教えています。

学際的なアプローチ

ハーディングの研究は、学際的な視点から科学や哲学を考察することを促進しています。

彼女は、科学、社会学、文化研究、フェミニズム研究など、さまざまな分野を横断しながら知識の生成を探求しています。

この学際的なアプローチは、彼女の思想に深みを与え、現代の哲学において重要な位置を占めています。

現代における影響

ハーディングの思想は、現代のフェミニズムや科学哲学に大きな影響を与えています。

彼女のアプローチは、科学の客観性や知識の構築についての新たな視点を提供し、特に女性やマイノリティの視点を強調することで、従来の枠組みを再考させるきっかけを作っています。

彼女の影響は、学術界だけでなく、社会全体にも広がっています。

ハーディングの研究は、科学がどのように社会に影響を与え、また社会から影響を受けるかを理解する上で欠かせない視点を提供しています。

彼女の思想は、知識の生産における多様性や倫理を考える際に、私たちに新たな洞察を与えてくれます。

エピソード

学問への情熱

サンドラ・ハーディングは1935年、アメリカ合衆国に生まれました。

彼女の学問に対する情熱は早くから芽生え、大学時代には哲学や科学の複雑な関係に興味を持ち始めました。

特に、彼女が大学で受けた教育は、当時の男性中心の科学界における女性の立場を考えさせるものでした。

ある日、彼女は自分の研究が社会にどのように影響を与えられるかを考え、深い疑問を抱くようになりました。この経験が後の彼女の思想形成に大きな影響を与えることになります。

変革者としての活動

ハーディングは1970年代から1980年代にかけて、フェミニズムと科学哲学の交差点で活動を始めました。

彼女は、科学が客観的であるという考え方に対して疑問を呈し、科学的知識が社会的、文化的な文脈に影響されることを主張しました。

1986年に出版された著書『The Science as Social Knowledge』では、科学の知識がいかにして社会的なバイアスを反映するかを示し、多くの学者に影響を与えました。

この書籍の中で彼女は、自身の研究がどのようにして社会的な不平等を暴露し、変革を促すかを探求しました。

エピステモロジーにおける革新

ハーディングは「エンゲージド・エピステモロジー」の概念を提唱し、特に抑圧されたコミュニティの経験が科学的知識の生成において重要であると訴えました。

彼女のこの考えは、さまざまな学問分野での議論を巻き起こし、知識の生産における多様性の必要性を強調しました。

あるシンポジウムでは、彼女が持論を展開した際、参加者から多くの質問が飛び交い、熱心な議論が繰り広げられました。

このような経験を通じて、彼女は常に対話の重要性を認識し、研究の枠を広げていったのです。

国際的な影響

ハーディングの思想は国際的に広がり、さまざまな文化圏での研究にも影響を与えています。

特に、彼女の著作が翻訳されることで、世界中の学者が彼女の視点を学ぶ機会を得ました。

彼女が訪れた国々では、現地の研究者たちとの対話を重ね、その中で異なる文化的背景が科学的知識に与える影響について議論を交わしました。

これらの交流は、彼女自身の思想を深化させる一助となりました。

教育者としての情熱

ハーディングは、教授としても優れた教育者でした。彼女の授業は、学生たちに批判的思考を促すだけでなく、科学と社会の関係について深く考えさせるものでした。

ある学生は、彼女の授業を受けた後、自分自身の研究テーマを再考し、フェミニズムと科学の関係を探求することを決意しました。

このように、彼女は多くの学生に影響を与え、次世代の研究者を育成する役割を果たしました。

風刺的な公演

ハーディングはまた、ユーモアを交えた公演を行うことでも知られています。

ある公演では、科学の客観性についての風刺的な視点を展開し、聴衆を笑わせながらも深いメッセージを伝えました。

この公演は大きな反響を呼び、彼女の思想を多くの人に広める機会となりました。

彼女のユーモアは、堅苦しい学問の世界に新たな風を吹き込むものであり、観客に対するアクセス可能性を高めました。

私生活の影響

サンドラ・ハーディングの思想は、彼女の私生活にも影響を与えています。

彼女は、家庭や友人との関係においても、フェミニズムや社会正義の視点を大切にしています。

家族との会話の中で、彼女は常に自らの考えを述べ、理解を深めようと努めています。

これにより、彼女の思想は学問だけでなく、日常生活にも根付いています。

受賞歴と評価

ハーディングは、その業績により多くの賞を受賞しています。

彼女の研究は、科学と社会、文化の交差点における新たな視点を提供することで、現代の学問において重要な位置を占めています。

また、彼女の影響力は、次世代の研究者や学生たちにとっても、科学的な探求を続けるための道しるべとなっています。

サンドラ・ハーディングは、その独自の視点と情熱によって、学問の世界に新たな風を吹き込み、多くの人々に影響を与え続けています。

彼女の思想は、科学がどのように社会と結びついているかを考える上で欠かせないものとなっています。

イアン・ハッキング(1936年2月18日 – 2023年5月10日)

生い立ち・生涯

幼少期と教育

イアン・ハッキングは1936年2月18日、カナダのバンクーバーに生まれました。

彼の家族は、教育に重きを置く家庭であり、父は物理学者、母は学校の教師でした。

幼少期から知的好奇心が旺盛で、科学や数学に深い興味を持っていた彼は、学校での成績が優秀でした。

特に彼は、数学と哲学に対する強い関心を抱くようになり、高校では数学オリンピックにも出場しました。

このような背景が、後の彼の学問的探求に大きな影響を与えることとなります。

大学での学び

ハッキングは、1954年にトロント大学に入学し、最初は物理学を専攻しましたが、次第に哲学に興味を持つようになりました。

彼は、1958年にトロント大学から哲学の学位を取得し、その後、イギリスに渡ります。

ケンブリッジ大学にて哲学を学ぶ中で、特に科学哲学や科学の社会的側面に強い関心を持つようになり、フランスの哲学者ミシェル・フーコーやウィトゲンシュタインの影響を受けました。

フランスでの研究

1960年代初頭、ハッキングはフランスに移住し、パリで過ごしました。

この時期に、彼はフーコーや他の構造主義者たちとの交流を深め、彼の思想における重要な影響を受けることになります。

特に、彼はフーコーの「知識と権力」の関係に関心を抱き、後の研究にその影響が色濃く表れました。

フランスの文化や哲学に触れたことで、彼の視点は広がり、社会的な文脈を考慮した哲学的アプローチを採るようになります。

学問的キャリアのスタート

1966年、ハッキングはカナダに戻り、トロント大学で教鞭をとることになりました。

彼の教育者としての姿勢は、学生たちに批判的思考を促すものであり、科学と社会、文化の交差点における問題についての理解を深めることを重視しました。

この時期に彼が発表した論文は、科学哲学に新たな視点を提供し、多くの研究者から注目されることとなりました。

「確率」への探求

ハッキングは、特に「確率」とその哲学的意義に関する研究で知られています。

彼の著書『The Emergence of Probability』(1975年)は、確率論の歴史とその哲学的な意味を探求した重要な作品であり、科学における確率の役割についての議論を深めるきっかけとなりました。

この書籍は、科学的な予測や不確実性に対する理解を広げる上で重要な資料として位置付けられています。

医療と心理学への関心

1980年代に入ると、ハッキングは医学や心理学に対する関心を深めました。

彼は、医学がどのようにして社会的な知識を形成するのか、また、心理学的なカテゴリーがどのように人間の経験を理解する上で重要かを探求しました。

1986年の著書『Representing and Intervening』では、科学の実践がどのようにして知識を形成し、社会に影響を与えるかについての議論を展開しました。

受賞歴と栄誉

ハッキングは、学問における卓越した業績により、多くの賞を受賞しました。

特に、彼はカナダ王立協会のフェローに選ばれるなど、その研究は広く認知されています。

また、彼は国際的な学術会議での講演を通じて、自らの思想を世界中の研究者に伝えることにも力を注ぎました。

最晩年と影響

2023年5月10日、イアン・ハッキングは87歳で亡くなりました。

彼の死は、哲学界に大きな喪失感をもたらしましたが、彼の研究と思想は、今なお多くの学者や学生に影響を与え続けています。

彼の探求心と批判的思考の姿勢は、科学哲学の領域における重要な遺産として残り、未来の研究においてもその影響は色濃く表れるでしょう。

ハッキングの生涯は、科学と哲学、社会の相互関係を深く探求する姿勢が根底にあり、その思想は今日でも多くの人々に新たな視点を提供しています。

哲学・思想

科学哲学の再構築

イアン・ハッキングは、科学哲学の重要な思想家として知られ、特に科学的知識の生成とその社会的文脈に注目しました。

彼の哲学は、単なる理論的考察にとどまらず、科学の実践がどのように人間の理解を形作るかに深く根ざしています。

1983年の著書『Representing and Intervening』では、科学が現実をどのように表現し、またどのように介入するかを詳細に考察しました。

この作品は、科学とその社会的影響との相互作用についての新しい視点を提供し、科学哲学の領域において重要な位置を占めています。

確率とその哲学

ハッキングは、確率論にも深い関心を寄せました。

彼の1975年の著作『The Emergence of Probability』では、確率がどのようにして現代の科学的思考に組み込まれるようになったのかを探求しました。

この書籍では、確率の概念が時間を経てどのように変化し、社会や文化の影響を受けながら形成されてきたかを明らかにしています。

彼は、確率がただの数値ではなく、実際の科学的実践と深く結びついていると主張し、確率の理解が科学的予測や判断に与える影響について考察しました。

医学と社会的知識

1980年代に入ると、ハッキングは医学や心理学の分野にも関心を持つようになりました。

彼の1986年の著書『Representing and Intervening』では、特に医学的実践がどのようにして知識を形成し、社会に影響を与えるかに焦点を当てています。

彼は、医学が単なる技術や知識の集積ではなく、社会的な文脈に依存していることを強調しました。

例えば、医療の選択肢や診断基準が文化的な背景や社会的な期待に影響される様子を詳しく分析し、医療における倫理的問題や社会的な責任について考察しました。

知識と権力の関係

ハッキングの思想は、ミシェル・フーコーの影響を色濃く受けています。

彼は知識が権力とどのように関係しているかを探求し、知識の生産がどのように社会的な不平等を反映し、または強化するかを考察しました。

特に、医学や心理学においては、診断や治療が患者の権利や社会的地位にどのように影響を与えるかに着目し、科学的知識がどのように社会的構造に寄与するかを分析しました。

この視点は、現代の科学的実践における倫理的な問題を考える上で重要です。

教育者としての影響

ハッキングは、教育者としても多大な影響を与えました。

彼の授業は、学生たちに批判的思考を促し、科学と社会の関係を深く理解することを目指していました。

彼は、学生が自らの視点を持ち、科学的知識の背後にある社会的な文脈を考察することを奨励しました。

彼の教育法は、学問に対する情熱と探求心を育むものであり、多くの学生に影響を与えました。

学際的アプローチ

ハッキングの研究は、科学哲学だけでなく、社会学や心理学、倫理学といった他の分野との交差点に位置しています。

彼は、知識がどのようにして形成され、社会的な実践に影響を与えるかを探求する中で、学際的なアプローチを採用しました。

このような姿勢は、科学的探求が単独の学問領域にとどまらないことを示しており、現代の複雑な問題を解決するためには、さまざまな視点を取り入れることが重要であると訴えています。

ハッキングの遺産

イアン・ハッキングは2023年5月10日に亡くなりましたが、その思想は今なお多くの学者や学生に影響を与え続けています。

彼の哲学的探求は、科学と社会の関係を深く理解するための基盤を提供し、今後の研究においてもその影響は色濃く残るでしょう。

ハッキングの業績は、科学がどのように社会に影響を与え、また影響を受けるかを考える上で欠かせない視点を提供しており、彼の思想は学問の世界で生き続けることが期待されています。

文化的背景と影響

ハッキングの思想は、彼自身の文化的背景にも影響されています。

カナダ出身である彼は、多文化共生の重要性を理解しており、その視点が彼の研究に反映されています。

彼は、異なる文化的背景を持つ人々がどのようにして知識を形成し、理解を深めるのかについて考察することで、知識の多様性を重視しました。

これにより、彼の思想は国際的な文脈でも広がりを見せ、多くの学者が彼のアプローチを取り入れるようになりました。

イアン・ハッキングの哲学は、科学と社会、文化の相互関係を探求する重要な役割を果たしており、その影響は今後も続くことでしょう。

彼の業績は、科学的探求の枠を超え、社会的な文脈を考慮した知識の生成についての重要な洞察を提供しています。

特徴

科学哲学の革新者

イアン・ハッキングは、科学哲学における革新者として広く認識されています。

彼の特徴的なアプローチは、科学的知識の生成や運用がどのように社会的文脈に依存しているかを探求する点にあります。

特に、1983年の著書『Representing and Intervening』では、科学の理論がどのように実践され、どのように人々の生活に影響を与えるのかを分析しました。

この著作は、科学哲学における実践的な視点を強調し、理論と実践の関係を新たな角度から照らし出しました。

確率の哲学

ハッキングは、確率論の理解においても独自の視点を持っていました。

彼の1975年の著作『The Emergence of Probability』では、確率がどのようにして現代の科学において重要な役割を果たすようになったのかを探求しました。

ここでは、確率の概念が歴史的にどのように変遷してきたのか、またその変化が科学的思考に与える影響について詳しく述べています。

彼は、確率が単なる数字ではなく、現実の理解や予測に深く関わっていると主張しました。

医学と社会的知識

1980年代には、医学や心理学に対する関心が高まりました。

ハッキングの1986年の著作『Representing and Intervening』は、特に医学がどのように知識を形成し、社会に影響を与えるかに焦点を当てています。

彼は、医学的実践が単なる技術的な知識の集積ではなく、文化的・社会的な文脈に根ざしていることを示しました。

これにより、医学における倫理的問題や社会的責任についての議論が促進されました。

知識と権力の相互作用

ハッキングの思想は、知識と権力の関係についても深く掘り下げられています。

特に、彼はミシェル・フーコーの影響を受けており、知識が権力にどのように寄与するのかを探求しました。

彼の視点は、科学的知識が社会的構造や不平等にどのように反映され、あるいはそれを強化するかに着目しています。

これにより、彼は科学が持つ倫理的側面に対する洞察を深め、現代の学問に新たな視点を提供しました。

教育者としての情熱

ハッキングは、教育者としても多くの影響を及ぼしました。彼の授業は、学生に批判的思考を促し、科学と社会の関係を深く理解することを目指していました。

彼は、自らの学問的探求を通じて、学生が自らの視点を持ち、科学的知識の背後にある社会的文脈を考えることを奨励しました。

このような姿勢は、多くの学生にとって新たな知識の扉を開くきっかけとなりました。

学際的アプローチ

ハッキングは、科学哲学だけでなく、社会学や倫理学など、さまざまな分野との学際的なアプローチを採用しました。

彼は、知識がどのように形成され、社会的な実践に影響を与えるかを探求する中で、異なる学問分野との関係を重視しました。

この学際的な姿勢は、現代の複雑な問題に対する理解を深めるために重要であり、彼の思想は今もなお多くの研究者に影響を与えています。

文化的背景と影響

カナダ出身のハッキングは、多文化的な視点を持つ哲学者としても知られています。

彼は、異なる文化的背景を持つ人々がどのようにして知識を形成し、理解を深めるのかについて考察しました。

このような視点は、彼の研究における重要な要素であり、知識の多様性を重視する姿勢が彼の哲学に反映されています。

遺産と影響

2023年5月10日に亡くなったハッキングは、その生涯を通じて科学と哲学の交差点に立ち続けました。

彼の思想は、科学がどのように社会に影響を与え、また影響を受けるかを考える上で欠かせない視点を提供し、今後も多くの研究者や学生にインスピレーションを与え続けることでしょう。

ハッキングの業績は、科学的探求の枠を超え、社会的な文脈を考慮した知識の生成についての重要な洞察をもたらしています。

彼の哲学は、現代の学問における重要な位置を占め、その影響は今後も続くことが期待されています。

エピソード

学び舎の情熱

イアン・ハッキングは、カナダのトロント大学で哲学を学びました。

彼は学生時代から、ただ知識を吸収するだけでなく、対話を重視する学びのスタイルを大切にしていました。

あるエピソードでは、ハッキングが授業で自分の意見を強く主張した際、教授から「その考え方には何の根拠もない」と反論されました。

しかし、彼はその瞬間を恐れず、教授に対してさらなる質問を投げかけました。

このやりとりは、彼の批判的思考を養うきっかけとなり、後の彼の哲学的探求においても重要な役割を果たしました。

実験的なアプローチ

ハッキングは、学問に対する実践的なアプローチを強く信じていました。

彼の著書『Representing and Intervening』では、科学的知識の生成について論じる中で、彼自身が科学者としての実験を重視していることが見て取れます。

実際に、ハッキングは自身の研究テーマに関連する実験を見学し、科学者たちと直接対話をすることを常に心がけていました。

ある時、彼は物理学の実験室を訪れ、そこで行われている研究がどのようにして理論に結びつくのかを詳しく観察しました。

この体験は、彼が「理論」と「実践」の橋渡しを行う際の洞察を深めることに貢献しました。

確率の理解

ハッキングは、確率論に関する研究でも知られています。

1975年に発表した『The Emergence of Probability』は、確率が歴史的にどのように変化し、現代の科学においてどのように位置づけられるかを探求した作品です。

彼がこのテーマに興味を持ったのは、ある統計学の講義を受けたことがきっかけでした。

講師が「確率は単なる数字ではない。それは世界の理解の仕方を変える力を持つ」と語った言葉が、彼の思考に大きな影響を与えました。

この講義から彼は、確率が持つ深い意味について考察するようになり、その後の研究に繋がりました。

医学への関心

1980年代に入ると、ハッキングは医学と心理学にも目を向けました。

彼の著書『Rewriting the Soul』(1995年)では、記憶やアイデンティティに関する問題を掘り下げ、診断や治療が人々の自己認識に与える影響を論じました。

特に、多重人格障害についての研究を行った際には、彼自身が精神的な問題を抱える人々との対話を重ね、彼らの声を直接聞くことを重視しました。

あるインタビューで、彼は「患者の物語を聞くことは、医学の根本にある」と語り、実践的なアプローチの重要性を強調しました。

教育者としての姿勢

ハッキングは教授としても知られ、彼の授業は常に学生たちの好奇心を刺激するものでした。

彼の教室では、ただ講義を受けるのではなく、学生同士でディスカッションを行うことが奨励されました。

あるとき、彼は「クラス全体を一つの実験室として考えてほしい」と語り、知識の探求を共同作業と位置づけました。

彼の授業は、学生たちが自分の意見を自由に表現できる場であり、結果として多くの学生が彼の影響を受けて哲学的な道に進むこととなりました。

多文化的な視点

カナダ出身のハッキングは、多文化的な背景を持ち、その視点を哲学的探求に活かしました。

彼の研究において、文化的多様性が知識の形成に与える影響は重要なテーマです。ある講演で、彼は「異なる文化的視点を理解することは、科学の真実に迫るための鍵である」と述べました。

この考えは、彼の著作にも色濃く反映されており、多様な視点を取り入れることで、より豊かな理解を得ることができると信じていました。

遺産としての影響

2023年に亡くなったハッキングは、その生涯を通じて多くの学生や研究者に影響を与え続けました。

彼の思考スタイルや実践的なアプローチは、多くの哲学者や科学者にとっての指針となり、今もなお多くの研究に生かされています。

彼の業績は、科学と社会の関係を理解するための重要な基盤を築き、現代の哲学的探求において欠かせない存在として評価されています。

ハッキングの影響は、彼が生きた時代を超えて広がり続けています。

トム・リーガン(Tom Regan、1938年11月28日 – 2017年2月17日)

生い立ち・生涯

早年の影響と教育

トム・リーガンは、1938年にアメリカ・ウィスコンシン州のウィスコンシン・ラピッズで生まれました。

彼の家族は宗教的背景を持ち、家庭内では倫理や道徳についての議論が日常的に行われていました。

これが彼の思想形成に影響を与え、後に動物の権利についての深い関心を育むこととなりました。

高校時代、リーガンは文学や哲学に興味を持ち、特に道徳的な問題についての探求に魅了されました。

彼はその後、ウィスコンシン大学に進学し、哲学を専攻しました。

在学中、彼はジャン=ポール・サルトルやシモーヌ・ド・ボーヴォワールなど、実存主義の思想に影響を受けました。

また、動物倫理についての考えを深めるために、心理学や生物学の知識も積極的に学びました。

彼の教育背景は、後のキャリアにおいて動物の権利を哲学的に考察する基盤となりました。

教授としてのキャリア

リーガンは1960年代に大学を卒業し、哲学の教授としてキャリアをスタートさせました。

特にノースカロライナ州のウィルミントン大学では、長年にわたり教壇に立ち、哲学や倫理学を教えました。

彼の講義は、学生たちに深い思索を促す内容であり、動物の権利や倫理に関する彼の思想を学生たちに広める重要な場となりました。

1970年代には、彼の思想が本格的に注目を集め始めました。

1975年に発表した著書『Animal Rights and Human Obligations』は、動物の権利についての学際的な議論を促進し、リーガンの名声を高める要因となりました。

この作品では、人間と動物の関係について新たな視点を提供し、動物を道徳的な存在として扱うことの重要性を訴えました。

動物の権利運動への関与

1970年代から1980年代にかけて、リーガンは動物の権利運動に積極的に関与しました。

彼は、動物に対する倫理的な扱いについての公開討論や講演を行い、社会全体に対する啓発活動に力を入れました。

特に、動物の権利を支持するための非営利団体や活動団体との連携を強化し、運動のリーダーとしての役割を果たしました。

また、彼は1983年に『The Case for Animal Rights』を出版し、動物の権利に関する理論的な基盤をさらに深めました。

この著作では、動物に権利を認めることが道徳的に正当であることを論じ、人間中心の視点から脱却する重要性を訴えました。

リーガンのこの作品は、動物倫理に関する文献の中でも特に影響力のある一冊として評価されています。

学際的アプローチと影響力

リーガンの研究は、単なる哲学的探求にとどまらず、心理学、生物学、環境学など、さまざまな学問領域との交差点に位置していました。

彼は、動物の権利について考える際には、科学的知見を考慮することが不可欠であると考えました。

この学際的アプローチは、彼の思想をより広い視点で理解する手助けとなり、動物権利運動の理論的基盤を強化しました。

さらに、彼は国際的なフォーラムや学会での発表を通じて、動物権利に関する意見を広めました。

彼の活動は、動物倫理の議論を促進し、特に北アメリカにおける動物権利運動の発展に寄与しました。

最晩年と遺産

2017年、トム・リーガンは癌のために亡くなりましたが、彼の思想は今なお多くの人々に影響を与えています。

彼の著作や講演は、動物倫理に関する重要なリソースとして、後の世代の研究者や活動家にとって貴重な参考となっています。

特に彼の理論は、動物の権利を支持する運動において根本的な支柱の一つとなっており、現代の倫理的な議論においてもその重要性は衰えを見せません。

リーガンの生涯は、動物の権利に関する議論を広めるための努力と、倫理的な視点からの知識の探求で彩られており、彼の遺産は今後も動物倫理の領域で生き続けることでしょう。

彼の生涯における業績は、動物の権利を尊重し、理解を深めるための重要な基盤を提供しています。

哲学・思想

動物の権利の提唱

トム・リーガンは、動物の権利を哲学的に探求する先駆者として知られています。

彼の思想の中心には、「動物はその存在自体において権利を持つ」という主張があります。

彼は1983年に発表した著書『The Case for Animal Rights』において、この考えを体系的に論じました。

この著作では、動物が持つ権利についての理論的な枠組みを構築し、動物が単なる資源ではなく、道徳的な存在であると強調しました。

リーガンは、動物の権利を人間の権利と同じように重視すべきだと主張しました。

彼の理論では、動物は「生存する権利」や「自由でいる権利」を持ち、倫理的な配慮が必要であるとされます。

特に、動物に対する虐待や搾取は道徳的に許されない行為であるとし、これが動物の権利を支持する重要な根拠とされました。

生涯と教育的背景

トム・リーガンは1938年にウィスコンシン州で生まれ、ウィスコンシン大学で哲学を学びました。

在学中に多くの哲学的思想に触れ、特に倫理学や政治哲学に深い関心を抱くようになりました。

彼は、動物倫理に対する理解を深めるために、心理学や生物学の知識を吸収し、学際的な視点を養いました。

彼の教育的背景は、後の動物権利に関する考察に大きな影響を与えています。

道徳的立場の形成

リーガンの思想は、彼自身の道徳的立場に深く根ざしています。

彼は、動物に権利を与えることが道徳的に正当であると考え、その権利を守るために倫理的責任が人間にあると主張しました。

この考えは、彼の著書や講演において一貫して表れています。

特に、彼は「動物に対する倫理的な責任は、我々が持つ知識や理解によって強化される」と語り、知識が行動に結びつく重要性を訴えました。

動物の権利と倫理学の結びつき

リーガンの思想の特徴的な要素は、動物の権利を倫理学の枠組みの中で位置づける点です。

彼は、「権利」とは何か、そしてそれが動物にどのように適用されるのかを哲学的に考察しました。

彼は、権利は人間だけの特権ではなく、動物にも同様の道徳的権利があると信じていました。

この理論は、動物権利運動における重要な議論の一つとなり、彼の影響力を高める要因となりました。

ヒューマニズムとの関係

リーガンは、ヒューマニズムと動物の権利との関連性についても考察しました。

彼は、人間の権利が尊重されるべきであることを認めつつ、同時に動物の権利も重要であると訴えました。

彼の見解では、真のヒューマニズムは動物に対する倫理的責任を包含しており、すべての生き物に対して公平であるべきだとされます。

この考えは、彼の著作や講演において広く支持されました。

政治的アクティビズム

リーガンは、動物権利を訴えるだけでなく、実際に社会に対して行動を起こすことの重要性を認識していました。

彼は、動物の権利を支持するための非営利団体や活動団体に積極的に関与し、社会全体に対する啓発活動を行いました。

彼の講演や著作は、動物権利運動において非常に影響力のあるリソースとなり、多くの人々に動物倫理についての理解を深めるきっかけを提供しました。

学際的なアプローチ

リーガンの思想は、学際的なアプローチを取ることでより深まっていきました。

彼は、哲学だけでなく、心理学や生物学などの科学的な視点を取り入れ、動物の権利についての理解を広げました。

彼の著作には、倫理学と科学の交差点における洞察が豊富に含まれており、動物の権利を考える上での新たな視点を提供しています。

後世への影響

トム・リーガンの思想は、動物倫理や動物権利に関する議論を根本的に変革しました。

彼の著作や活動は、後の世代の哲学者や活動家にとって重要な参考となり、動物権利運動の理論的な基盤を築く上で重要な役割を果たしました。

特に『The Case for Animal Rights』は、動物権利に関する文献の中で特に影響力のある作品として広く評価されています。

彼の哲学は、現代においてもなお多くの議論を呼び起こし、動物に対する倫理的責任についての理解を深めるための重要な資源となっています。

トム・リーガンの思想は、動物の権利が持つ倫理的な意味を考える上で欠かせない存在となっており、今後もその影響は続くことでしょう。

特徴

動物の権利の擁護者

トム・リーガンは、20世紀の哲学において動物の権利を論じる重要な思想家の一人です。

彼の思想の核心には、「動物は権利を持つ存在であり、倫理的に配慮されるべきだ」という信念があります。

1983年に出版した『The Case for Animal Rights』では、動物が持つ権利についての哲学的な論証を展開し、この作品は動物倫理の分野において基礎的なテキストとなりました。

リーガンの立場は、動物を単なる資源として扱う従来の見方に対抗するものであり、彼は動物の権利が人間の権利と同様に尊重されるべきであると主張しました。

彼は、動物に対する倫理的責任を強調し、その責任が現代社会においてますます重要になると警鐘を鳴らしました。

哲学的アプローチ

リーガンの哲学的アプローチは、非常に明確で論理的です。彼は、動物権利を支持するための理論的基盤を構築し、その中で倫理学の重要な概念を取り入れました。

特に彼は、権利を持つことの意味やその基盤を深く考察しました。

彼は「権利」という概念を単なる法律上の枠組みではなく、道徳的な義務として捉え、その背景にある倫理的な理由を示しました。

リーガンは、動物の権利を主張するにあたり、個々の動物が持つ内面的な価値を重視しました。

彼の考えでは、動物は感情や経験を持つ存在であり、その存在自体が価値を持っています。

この視点は、動物倫理の議論において新たなパラダイムを提供しました。

学際的な視点

リーガンの思想は、単なる哲学的な考察にとどまらず、心理学、生物学、環境学といったさまざまな分野からの知見を取り入れることで深化しました。

彼は、動物の権利について考える際には、科学的なデータや生物学的な理解を欠かさないことが重要だと認識していました。

このようにして、彼の理論は多様な視点からのアプローチによってより強固なものとなり、動物倫理の議論において広がりを見せました。

社会的活動家としての側面

リーガンは、学者としての活動だけでなく、動物権利運動におけるアクティビストとしても知られています。

彼は、動物に対する虐待や搾取を撲滅するためのキャンペーンに積極的に参加し、社会全体に対して動物権利の重要性を広めるために尽力しました。

特に、彼は公の場での講演や討論において、自身の思想を伝え、多くの人々に動物の権利について考えさせる機会を提供しました。

彼の活動は、動物権利を支持する非営利団体やコミュニティとの連携を通じて行われ、理論と実践が一体となった形で進められました。

このようにして、リーガンは学術的な議論だけでなく、実際の社会問題に対しても影響を及ぼしました。

知識の伝達者

トム・リーガンは、教育者としても非常に高く評価されています。

彼は大学で長年にわたり教壇に立ち、多くの学生に動物倫理や哲学を教えました。

彼の授業は、学生たちに深い思索を促すものであり、動物権利に関する問題についての理解を深める機会を提供しました。

リーガンの教育的アプローチは、学生たちに対して思考を促し、彼らが社会的な問題に対して敏感になるようなインスピレーションを与えました。

彼はまた、動物倫理に関する論文や書籍を多く執筆し、知識の普及にも貢献しました。

その中には、動物権利の哲学的な側面だけでなく、実際のケーススタディや社会的な影響についての考察も含まれています。

最後の影響と遺産

リーガンは2017年に亡くなりましたが、その思想は今なお多くの人々に影響を与えています。

彼の業績は、動物権利に関する研究や議論の土台を築くものであり、現代の動物倫理において重要な位置を占めています。

彼の著作は、動物権利運動に参加する人々や研究者にとって欠かせないリソースとなっており、後世の活動家にとってもインスピレーションの源であり続けています。

リーガンの哲学と活動は、動物権利を巡る社会的な議論において重要な役割を果たし、彼の名は動物倫理の歴史に刻まれています。

彼の思想を通じて、多くの人々が動物の権利について考え、行動を起こすきっかけを得ることができました。

トム・リーガンの特徴は、動物の権利を守るための理論と実践を統合したことであり、その影響は今後も長く続くことでしょう。

エピソード

トム・リーガンは、動物権利の哲学的探求において非常に影響力のある思想家でしたが、彼の生涯には多くの興味深い逸話が存在します。

これらの逸話は、彼の人間性や哲学的信念を深く理解する手助けとなります。

幼少期の影響

リーガンは1938年にウィスコンシン州で生まれました。

彼の家族は、当時のアメリカでは一般的な保守的な価値観を持っていましたが、リーガン自身は幼少期から動物に対する特別な愛情を抱いていました。

特に、彼は家族が飼っていた犬に深い絆を感じ、その経験が彼の動物に対する倫理観の基盤を形成しました。

この時期の出来事が、後に動物権利を主張する哲学者としての道に導くことになります。

学問の道への道程

大学で哲学を学ぶ際、リーガンは従来の倫理学が動物に対してどれほど無関心であるかに気づきました。

彼はウィスコンシン大学で哲学を学んでいる間に、多くの著名な哲学者や倫理学者に影響を受けましたが、特に倫理学の講義において動物問題がほとんど取り上げられないことに驚きを覚えました。

この経験は、彼に「動物権利」についての研究を進める原動力となり、彼の後の業績に大きな影響を与えました。

『The Case for Animal Rights』の誕生

リーガンが1983年に発表した著書『The Case for Animal Rights』は、彼のキャリアの中でも最も重要な作品とされています。

この本が執筆される過程には、彼の周囲の哲学者たちとの活発な議論があったといいます。

特に、同時期に活動していた他の動物権利活動家との意見交換は、彼にとって非常に刺激的で、彼の思考を一層深める契機となりました。

この著作が世に出ると、動物権利に関する哲学的議論が一気に盛り上がり、多くの賛同者を得ることになりました。

公共の場での活動

リーガンは学問の場にとどまらず、公共の場でも積極的に活動しました。

特に彼は、動物権利を訴えるための講演活動に力を入れていました。

ある講演では、彼が動物の権利を擁護する理由として、自身の犬の体験を引き合いに出しました。

彼は、動物が感情を持つ存在であることを力説し、聴衆に対して感情的な呼びかけを行ったと言われています。

このように、彼は感情と論理を巧みに組み合わせ、聴衆の心を動かすことに成功しました。

クリエイティブな教育者

リーガンは教育者としても知られており、多くの学生に動物倫理を教えました。

彼は授業の中で学生たちに「動物の視点から考えること」を促す独自の手法を取り入れていました。

学生たちに対して、動物がどのように世界を認識しているのかを考えさせることで、倫理的思考を深めることに努めました。

このアプローチにより、多くの学生が動物権利についての理解を深め、彼の影響を受けた人々がその後の活動に参加するきっかけとなりました。

リーガンと仲間たちの絆

リーガンは、動物権利運動の仲間たちとの強い絆を築いていました。

彼は、同じ志を持つ仲間たちとのディスカッションやワークショップを頻繁に行い、その中で多くのアイデアを交換しました。

彼の影響を受けた仲間たちの中には、著名な動物権利活動家や哲学者が多数おり、リーガンは彼らにとって重要なメンターとなりました。

倫理的なジレンマへのアプローチ

リーガンは、自身が動物権利を擁護する一方で、倫理的なジレンマにも直面しました。

例えば、彼は動物実験の問題に対して非常に強い反対の立場を取っていましたが、一方で科学的研究の必要性についても理解を示していました。

彼は、倫理的な解決策を見つけるために常に自らを問い直し、理論と実践のバランスを模索していました。

この姿勢は、多くの人々にとって模範となり、動物倫理の複雑さを理解する手助けとなりました。

最後の活動と影響

リーガンは2017年に亡くなるまで、動物権利を訴える活動を続けました。

晩年には、彼が築いた理論や実践を若い世代に引き継ぐことを重視し、後進の育成にも力を入れていました。

彼の活動は、動物権利に対する理解を深めるだけでなく、その実現に向けた道を切り開くものでした。

トム・リーガンの生涯における逸話は、彼がどのようにして動物権利の哲学を築き上げ、広めていったかを示す重要な要素です。

彼の情熱と信念は、今なお多くの人々に影響を与え続けており、動物権利の考え方がいかに深く人々の心に根付いているかを物語っています。

Warning: Undefined variable $comment_form_sns_tags in /home/ktsky/philosophy-kayak.com/public_html/wp-content/themes/shaper/comments.php on line 27