西洋哲学史の流れとは?古代から現代まで、わかりやすく解説します!19‐2

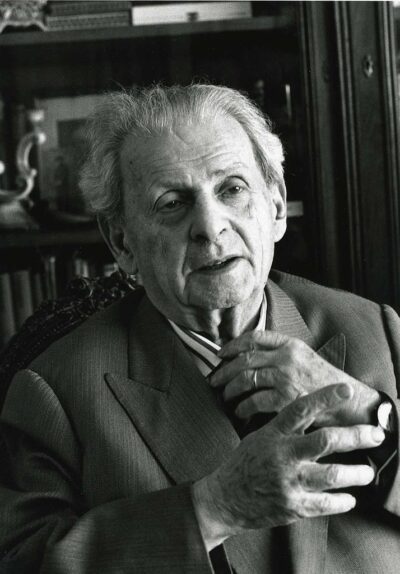

アリス・オコナー(1905年2月2日[旧暦1月20日] – 1982年3月6日)

生い立ち・生涯

アリス・オコナー(1905年2月2日[旧暦1月20日] – 1982年3月6日)は、20世紀の日本における著名な思想家であり、その生涯は多くの変革と挑戦に満ちていました。

彼女の生い立ちから晩年までの歩みをたどることで、彼女がどのようにして思想家としての地位を確立したのかを理解することができます。

幼少期と教育

アリス・オコナーは、1905年に日本で生まれました。

幼少期からその鋭い知性と深い感受性が際立っており、特に文学や哲学に対する関心が早くから芽生えました。

彼女の教育は、日本の伝統的な教育制度に加え、西洋の思想や文学を学ぶことにも注力しました。

彼女の家庭環境は、知識と教養を重んじるものであり、これが彼女の後の学問への道を切り開く基盤となりました。

学問への道

オコナーは、若い頃からその卓越した学問的な才能を示しました。

1920年代に入ると、彼女は東京の有名な大学で哲学を学び始めました。

彼女の学問的関心は、西洋哲学と日本の伝統的な思想との融合にありました。

この時期、彼女は特にフリードリヒ・ニーチェやジャン=ポール・サルトルの思想に強い影響を受け、実存主義や形而上学に関する深い洞察を深めました。

研究と業績

オコナーの学問的なキャリアは、彼女が大学院を修了した後に本格化しました。

1930年代から1940年代にかけて、彼女は哲学の分野で著名な論文や著作を発表し始めました。

特に彼女の著作『存在と自由』は、実存主義と日本の哲学的な伝統を結びつける重要な作品として評価されました。

この著作は、彼女の思想がどのように形成され、またどのように日本哲学に影響を与えたのかを示す一例です。

社会的活動と影響

戦後、日本が戦争から復興する中で、オコナーはその哲学的見解を社会的な問題に適用し始めました。

彼女は、戦後の日本における社会的な変革や女性の権利について積極的に議論し、その思想を広めるための活動に従事しました。

特に、彼女の哲学的な見解は、戦後の日本における新しい社会的価値観の形成に大きな影響を与えました。

1949年、オコナーは東京大学の教授に任命され、その後数十年間にわたって教育と研究に従事しました。

彼女の講義や著作は、多くの学生や研究者に影響を与え、彼女自身の思想が日本の哲学界において重要な位置を占めるようになりました。

晩年と遺産

1970年代に入ると、オコナーはその学問的な活動から徐々に引退し、晩年は静かな生活を送るようになりました。

しかし、彼女の影響は衰えることはなく、彼女の思想や著作は後の世代の哲学者や思想家に多大な影響を与え続けました。

1982年3月6日、アリス・オコナーは亡くなりましたが、その哲学的遺産は今なお生き続けています。

彼女の思想は、日本の哲学や社会思想において重要な役割を果たし、彼女の生涯はその深い学問的探求と社会的な貢献によって彩られました。

アリス・オコナーの生涯を振り返ることで、彼女の哲学がどのように形成され、またどのように日本社会に影響を与えたのかを深く理解することができます。

彼女の人生は、学問と社会的な実践の両面において卓越した業績を残し、多くの人々に感銘を与えました。

哲学・思想

アリス・オコナー(1905年2月2日 – 1982年3月6日)は、20世紀の日本哲学界において独自の位置を確立した思想家であり、彼女の哲学は実存主義、現象学、そして日本の伝統的思想との対話を通じて深い影響を及ぼしました。

彼女の思想の核心を理解することで、彼女がどのようにして独自の哲学的見解を構築したのかを探ることができます。

実存主義とその影響

アリス・オコナーの思想の中核には、フリードリヒ・ニーチェやジャン=ポール・サルトルの実存主義があります。

1920年代から1930年代にかけて、彼女はこれらの思想家の影響を受けながら、実存主義の概念を日本の文脈に適応させることを試みました。

特に彼女の著作『存在と自由』(1940年)は、実存主義の核心である「自由」と「存在」の問題を探求し、日本の哲学的伝統と結びつけて考察しています。

この著作では、自由意志と人間の存在がどう結びつくのか、そしてこの理解が社会や倫理にどう影響を及ぼすのかについて論じています。

現象学との対話

オコナーの哲学は現象学とも深く関連しています。

エドムンド・フッサールの現象学を取り入れた彼女の研究は、「意識の意向性」や「現象の本質」についての理解を深めることを目指しました。

特に、彼女の研究『意識と現象』(1955年)では、フッサールの現象学的アプローチを基にしながら、日本の伝統的な哲学と対話する試みがなされています。

彼女は、現象学がどのようにして人間の経験を根本的に理解し、また文化的な差異を超えて共通の経験を明らかにするかについて論じました。

日本の伝統思想との融合

アリス・オコナーは、西洋哲学と日本の伝統思想を融合させることに特に力を入れました。

彼女は、禅や仏教の哲学的概念を取り入れながら、これらが実存主義や現象学とどのように関連するのかを考察しました。

例えば、彼女の著作『禅と存在』(1960年)では、禅の「空」や「無我」などの概念が、存在の本質や自由の問題にどのように寄与するかを探求しました。

彼女は、これらの伝統的な思想が現代の哲学的問題に対して新しい視点を提供すると考えていました。

哲学的倫理と社会問題

オコナーの哲学は、倫理的な問題や社会的な課題にも深く関与しています。

彼女は、戦後の日本社会における倫理的ジレンマや社会的変革について積極的に考察しました。

彼女の著作『倫理と社会』(1972年)では、個人の自由と社会的責任の関係について詳細に論じており、特に社会的な不平等や倫理的な問題に対する哲学的アプローチを示しました。

この著作では、個人の自由と社会的な義務がどのように調和するのか、またその実現のためにどのような社会的変革が必要なのかについて考察しています。

存在と自己の理解

アリス・オコナーの思想における重要なテーマの一つが、「存在」と「自己」の理解です。

彼女は、個人の存在がどのようにして自己を形成し、またどのようにして他者との関係性の中で自己を確立するのかについて深く掘り下げました。

彼女の著作『自己と他者』(1980年)では、自己の形成過程や他者との関係性がどのように存在の本質に影響を与えるのかを探求しています。

特に、個人の自由と社会的なつながりがどのように相互作用し、存在の意味を形成するのかについて考察しています。

アリス・オコナーの哲学と思想は、彼女が生きた時代や文化的背景に深く根ざしながらも、普遍的な問題に対する洞察を提供しています。

彼女の著作や思想は、実存主義、現象学、日本の伝統思想との対話を通じて、哲学的な探求を深め、現代の問題に対して新しい視点を提供しています。

特徴

アリス・オコナー(1905年2月2日 – 1982年3月6日)は、日本哲学界における独自の立場を確立し、哲学的な探求において重要な影響を及ぼしました。

彼女の思想は、実存主義、現象学、そして日本の伝統的な哲学との対話を通じて形成されました。

ここでは、アリス・オコナーの哲学的特徴を詳しく掘り下げていきます。

実存主義と日本的視点の融合

アリス・オコナーの思想の特徴の一つは、実存主義と日本的視点の融合です。

彼女は、フリードリヒ・ニーチェやジャン=ポール・サルトルといった実存主義者の影響を受け、自由や存在に関する問いを掘り下げました。

その一方で、彼女は日本の伝統的な思想、特に禅や仏教との対話を通じて、これらの西洋思想を日本の文化的文脈に適応させることに努めました。

彼女の著作『存在と自由』(1940年)では、実存主義の核心概念を日本の哲学的伝統と結びつけて探求し、自由や存在の問題に対する新たな視点を提供しました。

現象学的アプローチ

オコナーのもう一つの特徴は、現象学的アプローチの採用です。

エドムンド・フッサールの現象学に強い関心を持ち、意識の構造や現象の本質について深く考察しました。

彼女の著作『意識と現象』(1955年)では、フッサールの理論を日本の哲学的伝統と対話させることを試み、現象学がどのようにして個人の経験や意識を理解するのに役立つかを論じています。

特に、意識の意向性や現象の本質についての理解を深めるために、実験的かつ理論的なアプローチを採用しました。

文化的・社会的視点の導入

アリス・オコナーの思想は、単なる哲学的探求にとどまらず、文化的および社会的な視点をも含んでいます。

彼女は、戦後の日本社会における倫理的な問題や社会的変革について積極的に考察しました。

『倫理と社会』(1972年)では、個人の自由と社会的責任との関係を深く掘り下げ、社会的な不平等や倫理的ジレンマについての哲学的なアプローチを提供しています。

この著作は、彼女の哲学が社会問題に対する具体的な解決策を提示するものであることを示しています。

日本の伝統思想との対話

オコナーの哲学的特徴の中で特に重要なのは、彼女が日本の伝統思想と対話を行ったことです。

彼女は、禅や仏教の思想が実存主義や現象学とどのように関連するのかを探求しました。

『禅と存在』(1960年)では、禅の「空」や「無我」といった概念が、存在の本質や自由の問題にどのように寄与するかを論じています。

これにより、彼女は日本の哲学的伝統が現代の哲学的問題に対して新しい視点を提供する可能性があると考えました。

存在と自己の理解

アリス・オコナーの思想におけるもう一つの顕著な特徴は、「存在」と「自己」の理解です。

彼女は、自己の形成過程や他者との関係性がどのようにして存在の本質に影響を与えるのかを深く掘り下げました。

『自己と他者』(1980年)では、自己の形成と他者との関係がどのように相互作用し、存在の意味を形成するのかを探求しています。

個人の自由と社会的なつながりがどのように調和するのかについての考察は、彼女の哲学の中心的なテーマの一つです。

アリス・オコナーの思想は、実存主義と現象学の理論を日本の文化や哲学的伝統と融合させ、文化的・社会的視点を加えた独自の哲学的アプローチを提供しています。

彼女の著作や思想は、現代の哲学的問題に対する深い洞察をもたらし、彼女が残した哲学的遺産は今なお多くの人々に影響を与え続けています。

エピソード

アリス・オコナー(1905年2月2日[旧暦1月20日] – 1982年3月6日)は、その哲学的な貢献だけでなく、彼女自身の生涯にも多くの逸話が残されています。

彼女の個性や知性を示すエピソードをいくつか紹介します。

多文化的な背景と大学時代のエピソード

オコナーは日本の伝統的な価値観と西洋の哲学的影響を受けて育ちました。

彼女の大学時代、東京大学での研究は非常にユニークでした。

日本の哲学者としては珍しく、彼女はフリードリヒ・ニーチェやジャン=ポール・サルトルなど西洋の思想家に深い関心を持ちました。

その結果、彼女は日本の哲学界においても異彩を放ち、彼女の研究室は哲学愛好者たちの集まり場となりました。

大学時代のある逸話として、オコナーは毎日のように哲学的対話を繰り広げる「哲学サロン」を開いていました。

彼女はこのサロンで、西洋の哲学者の思想と日本の伝統的な思想との対話を奨励し、学生たちに深い思索を促しました。

ある時、彼女のサロンに参加した若い学生が、「禅と実存主義の違いについてどう考えますか?」と尋ねました。

オコナーは笑顔で、「それはまるで海と山の違いだね。どちらも深いけれど、その形や体験は異なる」と答え、参加者たちに考える余地を与えました。

初期の著作と批判的な反響

アリス・オコナーの初期の著作は、彼女が西洋思想を日本の文脈に適応させる方法を探求していたことを示しています。

彼女の代表作『存在と自由』(1940年)は、その時代の日本の哲学界において大きな反響を呼びました。

しかし、この著作が出版された当初、オコナーは厳しい批判に直面しました。

特に、彼女の実存主義の解釈が、当時の保守的な哲学者たちにとっては異端視されることが多かったのです。

ある時、オコナーが講演会で彼女の思想を発表した際、反対意見を述べる参加者が「あなたの解釈は西洋の哲学を単なる模倣に過ぎない」と批判しました。

オコナーは冷静に、「模倣ではなく、対話です。

哲学は常に対話から生まれるものです」と返答し、議論を深めました。

この対話のスタイルは、彼女の哲学的アプローチにおける特徴の一つであり、彼女の人柄を示すエピソードとして知られています。

社会的活動と教育者としての姿勢

オコナーは、単なる哲学者にとどまらず、社会的な活動にも積極的でした。

特に戦後の日本社会における倫理的な問題についての講演や執筆を行い、社会的な変革を促すよう努めました。

彼女の著作『倫理と社会』(1972年)は、個人と社会との関係を深く掘り下げたものであり、当時の日本社会に対する批評や提案が含まれています。

ある時、オコナーは東京の教育機関で学生たちに対して特別講義を行いました。

この講義で彼女は、「教育とはただ知識を伝えることではない。教育は、個々の存在を形成し、社会に対する責任を育むことです」と語り、その熱意で学生たちを感動させました。

この姿勢は、彼女が哲学だけでなく教育にも深い関心を持っていたことを示しています。

晩年の人柄と哲学の遺産

アリス・オコナーの晩年には、彼女の哲学的な成果と人柄が広く認識されるようになりました。

1980年代初頭、彼女は複数の国際的な哲学会議に招待され、その思想が世界中で評価されるようになりました。

ある会議では、オコナーは「哲学の目的は答えを出すことではなく、問いを深めることだ」と語り、彼女の哲学的探求がいかに深遠であるかを示しました。

彼女の生涯にわたる哲学的な貢献と社会的な活動は、多くの人々に影響を与え続けています。

アリス・オコナーの思想と行動は、彼女の時代だけでなく、現在の哲学的議論にも引き続き影響を及ぼしています。

グレース・ホッパー (1906年12月9日 – 1992年1月1日)

Grace Murray Hopper

生い立ち・生涯

グレース・ホッパー(Grace Hopper)は、コンピュータ科学とプログラミングの分野において革命的な貢献をしたことで広く知られています。

彼女の生い立ちと生涯は、技術の発展だけでなく、女性の進出にも大きな影響を与えました。

以下に、彼女の生い立ちと生涯を詳しく見ていきましょう。

幼少期と教育

1906年12月9日、ニューヨーク市で生まれたグレース・ホッパーは、実家の家庭環境の影響を受けて、幼少期から学問に対する強い興味を抱いていました。

彼女の父親は保険会社に勤めており、母親は家庭の教育を担当していました。

ホッパーは数学や科学に優れた才能を持ち、特に数学に対する強い情熱を示していました。

1928年、ホッパーはイェール大学に入学し、数学を専攻しました。

1928年には、イェール大学から学士号を取得。

その後、1930年には同大学から修士号を取得しました。

さらに1934年には、数学博士号を取得するためにコロンビア大学に入学しました。

彼女の学問的な能力は、将来の技術的な業績への礎となりました。

第二次世界大戦と海軍での活動

1943年、ホッパーは第二次世界大戦の勃発を受けて、アメリカ海軍に入隊しました。

彼女は当時の海軍のプログラムで初めてプログラムを組むためのコンピュータに関わり、その業績が後のコンピュータ科学の基礎となりました。

彼女の最初の大きな貢献は、ENIAC(エニアック)と呼ばれる世界初のコンピュータのプログラム作成に関わることでした。

1944年には、ホッパーは海軍のコンピュータプログラムチームに参加し、その後のコンピュータプログラムに大きな影響を与えました。

彼女は、プログラムの「バグ」という用語を普及させたことで知られています。

1947年、彼女とそのチームは、ENIACの中で実際に見つけた蛾(バグ)を取り除くことで「バグ」という用語を普及させました。

コンピュータ言語の開発

戦後、ホッパーはコンピュータプログラミングの分野でさらなる業績を上げました。

1959年には、彼女はCOBOL(コボル)と呼ばれる初のビジネス向けプログラミング言語の開発に貢献しました。

COBOLは、商業データ処理の標準言語として広く使われ、プログラムの標準化に大きな役割を果たしました。

COBOLの開発により、ホッパーはコンピュータ科学の発展に大きな影響を与えました。

彼女の努力により、プログラムの効率性と生産性が向上し、ビジネスの分野でのコンピュータの利用が大幅に拡大しました。

晩年と評価

ホッパーのキャリアは、コンピュータ科学と海軍での活動の両方で数多くの賞と栄誉に包まれました。

彼女は、アメリカ海軍から大将の階級を授与され、またコンピュータ科学の分野で数多くの賞を受賞しました。

特に、彼女の著作や業績は、多くの技術者や研究者に影響を与えました。

1992年1月1日、ホッパーはワシントンD.C.で亡くなりました。

彼女の死は、コンピュータ科学と技術の分野における彼女の業績を称える多くの人々にとって大きな損失となりました。

ホッパーの業績は、現在でもプログラミング言語の発展やコンピュータ技術の進化に影響を与え続けています。

グレース・ホッパーの生い立ちと生涯は、彼女の技術的な業績だけでなく、彼女の知識と献身がどのように技術の発展に寄与したかを物語っています。

彼女の人生を振り返ることで、技術の進化と女性の貢献の重要性を再認識することができます。

哲学・思想

グレース・ホッパーは、コンピュータ科学の先駆者であり、プログラミング言語の発展に大きく貢献したことで知られています。

彼女の哲学や思想は、技術の進化だけでなく、教育や組織文化に対するアプローチにも強い影響を与えました。

以下に、ホッパーの哲学や思想を探っていきます。

科学と技術に対する探究心

ホッパーの思想の中で最も顕著なのは、彼女の科学と技術に対する深い探究心です。

彼女は、技術の進歩を人類のために役立てるべきだという信念を持っていました。

1940年代のコンピュータ開発初期において、彼女は「計算機は人間の思考をサポートするものである」と語り、その信念に基づいて新しいプログラムや言語の開発に取り組みました。

特に、COBOL(Common Business-Oriented Language)というプログラミング言語の開発においては、ホッパーの思想が色濃く反映されています。

COBOLは、ビジネスのニーズに応じた高水準のプログラミング言語として設計され、プログラムがより直感的で理解しやすくなることを目指しました。

彼女の哲学は、技術を通じて実用的な解決策を提供し、より多くの人々がコンピュータを使いやすくするというものでした。

「バグ」という概念とその影響

グレース・ホッパーが「バグ」という用語を普及させたエピソードは、彼女の実践的な哲学を象徴しています。

1947年、ホッパーと彼女のチームがENIACコンピュータの中に挟まった蛾を取り除いた際、「バグ」という用語がコンピュータの障害を表す言葉として広まりました。

彼女のユーモアと実践的なアプローチは、技術者たちの間で「バグ」を修正する際の精神的な距離を保ち、問題解決をより効果的にするための考え方に影響を与えました。

教育と人材育成への情熱

ホッパーの思想は、教育と人材育成に対する強い情熱にも表れています。

彼女は、コンピュータ技術が進化する中で、それを利用できるスキルを持った人材が必要であると認識していました。

そのため、彼女は技術者だけでなく、教育者としても活動し、若い世代に対してコンピュータ科学の魅力と重要性を伝えました。

ホッパーは「技術者としての成功は、技術そのものに対する愛情と、問題解決に対する情熱に支えられている」と語り、教育の重要性を強調しました。

彼女の教育的アプローチは、知識の共有と技術の普及を促進し、多くの人々がコンピュータ科学に興味を持ち、技術者として成長するきっかけとなりました。

組織文化とリーダーシップ

ホッパーは、組織文化とリーダーシップに対しても独自の考え方を持っていました。

彼女は、チームの協力とコミュニケーションがプロジェクトの成功に不可欠であると信じており、これを実践するための方法論を持っていました。

彼女は「リーダーシップは指示を出すことではなく、チームが自分で考え、行動する環境を作ること」と述べ、その理念を職場で実践しました。

また、ホッパーはジェンダー平等にも関心を持ち、女性が技術職に進出することを奨励しました。

彼女自身が女性として技術の最前線で活躍し、その姿勢を通じて多くの女性に希望とインスピレーションを与えました。

実践的な問題解決へのアプローチ

グレース・ホッパーの哲学は、理論だけでなく実践に重きを置くものでした。

彼女は問題解決に対して実践的なアプローチを取り、技術がどのように現実の課題を解決するかを常に考えていました。

彼女の著名な言葉「最も重要なのは、問題を解決することであり、完璧な理論ではない」という考え方は、彼女の実用主義的な哲学をよく表しています。

ホッパーは、技術の発展が人々の生活をより良くするための手段であると信じ、その信念に基づいて活動を行いました。

彼女の実践的なアプローチは、コンピュータ科学だけでなく、多くの分野での問題解決に影響を与え続けています。

グレース・ホッパーの哲学や思想は、彼女の業績と密接に関連しており、技術の進化、教育、リーダーシップ、問題解決に対する深い理解を反映しています。

彼女の考え方は、現代の技術者や研究者にとっても多くの示唆を与え続けています。

特徴

グレース・ホッパーは、20世紀のコンピュータ科学における重要なパイオニアであり、その業績と個性は今なお多くの人々に影響を与えています。

彼女の特徴を以下に詳しく見ていきましょう。

コンピュータ科学の先駆者

ホッパーの最も顕著な特徴は、コンピュータ科学の発展に対する革新的な貢献です。

1940年代にコンピュータ技術がまだ初期段階にあった時期、彼女は「コンピュータプログラム」を体系化するための基礎を築きました。

特に、1959年に発表されたCOBOL(Common Business-Oriented Language)の開発において彼女の役割は極めて重要です。

COBOLはビジネスデータ処理に特化したプログラミング言語で、直感的で使いやすく、業務アプリケーションの標準言語となりました。

これにより、ホッパーはプログラミング言語の設計における先駆者としての地位を確立しました。

「バグ」と「デバッグ」の概念

グレース・ホッパーは、コンピュータ用語の「バグ」という概念を広めたことで知られています。

1947年、彼女とチームがコンピュータの中で蛾(バグ)を発見し、それを取り除く作業を行いました。

この出来事が「バグを取り除く」という用語を生み出し、ホッパーのユーモアと実践的なアプローチが業界に影響を与えました。

このエピソードは、問題解決のプロセスに対する彼女の実用主義的な姿勢を象徴しています。

卓越した教育者とメンター

ホッパーは、単なる技術者にとどまらず、教育者としても優れた業績を残しました。

彼女は技術的な知識を次世代に伝えることに情熱を注ぎ、多くの講演やセミナーでその経験を共有しました。

特に、彼女の授業や講演では、コンピュータ科学の基本的な概念をわかりやすく説明し、学びやすい環境を提供しました。

彼女の教育に対するアプローチは、技術者としての知識を深めるだけでなく、技術教育全般の向上にも寄与しました。

卓越したリーダーシップと組織能力

ホッパーのリーダーシップスタイルもまた、彼女の特徴のひとつです。

彼女は、チームメンバーに対して大きな信頼を寄せ、彼らが自分の意見やアイデアを自由に表現できる環境を作りました。

ホッパーは「リーダーシップとは、指示を出すことではなく、チームが自ら成長し、問題を解決できるようにすること」と述べ、その理念を実践しました。

このアプローチは、彼女が率いたプロジェクトにおいて成功を収めるための鍵となりました。

性別を超えたインスピレーション

グレース・ホッパーは、技術分野での女性の地位向上に貢献しました。

彼女自身が女性としてコンピュータ科学の最前線で活躍し、多くの女性に技術職の魅力を伝えました。

彼女のキャリアは、女性が技術職に進出するための道を開くものであり、性別に関係なく能力を発揮できる環境を作る重要性を示しています。

実践的なアプローチと革新性

ホッパーの哲学は、実践的で革新的なアプローチを特徴としています。

彼女は、技術の理論的な側面だけでなく、その実用的な応用にも注目しました。

彼女の考え方は、「技術の進化は実際の問題解決に役立つものでなければならない」というものであり、この実用主義的な姿勢が、彼女の仕事に対する取り組み方に色濃く反映されています。

グレース・ホッパーの特徴は、彼女の業績や哲学、リーダーシップスタイルに深く根ざしています。

彼女の貢献は、技術の進歩だけでなく、教育や組織文化、性別平等の向上に大きな影響を与え、今なお多くの人々にインスピレーションを与え続けています。

エピソード

グレース・ホッパーは、コンピュータ科学の先駆者として知られ、その業績や影響力は多岐にわたります。

彼女の人生には、興味深い逸話が数多くあります。以下にいくつかの代表的なエピソードを紹介します。

「バグ」と「デバッグ」の由来

1947年、ホッパーはハーバード大学の計算機「マークII」で作業をしていました。

このコンピュータの不具合を調査している際、技術者たちは実際の蛾がリレーの中に入り込んでいたことを発見しました。

これがコンピュータの「バグ」となり、同時に「デバッグ」という用語が生まれるきっかけとなりました。

ホッパー自身はこの出来事を「私はバグを取り除いた証拠として、その蛾をノートに貼り付けた」と述べています。

このエピソードは、後に「バグを取り除く」という言葉が広く使われるようになる契機となり、ホッパーのユーモアと実用主義が業界に深く刻まれることとなりました。

COBOLの開発とホッパーの役割

1959年、ホッパーはCOBOL(Common Business-Oriented Language)の設計に大きな役割を果たしました。

COBOLは当時のビジネスアプリケーションのために設計されたプログラミング言語で、その直感的な構文と広範な応用可能性から、長年にわたり使用され続けています。

ホッパーはこのプロジェクトにおいて、商業データ処理のニーズに合った言語仕様の提案や、プログラミング言語の標準化に向けた取り組みを行いました。

彼女の情熱と知識が、COBOLを成功に導く要因となり、今もなおビジネス分野での重要な言語として位置付けられています。

退役軍人と再就職

ホッパーは1943年にアメリカ海軍に入隊し、第二次世界大戦中に軍の計算機プロジェクトに参加しました。

戦後、彼女は民間企業に転職し、コンピュータ科学の発展に尽力しました。

しかし、1959年に海軍に復帰し、コンピュータ関連の仕事を続けることになります。

この再就職は彼女のキャリアに大きな転機をもたらし、海軍内での地位を確立するとともに、軍と民間でのコンピュータ技術の融合を促進しました。

コンピュータ界の「伝説的な講演」

ホッパーは、その講演スタイルでも知られており、特に「コンピュータの未来」をテーマにした講演が話題となりました。

彼女は、コンピュータの可能性や将来の展望について、分かりやすく且つ情熱的に語り、多くの聴衆に感銘を与えました。

彼女の講演は、コンピュータ科学に対する一般の関心を高めると同時に、業界内での理解と認識を深める役割を果たしました。

ファッションと個性

グレース・ホッパーは、コンピュータ科学者でありながらも、そのファッションセンスで知られていました。

彼女は「ビジネススーツとパンツスーツが好きで、かつてはシンプルなドレスコードを守っていたが、時にはカラフルなネクタイや帽子を着用していた」と言われています。

このような個性的なスタイルは、彼女の専門性と共に周囲から愛される要素の一部でした。

「マザー・オブ・コンピュータサイエンス」

ホッパーは、「コンピュータサイエンスの母」とも称されています。

彼女の業績と影響力は、コンピュータ技術の発展にとどまらず、その後の技術者やプログラマーの教育にまで広がっています。

彼女が残した影響は、今もなお多くの人々にインスピレーションを与え続けています。

グレース・ホッパーの生涯は、革新と実用主義、教育とリーダーシップの要素が見事に組み合わさったものでした。

彼女の数々の逸話は、技術界の伝説的な人物としての彼女の地位を確立するとともに、後世に多大な影響を与え続けています。

ホッパー COBOL言語の母 海軍准将の軌跡と現代ITに残す影響

ハンナ・アーレント(1906年10月14日 – 1975年12月4日)

生い立ち・生涯

ハンナ・アーレントの生い立ち

ハンナ・アーレントは、1906年10月14日、ドイツのハノーファー近郊にあるリンダンという町で生まれました。

ユダヤ系の家庭に育ち、幼少期から知的な環境に恵まれていました。

彼女の父、パウル・アーレントは技師で、母、マルタ・アーレントは積極的に社会問題に関心を持つインテリでした。

父親はハンナが7歳のときに亡くなりますが、母親の影響を受け、アーレントは幼い頃から勉学への強い関心を示しました。

アーレントが10代の頃、家族はベルリンに移住し、彼女はそこで教育を受けました。

ベルリンでは自由な思想が育まれており、彼女はその影響を受けます。

やがて、18歳でマールブルク大学に進学し、ここで彼女の哲学的な基盤が築かれることになります。

哲学的影響と初期の学問的活動

マールブルク大学では、存在主義哲学者マルティン・ハイデッガーと出会います。

ハイデッガーは当時の哲学界で名を馳せており、アーレントは彼の講義に強い感銘を受けました。二人は短期間ながらも個人的な関係を持ち、この経験はアーレントの思想形成に大きな影響を与えます。

しかし、ナチスが台頭し、ハイデッガーがその支持者となったことで、彼女はハイデッガーと決別し、より独自の道を歩み始めることとなります。

1928年には、ハイデルベルク大学に移り、ここで哲学者カール・ヤスパースのもとで学びました。

ヤスパースはアーレントにとってもう一人の重要な師であり、彼のもとで『アウグスティヌスにおける愛の概念』という論文を書き、1932年に博士号を取得しました。

この論文はアーレントの最初の主要な学術的業績であり、彼女の初期思想を示しています。

ナチス時代の亡命とフランスでの活動

1933年、ナチスが政権を掌握すると、ユダヤ人であったアーレントは迫害を恐れてドイツを離れることを余儀なくされました。

最初に亡命先として選んだのはフランスでした。

パリに移住し、ここでユダヤ人難民を支援する活動に従事します。

彼女は様々な知識人と交流を深め、この時期に多くの思想的影響を受けました。

しかし、1940年にナチスがフランスを占領すると、再び逃亡を余儀なくされます。

アーレントはフランス南部の収容所に一時拘束されましたが、なんとか脱出し、1941年にアメリカ合衆国へと亡命します。

アーレントはこのアメリカ亡命が人生の重要な転機となり、ここで彼女は新たな生活を築くことになりました。

アメリカでの活動と執筆活動

アメリカに移住した後、アーレントはニューヨークに居住し、ここでジャーナリストや研究者として活動を開始します。

1945年にはアメリカ国籍を取得し、その後は哲学者、政治理論家として名を成すようになりました。

アーレントが国際的な名声を得るきっかけとなったのは、1951年に発表された『全体主義の起源』という著作です。

この著作は、全体主義政権であるナチス・ドイツとソビエト連邦の共通点を分析し、20世紀における政治的暴力と権力の問題を考察したものでした。

この作品によってアーレントは、当時の知識人の間で注目を浴び、政治哲学の分野における重要な声となります。

1950年代には、ニューヨークの有名な知識人サークルに加わり、アメリカの学術界や文化界で幅広い人脈を築きました。

1963年には、彼女のもう一つの代表作である『イェルサレムのアイヒマン』が出版されます。

ナチスの戦犯アドルフ・アイヒマンの裁判を基に書かれたこの本は、アーレントの「悪の凡庸さ」という概念を提唱したことで注目されました。

アイヒマンのような平凡な人物が、狂信的な悪事を行う過程を分析したこの著作は、大きな反響を呼び、賛否両論を巻き起こしました。

晩年と死

アーレントは1970年代に入っても精力的に執筆活動を続け、政治理論や哲学に関する多くの著作を発表しました。

彼女の思想は、権力、自由、責任といった現代政治における根本的な問題に鋭く切り込み、特に民主主義や市民的自由に関する議論で重要な役割を果たしました。

1975年12月4日、アーレントはニューヨークで心臓発作により69歳で亡くなります。

彼女の死後も、その思想と著作は多くの人々に影響を与え続けており、今日でも政治哲学の分野で重要な位置を占めています。

哲学・思想

ハンナ・アーレントの哲学的基盤

ハンナ・アーレント(1906年 – 1975年)の哲学は、20世紀の政治思想に多大な影響を与えた。

彼女の思想は、ナチス政権下での経験や亡命生活、ユダヤ人としてのアイデンティティ、さらには師匠であるマルティン・ハイデッガーやカール・ヤスパースとの交流に深く根差している。

アーレントは、従来の政治哲学の枠組みを超え、特に「行為」や「公共性」、「全体主義」といったテーマに新たな視座をもたらした。

人間の活動領域:労働、仕事、行為

アーレントの主要な哲学的貢献の一つは、彼女が人間の活動を「労働」、「仕事」、「行為」という3つの異なるカテゴリーに分類したことにある。

この概念は、1958年に出版された『人間の条件(The Human Condition)』で詳述されている。

まず「労働(labor)」は、生存のために必要な行為を指し、人間が生き延びるために繰り返すサイクル的な活動である。

これには、食物を得たり、住まいを確保したりといった、生理的・物質的なニーズに関わるものが含まれる。

一方、「仕事(work)」は、永続的なものを生み出す活動であり、文化や技術の発展に関連する。

例えば、建物や芸術作品、技術的発明などは、労働とは異なり一度完成すれば永続する可能性がある。

最も重要なのは「行為(action)」で、これがアーレントの政治哲学の中心を成している。

行為は他者との相互作用を通じてのみ成立し、それによって新たな始まりをもたらす力を持つ。

彼女は、この「行為」を「自由」と結びつけ、他者と共にいること、対話を通じて共に何かを成し遂げることこそが、真の意味での人間の活動であり、政治的自由の根幹であると考えた。

全体主義の分析

アーレントの代表的な著作の一つである『全体主義の起源(The Origins of Totalitarianism)』は、彼女の思想の中でも最も影響力のある作品の一つである。

この本は1951年に発表され、ナチス・ドイツとソビエト連邦の共通点を分析し、全体主義という独自の政治体制がいかにして成立するかを考察している。

彼女は、全体主義を他の政治形態と区別する要素として、イデオロギーとテロの結びつきを指摘した。

全体主義国家では、イデオロギーが絶対的な真理とされ、それに従わない者は排除されるか、徹底的に管理される。

さらに、テロは全体主義の体制において日常的な統治手段となり、恐怖を通じて人々を支配する。

この構造が、個人の自由と尊厳を完全に無効にし、人間を単なる従属的な存在に変えてしまうという点で、他の政治体制とは一線を画すものとした。

アーレントは、この全体主義体制の下では「孤立」が重要な役割を果たすと述べた。

全体主義は、個人を社会から孤立させ、他者との関係性を断絶することで、個人の主体性を失わせる。

これにより、個人は自らの行動に対する責任感を失い、結果として権力に完全に従属するようになる。

こうした全体主義体制下での孤立と自由の喪失は、アーレントの政治的思索の根幹を成すテーマである。

「悪の凡庸さ」とアイヒマン裁判

アーレントのもう一つの重要な思想は、「悪の凡庸さ」という概念である。

この概念は、1963年に出版された『イェルサレムのアイヒマン(Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil)』で提唱された。

この本は、ナチスの戦犯アドルフ・アイヒマンの裁判を取材したもので、彼女がこの裁判を通じて見出したのは、アイヒマンが極悪非道な悪人ではなく、むしろ平凡な公務員のような人物であったという事実だった。

アーレントは、アイヒマンの行為が冷酷で計画的な悪意によるものではなく、むしろ思考停止状態であったことを強調した。

アイヒマンは自らの行動に対して道徳的な反省をせず、上層部の命令にただ従っただけであり、そこに悪意というよりも「凡庸さ」が存在していたというのだ。

この「凡庸な悪」は、個々の人間が内的な倫理を無視し、思考を放棄することで成立するものであり、アーレントにとっては現代社会における最も恐ろしい現象の一つであった。

この概念は多くの論争を巻き起こしたが、アーレントの視点は、単にアイヒマン個人の問題にとどまらず、広く現代社会全体に警鐘を鳴らすものであった。

彼女は、いかにして普通の人々が全体主義体制の中で非人間的な行為を行い得るか、その危険性を指摘している。

公共性と自由

アーレントは、政治における「公共性(public sphere)」の重要性を強調した。

彼女にとって公共性とは、個々の市民が自由に意見を表明し、共に行為する場であり、これがなければ真の政治は存在しないと考えた。

『人間の条件』において、彼女は私的領域と公共領域の違いを明確に区別し、政治は公共領域における活動であり、それが人間の自由を実現する唯一の手段であるとした。

特に、アーレントは政治における「行為」を重要視した。

行為とは、他者との対話や協力を通じて何か新しいものを生み出すことであり、それこそが自由の真髄であると考えた。

自由は単に個人が選択する能力ではなく、他者と共に行為し、新たな始まりを生み出す力である。

この点で、アーレントの自由に対する理解は、近代的な自由主義の個人主義的な解釈とは一線を画すものである。

伝統的権威と現代社会

アーレントはまた、伝統的な権威が現代において失われつつあるという問題にも取り組んだ。

彼女は、古代ギリシャやローマの時代には、権威が宗教や伝統に基づいて強固に存在していたが、近代に入るとその基盤が崩壊し、権威の危機が生じたと論じた。

この権威の喪失は、アーレントにとって、現代社会における自由や公共性の衰退と密接に関連している。

彼女は、現代社会が権威を喪失する一方で、全体主義的な権力が台頭する危険性を指摘しており、それが個人の自由を抑圧する原因となると考えた。

この権威と自由の問題は、アーレントの思想において繰り返し取り上げられるテーマであり、特に民主主義の未来に対する彼女の警戒心を象徴している。

特徴

ハンナ・アーレントの思想の独自性

ハンナ・アーレント(1906年 – 1975年)は、20世紀を代表する政治哲学者であり、彼女の思想は独特な特徴を持っています。

特に、アーレントは哲学者として政治を中心に据え、その根本的な意味を探求しましたが、彼女のアプローチは従来の哲学者とは異なり、より実践的で歴史的な視点に基づいています。

アーレントは、現代の政治と人間の活動を深く考察し、「行為」や「自由」といった概念を通じて、人々がどのように社会の中で関わり合うかを探求しました。

思索と行為の分離

アーレントの哲学の特徴の一つに、思索(contemplation)と行為(action)の分離があります。

彼女は、古代ギリシャの哲学者たちが重視していた「思索する生(vita contemplativa)」ではなく、「活動する生(vita activa)」にこそ人間の本質があると主張しました。

これは、1958年に発表された『人間の条件(The Human Condition)』で最も顕著に現れています。

アーレントは、活動には「労働(labor)」、「仕事(work)」、「行為(action)」の3つがあるとし、特に「行為」が人間の自由を象徴すると考えました。

この「行為」は他者と共に行うもので、予測不可能であり、そのため新しい始まりを創造する力を持っています。

彼女はこの行為こそが、真の政治の場であり、人間が自らの自由を実現するための手段であると見なしました。

全体主義に対する批判

アーレントのもう一つの重要な特徴は、全体主義に対する鋭い批判です。

彼女の代表作『全体主義の起源(The Origins of Totalitarianism)』は、1951年に発表され、ナチズムとスターリニズムという2つの全体主義体制を比較し、全体主義の根本的なメカニズムを解明しました。

アーレントは、全体主義を他の独裁政権とは異なるものと見なしました。

全体主義は、単に個人の自由を制限するのではなく、人間そのものを根本から破壊する体制であると彼女は考えました。

特に、全体主義はイデオロギーとテロルを組み合わせ、個人を孤立させ、彼らを完全に支配下に置くことで、個々の主体性や道徳的判断力を無効にします。

この分析は、アーレントの政治哲学の核心に位置し、彼女の全体主義に対する深い理解と洞察がここに表れています。

「悪の凡庸さ」という新たな視点

アーレントのもう一つの特徴的な視点は、「悪の凡庸さ(the banality of evil)」という概念です。

この概念は、ナチス戦犯アドルフ・アイヒマンの裁判を報告した著作『イェルサレムのアイヒマン(Eichmann in Jerusalem)』(1963年)で詳しく説明されています。

彼女はアイヒマンのような人物が、決してサディスティックな悪人ではなく、むしろ自分の行為を反省することなく、命令に従っただけの「平凡な人間」であったことを指摘しました。

アーレントの「悪の凡庸さ」は、悪が特定の個人の内面的な邪悪さから生まれるのではなく、思考停止や無責任な従順さから生じることを示しています。

この考え方は、当時の社会に衝撃を与え、悪に対する従来の理解に新たな視点をもたらしました。

公共性と自由

アーレントの政治思想の核心には、公共性(public realm)と自由(freedom)の概念があります。

彼女は、政治とは他者との対話や共同行為を通じて行われるべきものであり、これが「公共の領域」において実現されると主張しました。

この「公共の領域」は、市民が自由に意見を表明し、共に行動する場であり、アーレントにとっては最も重要な政治的空間です。

アーレントは、政治における自由は個人の内面的な選択の自由ではなく、他者と共に行動する中で生まれるものであると強調しました。

この点で、彼女の自由の理解は、従来のリベラルな自由主義とは異なり、より共同体的で相互関係的なものです。

彼女は、自由が実現される場としての公共性を重視し、その場を失うことが政治の崩壊を意味すると警告しました。

伝統的権威の喪失と現代の危機

アーレントの思想のもう一つの特徴は、現代における伝統的権威の喪失に対する問題意識です。

彼女は、古代ギリシャやローマの社会においては、宗教や伝統に基づく強固な権威が存在し、それが社会秩序や道徳の基盤となっていたと論じました。

しかし、近代においては、啓蒙主義の影響で伝統的権威が次第に失われ、人々は新しい価値観や秩序を模索するようになりました。

アーレントは、この権威の喪失が現代社会における政治的混乱や個人のアイデンティティの危機と密接に関連していると考えました。

特に、彼女は権威が崩壊する一方で、全体主義的な体制が権力を握る危険性を警告し、個人の自由が脅かされる可能性を示唆しました。

この視点は、アーレントが政治的危機に対する深い洞察を持っていたことを象徴しています。

アーレントの思想の現代的意義

ハンナ・アーレントの思想は、現代においてもその重要性を失っていません。

彼女の全体主義に対する警告や、公共性と自由の重要性に対する考察は、21世紀のグローバルな政治状況においても多くの示唆を与えています。

アーレントは、人々が他者と共に行動し、対話することこそが、真の自由を実現する道であると強く主張しました。

そのため、彼女の哲学は、現在でも政治的自由と人間の尊厳を守るための重要な指針となり続けています。

エピソード

ナチス・ドイツからの逃亡とその背景

ハンナ・アーレントはユダヤ人であったため、1933年にナチスが政権を握った後、ドイツを脱出しなければなりませんでした。

当時のアーレントはベルリン大学で哲学を学び、著名な哲学者マルティン・ハイデッガーやカール・ヤスパースと交流を持つなど、知的な活動に深く関わっていました。

しかし、ナチスがユダヤ人を標的とするようになると、彼女の自由は次第に奪われていきました。

1933年、彼女はユダヤ人を弾圧するナチス政権に反対するため、政治活動を開始しました。

彼女は反ナチスの活動に協力し、ユダヤ人の迫害に関する情報を集めるためのリサーチを行いましたが、この行動が発覚し、逮捕されてしまいます。

しかし、アーレントは幸運にも釈放され、フランスへ逃亡しました。

この逃亡劇は、彼女の生涯における重要な転機となり、後に全体主義への鋭い批判を形成するきっかけとなります。

アーレントとハイデッガーとの複雑な関係

ハンナ・アーレントの師であり、恋愛関係にもあったマルティン・ハイデッガーとの関係も、彼女の人生における興味深い逸話の一つです。

アーレントは1924年、ハイデッガーがフライブルク大学で教鞭をとっていた際に彼の講義を受け、彼に強く魅了されました。

彼女はハイデッガーの弟子として、彼の存在論に深い影響を受け、二人はやがて恋愛関係に発展します。

しかし、ハイデッガーは後にナチス党に加入し、その思想に対して支持を表明しました。

これに対し、ユダヤ人であるアーレントは深い失望を感じ、二人の関係は一時期途絶えます。それでも戦後、アーレントは再びハイデッガーと接触し、彼を知的に評価し続けました。

彼女はハイデッガーの哲学的影響を完全に否定することはなく、彼の存在論的な視点が自身の政治哲学に一定の影響を与えたことも事実です。

アーレントとハイデッガーの関係は、個人的な情熱と哲学的信念の間の緊張を象徴する逸話として語り継がれています。

アイヒマン裁判と「悪の凡庸さ」

1961年、ハンナ・アーレントはナチス戦犯アドルフ・アイヒマンの裁判を取材するためにエルサレムに赴きました。

アーレントは当初、この裁判を通じてアイヒマンが冷酷で悪意に満ちた人物であることを確認しようとしていましたが、実際には全く異なる印象を受けます。

アイヒマンは単なる「命令に従っただけの」平凡な官僚に過ぎないように見えたのです。

この観察を基に、アーレントは「悪の凡庸さ(the banality of evil)」という概念を提唱しました。

彼女は、アイヒマンのような人物が悪を行う理由は、特別な悪意を持っているからではなく、思考の欠如や無責任さにあると論じました。

彼女の報告書『イェルサレムのアイヒマン』は大きな議論を呼び、多くの人々が彼女の見解に反発しました。

しかし、この「悪の凡庸さ」という考え方は、アーレントの思想を象徴する重要な視点となり、悪とは何かについての深い洞察を与えました。

アイヒマン裁判に対する批判とその影響

アイヒマン裁判に関するアーレントの報告は、多くの人々から批判を受けました。

特に、彼女が「ユダヤ人指導者もナチスの犠牲者ではなく、ある種の協力者であった」と示唆した部分は大きな論争を巻き起こしました。

彼女の言葉は、ユダヤ人コミュニティやホロコーストの生存者から強い非難を受けました。

しかし、アーレントはこれに屈することなく、自らの視点を貫きました。

彼女は、歴史や道徳的な問題を白黒で判断するのではなく、人間の複雑な心理や行動を多面的に理解する必要があると主張しました。

この騒動は彼女の名声を一時的に損なうことになりましたが、結果として彼女の思想が一層深まり、多くの学者や批評家から再評価されるようになりました。

カール・ヤスパースとの友情

アーレントの人生において重要な役割を果たしたもう一人の哲学者が、カール・ヤスパースです。

アーレントはヤスパースとの友情を非常に大切にしており、彼を「師」として尊敬していました。

二人の友情は1930年代から始まり、ヤスパースの哲学がアーレントの思想に大きな影響を与えました。

特に、ヤスパースが提唱した「コミュニケーションの哲学」は、アーレントの「公共性」の概念に直接的な影響を与えました。

ヤスパースは、個人が他者と対話を通じて真実を追求することが、自己の本質的な自由を実現するために不可欠であると考えました。

アーレントは、政治とはこの対話を通じて行われるべきものであり、自由とは他者との共同行為の中でのみ実現されると主張しました。

ヤスパースとの深い友情は、アーレントの哲学においても中心的な役割を果たしました。

亡命生活と執筆活動

アーレントの亡命生活も、彼女の逸話の中で興味深い部分です。

彼女はフランスに亡命した後、1940年にドイツ軍のフランス侵攻に伴い再び逃亡を余儀なくされました。

彼女は一時的にフランスの収容所に収監されましたが、最終的にはアメリカ合衆国へと渡りました。

このアメリカ亡命後、アーレントはニューヨークでの知的活動に没頭し、執筆を通じて自身の思想を広めました。

特に『全体主義の起源』や『人間の条件』といった重要な著作は、アメリカでの生活中に執筆されました。

亡命生活は、アーレントの政治哲学に大きな影響を与え、彼女の作品には「追放者」としての視点が色濃く反映されています。

この視点は、彼女が政治的自由や公共性を強調する背景にもなっているといえるでしょう。

エマニュエル・レヴィナス(1906年1月12日 – 1995年12月25日)

生い立ち・生涯

エマニュエル・レヴィナスは、1906年1月12日に当時ロシア帝国領であったリトアニアのカウナスに生まれました。

ユダヤ人家庭に育ち、幼い頃から家族によってフランス語やヘブライ語、ロシア語といった複数の言語に触れる環境にありました。

特に父親は、彼に多様な文化や思想を紹介し、哲学や文学に興味を持たせる存在だったといいます。

1914年、レヴィナスの家族は第一次世界大戦の影響を避けるためにウクライナのハルキウへ避難しますが、ここでの生活も長くは続きませんでした。

1917年のロシア革命後、ユダヤ人に対する迫害が激化し、レヴィナス一家は1923年にリトアニアへ戻ります。その後、彼はフランスへ渡り、ストラスブール大学に入学します。

この留学は、彼の思想の基盤を築くきっかけとなりました。

フランス留学と哲学への道

1923年、レヴィナスはフランスのストラスブール大学に入学し、そこで哲学を学び始めました。

この時期、彼はドイツの哲学者であるエドムント・フッサールの現象学に強い関心を持ち、特にフッサールの「意識の構造」に関する研究に影響を受けました。

さらに、フライブルクでフッサールの弟子として研究を続けることで、ドイツの現象学的伝統に深く関わるようになります。

1928年から1929年にかけて、レヴィナスはフライブルク大学でフッサールとともに学び、同時にマルティン・ハイデッガーとも交流を持ちました。

特にハイデッガーの『存在と時間』は、レヴィナスにとって重要なテキストとなり、彼の思想に多大な影響を与えました。

しかし、後にハイデッガーがナチスに同調する姿勢を見せたことで、レヴィナスはハイデッガーとの思想的距離を広げることになります。

第二次世界大戦とレヴィナスの苦難

1930年にフランスへ戻ったレヴィナスは、国籍を取得しフランス市民となります。

彼は1932年にハイデッガーの『存在と時間』のフランス語訳の序文を執筆し、さらに自身の現象学的研究を深めていきました。

しかし、1939年に第二次世界大戦が勃発すると、レヴィナスの人生は大きく変わります。

戦争中、レヴィナスはフランス軍に従軍しますが、1940年にドイツ軍に捕まり捕虜となり、強制労働に従事させられました。

この捕虜期間は5年間にも及び、その間、彼の家族はナチスによってほぼ全滅しました。

特に、妻と娘は奇跡的にフランスの修道院で匿われていたため、レヴィナスは家族と再会することができましたが、彼の両親や兄弟はホロコーストで命を落としました。

この体験は、彼の哲学に深い影響を与えました。特に「倫理」を中心とした思想が生まれる背景には、戦争とホロコーストの苦しみが大きく影響しています。

レヴィナスは、戦争が人間性を崩壊させる過程を目の当たりにし、個人間の倫理的関係がいかに重要であるかを強く感じたのです。

戦後の学問的活動と影響

戦後、レヴィナスはフランスに戻り、1950年代から哲学の教職に就きました。

彼はパリのいくつかの高等教育機関で教鞭をとり、特に1957年から1961年まではポワチエ大学、1961年からはソルボンヌ大学で教鞭をとることとなります。

彼の代表的な著作である『全体性と無限』(1961年)は、この時期に出版され、彼の思想がフランスや世界に広く認知される契機となりました。

この著作では、従来の西洋哲学が重視してきた「存在」や「全体性」に対して、レヴィナスは他者との関係性を基盤とした倫理を提唱しました。

彼は、他者との関わりこそが人間の存在意義を見出す鍵であり、「顔」として他者が現れることで人間は倫理的責任を負うとしました。

レヴィナスの思想は、戦後の哲学界に大きな影響を与えました。

特に、ジャン=ポール・サルトルやジャック・デリダといったフランスの知識人たちに対しても、彼の倫理学的視点は深い影響を及ぼしました。

デリダは特にレヴィナスの「他者性」や「顔」という概念を独自に発展させ、脱構築主義における基礎的な要素として位置付けました。

晩年と国際的評価

1980年代以降、レヴィナスはフランス国内のみならず、国際的にも高く評価されるようになりました。

彼は多数の講演を行い、特に1989年には国際的な哲学フォーラムで講演し、フランス国内外で名声を高めました。

また、ユダヤ人コミュニティからの支持も強く、ユダヤ教の思想と西洋哲学を架橋する存在としても評価されました。

1995年12月25日、レヴィナスはパリで亡くなりましたが、彼の思想はその後も多くの哲学者や倫理学者に影響を与え続けています。

彼の倫理学は、単なる理論的な哲学にとどまらず、現代社会における倫理的課題や人間関係の問題に深い示唆を与えています。

エマニュエル・レヴィナスの生涯は、戦争、亡命、家族の喪失といった苦難に満ちていましたが、その中で彼は人間の倫理的責任と他者との関係性を重視する独自の思想を築き上げました。

哲学・思想

エマニュエル・レヴィナスの哲学:倫理を基盤とした他者との関係性

エマニュエル・レヴィナス(1906年1月12日 – 1995年12月25日)は、20世紀を代表する哲学者であり、「倫理」を人間の根本的なあり方として位置付けた思想家として知られています。

彼の哲学の中心には、他者との関係性を重視する倫理学が存在しており、それは従来の西洋哲学が追求してきた「存在」や「全体性」とは異なる視点から展開されました。

ハイデッガーとの思想的対立と倫理の重要性

レヴィナスは、1920年代にドイツの哲学者エドムント・フッサールやマルティン・ハイデッガーのもとで現象学を学びました。

特にハイデッガーの『存在と時間』(1927年)は、彼に強い影響を与えましたが、後に彼はハイデッガーの「存在」中心の哲学に対して批判的な姿勢を示すようになります。

ハイデッガーが「存在」として世界における人間のあり方を探求したのに対し、レヴィナスは「他者」との関係性を重視し、他者に対する倫理的責任を哲学の出発点に据えました。

彼は、ハイデッガーのナチス支持による道徳的危機を背景に、人間存在を単なる存在論的な枠組みで理解することの限界を見抜き、「他者の顔」という概念を通して、倫理的責任が存在の根底にあると主張しました。

「全体性と無限」(1961年)と他者性

レヴィナスの代表作『全体性と無限』(1961年)は、彼の哲学を深く理解するための重要なテキストです。

この著作において、彼は西洋哲学の伝統における「全体性」という概念に異を唱え、「無限」としての他者との関係を強調します。

従来の哲学は、世界や他者を認識の対象とする「全体」として把握しようとする傾向がありましたが、レヴィナスは他者が「無限」であるために、決して認識し尽くせない存在であると考えました。

彼は、他者の顔が我々に直接的に訴えかけ、倫理的な責任を感じさせるものだと説明しました。

レヴィナスにとって、他者は自己の外に存在するだけでなく、自己に対して倫理的責任を要求する「無限の存在」として現れます。

この「顔」という概念は、他者の人格や個性を表すものであり、単なる身体的な外見ではなく、他者が自己に対して語りかけ、応答を求める存在です。

「存在」よりも「倫理」を優先させる思想

レヴィナスの思想の根幹には、「存在」よりも「倫理」が優先されるべきだという強い信念があります。

彼は、伝統的な存在論が自己中心的であり、他者を対象化する傾向があることを批判しました。存在論的な哲学では、他者は自己が理解し、操作できる対象として扱われがちです。

しかし、レヴィナスにとって他者は単なる対象ではなく、自己に対して絶えず倫理的責任を要求する主体的な存在です。

彼はまた、ハイデッガーの「死への存在」と対比させて「他者への存在」を強調しました。

ハイデッガーは、人間の最も本質的なあり方を「死への存在」として捉え、死によって自己の有限性を理解することが人間の存在意義だとしました。

しかし、レヴィナスは他者との関わりを通じてこそ自己の存在意義が見出されると考えました。

彼にとって、死や存在よりも重要なのは他者に対する応答責任であり、自己が他者のために存在するという倫理的関係こそが人間の本質だと主張します。

「時間と他者」(1947年)における時間論

レヴィナスのもう一つの重要な思想的貢献は、彼の時間に対する独自の理解です。

彼の講義『時間と他者』(1947年)では、時間という概念を存在論的にではなく、他者との関係性から捉え直しました。

従来の哲学では、時間は個々の存在者が経験するものとされていましたが、レヴィナスは時間が他者との関わりを通じて生成されるものであると考えました。

具体的には、他者との関係において、未来が開かれると主張します。

自己中心的な存在にとって、時間は有限であり、死という終わりを持つものですが、他者との関係においては、他者のために未来が開かれ、倫理的な責任を果たし続けることが可能になるのです。

レヴィナスは、時間が他者との関わりを通して無限に延び、自己の有限性を超える可能性を持つと説きました。

他者との出会いを通じた主体の再定義

レヴィナスはまた、自己という存在の定義を、他者との関係性において再定義しようとしました。

彼の考えによれば、自己は独立した存在ではなく、他者との出会いによって常に形成され続けるものです。

自己のアイデンティティは、他者に対する応答責任を引き受ける中で生まれ、他者との関係が自己の存在意義を決定します。

レヴィナスの「自己」は、孤立した存在ではなく、他者の存在によって常に揺さぶられ、再構成されるものであり、この点において彼は伝統的な哲学の自己理解とは異なる立場を取ります。

自己が他者との関係の中で責任を負う存在であるという考えは、彼の哲学全体を貫く中心的なテーマです。

現代倫理学への影響

レヴィナスの哲学は、倫理学の領域において特に重要な影響を与えました。

彼の思想は、他者への責任が人間の存在意義そのものを決定するという点で、伝統的な道徳哲学とは一線を画します。

彼の考え方は、現代における人権問題や社会的正義の議論においても強く反響しており、他者への応答責任が如何に重要かを再確認する視点を提供しています。

特に、ポストモダンの思想家であるジャック・デリダやジル・ドゥルーズといった哲学者たちは、レヴィナスの「他者性」の概念を発展させ、自身の哲学に取り入れました。

デリダは、レヴィナスの他者性に関する考察をさらに進め、他者との関係性が自己の存在を決定するという視点を強調し、現代哲学における「差異」や「脱構築」の概念に結びつけました。

レヴィナスの倫理学的視点は、単なる哲学的探求にとどまらず、現代社会の倫理的課題にも重要な示唆を与え続けています。

彼の「他者のための存在」という理念は、個人主義的な現代社会において、人間関係のあり方を再考するための有力な視座を提供しています。

特徴

エマニュエル・レヴィナスの哲学的特徴:倫理と他者性

エマニュエル・レヴィナス(1906年1月12日 – 1995年12月25日)は、20世紀を代表する哲学者であり、その思想は従来の哲学とは一線を画すものでした。

特に、彼の哲学的特徴は「倫理」と「他者性」に基づいており、これまでの西洋哲学が重視してきた「存在」を中心とした枠組みを批判的に再考するところにあります。

他者の顔と倫理的責任

レヴィナスの哲学において最も象徴的な概念が「他者の顔」です。

この概念は、彼の思想の中心的な位置を占めており、他者との関係性を通じて倫理的な責任が生まれるという考えに結びついています。

レヴィナスは他者の顔が単なる視覚的な存在ではなく、自己に対して無言の訴えをかけ、応答を求める存在であると説きました。

顔が自己に示すもの、それは倫理的な要求です。

彼の『全体性と無限』(1961年)では、この他者の顔が「無限の存在」として自己を超越し、全体として把握されることができない存在であると強調されました。

他者を把握しきれない「無限」として捉えることで、レヴィナスは、他者を認識の対象として扱うことを拒否しました。

これによって、倫理的責任は常に他者に対して負わなければならないものとして提示されます。

存在論への批判と「倫理の第一哲学」

従来の西洋哲学は、存在を最も根本的な哲学的問いとして扱ってきました。

例えば、マルティン・ハイデッガーは人間の存在(「ダーザイン」)を中心に哲学を展開しましたが、レヴィナスはこれを批判します。

レヴィナスにとって、存在は倫理の前に立つものではなく、倫理こそが人間存在の基盤であると考えました。

彼はこれを「倫理の第一哲学」と名付け、自らの思想を「存在論」から切り離し、倫理学を哲学の最も根源的な領域と位置づけたのです。

彼は、倫理的関係が人間存在の根底にあることを強調し、「他者のために生きる」という考えを打ち出しました。

自己の存在を他者に奉仕するものと捉えるこの発想は、存在論的哲学が自己中心的であるという批判にもつながります。

全体性と無限の対比

レヴィナスは西洋哲学における「全体性」という概念にも異を唱えました。

全体性とは、すべてのものをひとつのシステムや枠組みで理解しようとする考え方です。

しかし、レヴィナスは他者や世界が「無限」であるために、決して全体として把握しきれないと考えました。

彼は、全体性の背後には支配や権力の構造が隠れており、それが他者を一元的な視点から捉え、他者性を消し去ってしまう危険性があると主張しました。

一方で、「無限」という概念は、他者が自己の理解を超越する存在であり、完全には把握されることのない存在として提示されます。

この無限の他者に対する関係は、常に倫理的なものであり、他者を認識するのではなく、他者に対して応答し、責任を負うことが重要だとされました。

この対比がレヴィナスの哲学の根幹を成しています。

ハイデッガーとの決別

レヴィナスが哲学者として成長する過程で大きな影響を受けたのは、エドムンド・フッサールとその弟子であるマルティン・ハイデッガーでした。

特に、ハイデッガーの『存在と時間』(1927年)は彼に深い印象を与えました。

しかし、第二次世界大戦とナチスドイツの台頭が、ハイデッガーとの思想的決別を引き起こしました。

ハイデッガーがナチスを支持した事実が、レヴィナスにとって決定的な思想的転換点となります。

彼は、存在論に基づいたハイデッガーの哲学が道徳的責任を欠いたものであると見なし、それに対して倫理を中心とした哲学を展開し始めました。

彼は戦後、ナチズムのような全体主義の根底には、他者を対象化する存在論的な思考があると考え、倫理的な責任こそが社会の基盤であると強調するようになります。

「他者のために生きる」倫理

レヴィナスの倫理は、他者のために自己を捧げるという思想に基づいています。

彼は、自己が他者に対して責任を持ち、他者の幸福や安全のために行動することが人間の最も根本的な在り方だとしました。

彼の考え方では、倫理的な関係は一方向的なものであり、自己は他者からの要求に対して応答する責任を持っています。

この倫理観は、従来の契約や相互利益に基づく道徳的関係とは異なります。

レヴィナスにとって、他者との関係は計算や取引ではなく、無条件の責任と献身によって成り立つものです。

彼の思想は、特に現代社会における人権問題や社会正義の議論においても重要な示唆を与えています。

時間と他者:未来を開く倫理

レヴィナスはまた、時間の概念についても独自の視点を持っています。

彼の『時間と他者』(1947年)では、時間が他者との関係性に基づいて生まれるものであると説かれています。

彼は、自己が他者に対して責任を果たすことによって未来が開かれると考えました。

これは、時間を存在論的に捉える従来の見方とは異なり、他者に対する応答を通じて時間が生成されるという発想です。

彼の時間論において重要なのは、未来が他者との関係を通じて無限に開かれるという点です。

自己中心的な存在にとって時間は有限であり、死という終わりを持つものですが、他者への責任を引き受けることで、時間は無限の可能性を持つものとして現れます。

レヴィナスの思想がもたらす現代への影響

レヴィナスの哲学は、現代倫理学において重要な位置を占めています。

彼の「他者性」や「倫理の第一哲学」といった概念は、単なる哲学的探求にとどまらず、現代社会の課題に応じた実践的な視点を提供します。

特に、他者への無条件の責任という考え方は、個人主義が強調される現代社会において、共同体や社会的連帯の再考を促しています。

レヴィナスの哲学は、他者を単なる認識の対象として扱うのではなく、応答すべき存在として捉えることで、新しい倫理的関係を構築するための手がかりを提供しています。

彼の思想は、社会的正義や人権、共存の問題に対しても重要な示唆を与えており、現代の哲学的・倫理的議論においてもその影響はますます強く感じられています。

エピソード

エマニュエル・レヴィナスの逸話:ユダヤ教と哲学の融合

エマニュエル・レヴィナスは、その生涯を通じて独自の哲学的探究を深めた人物であり、彼の思想にまつわる逸話もまた興味深いものがあります。

特に彼の思想とユダヤ教との関係性が重要であり、その深い宗教的背景が彼の倫理観に影響を与えたことはよく知られています。

タルムードの研究と哲学的活動

レヴィナスは幼少期からユダヤ教に深く根ざした環境で育ちました。

彼の家族はリトアニアからフランスに移住したユダヤ系の家系で、宗教的伝統を大切にしていました。

この背景が、彼の哲学的な成長に大きく影響を与えたのです。

特に、彼がタルムードの研究を熱心に行っていたことはよく知られています。

タルムードはユダヤ教の法典であり、ユダヤ教徒にとっては信仰と日常生活を結びつける重要な書物です。

レヴィナスは、哲学者でありながらも、ユダヤ教の伝統的な学びを哲学的な思索と結びつける独自のスタイルを確立しました。

彼は長年にわたりタルムードの研究を続け、ユダヤ教の法や倫理的教えを哲学的な視点から読み解く試みを行いました。

この研究は彼にとって単なる信仰の実践ではなく、哲学的な思索の場でもあったのです。

特に彼がタルムードの学びを通じて感じたのは、人間関係における倫理の重要性です。

タルムードの中で、他者への配慮や行為に対する責任感が強調されており、レヴィナスの「他者への責任」という哲学的テーマに大きな影響を与えたことは間違いありません。

第二次世界大戦と収容所体験

レヴィナスの人生において最も過酷な時期は、第二次世界大戦中のナチス・ドイツの占領下での経験です。

彼は1940年にフランス軍の通訳として従軍しましたが、ドイツ軍に捕らえられ、収容所に送られました。

彼が過ごした収容所は、ユダヤ人であったにもかかわらず、戦争捕虜として扱われ、ドイツの強制収容所に送られることは避けられました。しかし、この体験は彼の思想に深い影を落としました。

彼は収容所で過ごす中、ナチスの非人道的な行為を目の当たりにし、人間の残酷さと他者に対する無関心に対して強い嫌悪感を抱くようになります。

この体験が、彼の「倫理の第一哲学」という思想に結びつき、存在よりも倫理が先行するべきだという考えを強化したのです。

レヴィナスは後年、収容所での体験についてこう語っています。

「人間が他者に対していかに残酷になりうるか、その現実に直面した時、倫理とは単なる理論ではなく、現実の人間関係において最も根源的なものであると感じた」。

この経験が、彼の思想の基盤となり、他者に対する無条件の責任を強調する哲学を形成する契機となりました。

ハイデッガーとの論争:思想的決別

レヴィナスの人生には、彼が師事した哲学者マルティン・ハイデッガーとの思想的対立という重要なエピソードも存在します。

レヴィナスは若い頃、フランスからドイツに渡り、ハイデッガーの元で哲学を学びました。

特にハイデッガーの『存在と時間』(1927年)に強い影響を受け、その後のレヴィナスの哲学においてもハイデッガーの影響は見受けられます。

しかし、ナチス・ドイツの台頭とともに、ハイデッガーがナチスに支持を表明したことはレヴィナスにとって決定的な思想的転換点となりました。

彼はハイデッガーの存在論を根本的に批判し、人間の存在よりも倫理を優先する思想へと移行していきます。

特に、レヴィナスはハイデッガーの存在論が、他者に対する配慮を欠いたものと見なし、戦後、ハイデッガーとの決別を公然と表明しました。

死後の栄誉:ソルボンヌ大学での追悼

レヴィナスが亡くなった1995年12月25日、彼の死は哲学界に大きな衝撃を与えました。

特にフランス国内において彼の業績は高く評価され、亡くなった翌年、フランスのソルボンヌ大学では盛大な追悼式が行われました。

この式典には、彼の弟子や多くの哲学者が集まり、レヴィナスの思想的遺産を讃えました。

この追悼式で特に印象的だったのは、彼の哲学がいかに現代の倫理的問題に影響を与えたかという点です。

彼の思想は単なる学問的な議論を超えて、現実社会における人間関係や社会正義の問題に対して深い洞察を与えました。

彼が掲げた「他者への無条件の責任」というテーマは、今なお多くの学者や実践者に影響を与え続けています。

人生の最後のメッセージ

レヴィナスの最後の年、彼は多くのインタビューや講演を通じて、自らの哲学的信条を伝え続けました。

特に晩年において彼は、倫理がいかに現代社会において重要であるかを強調し、他者に対する責任を果たすことが人間の本質であると説き続けました。

彼が晩年に残した言葉のひとつに「他者との関係において、人間は初めて自己の存在を見出す」というものがあります。

この言葉は、彼の哲学の核心をなすものであり、他者との関わりを通じて初めて自己が成り立つという、彼の独自の倫理観を象徴しています。

エマニュエル・レヴィナスの逸話は、彼の哲学的探求と人生経験がどのように交錯し、彼の思想が形成されていったかを物語るものです。

その生涯を通じて、彼は他者への責任を問い続け、その問いは今日の哲学においてもなお重要なテーマとして扱われています。

ハーバート・ハート(1907年7月18日 – 1992年12月19日)

生い立ち・生涯

ハーバート・ハートの生い立ちとその背景

ハーバート・ライオネル・アドルフス・ハートは、1907年7月18日にイギリスのハーロゲートで生まれました。

彼の家族は、ドイツ系ユダヤ人の移民であり、裕福な商人階級に属していました。

父は仕立て業を営んでおり、母も家業に携わっていたため、ハートは安定した環境で育ちました。

しかし、当時のイギリス社会は、依然としてユダヤ人に対して偏見や差別が根強く、彼が感じた社会的な疎外感は、後に法哲学における「法と道徳の関係」に対する探究へと繋がっていくことになります。

オックスフォード大学での教育

ハートは優秀な学生であり、オックスフォード大学に進学しました。

そこで哲学を学び、特に倫理学や論理学に強い関心を抱くようになりました。

彼の教育は、当時の分析哲学の流れの中で行われ、特にロジックと法の関係に関心を持ち始めます。

彼は、哲学的な思考を法律の領域に持ち込むことで、法律そのものを再構築しようとする意欲を持つようになりました。

1932年、オックスフォード大学を卒業後、ハートは弁護士としてのキャリアをスタートさせました。

彼はロンドンの弁護士として活動し、その中で、法律実務の現実と哲学的な思索とのギャップに直面することになります。

この経験は、後の法理論における彼の核心的なテーマである「法律とは何か」という問いに繋がっていきます。

第二次世界大戦と諜報活動

第二次世界大戦中、ハートは法廷から一時離れ、英国政府の諜報部門で働くことになります。

彼はMI5で活動し、ここでの経験が後に彼の法哲学に大きな影響を与えることになります。

特に、戦時中の法と秩序の維持に関する倫理的問題や、国家と個人の権利の関係に対する思索が深まります。

この時期、彼はジョージ・オーウェルなどの著名な知識人とも交流があり、戦後の法制度の在り方についての議論が行われました。

オックスフォード大学での学問的キャリア

戦後、ハートは再び学問の世界に戻り、1946年にはオックスフォード大学の哲学講師として就任しました。

ここで彼は、法哲学の分野に本格的に取り組むようになります。

彼の法哲学の核心となったのは、法と道徳の関係、そして法律の構造そのものに対する探求です。

1952年にはオックスフォード大学で法哲学の教授に昇進し、彼の学問的な影響力は次第に大きくなっていきました。

彼の最も有名な著作である『法の概念』(1961年)は、この時期に執筆され、発表されました。

この著作においてハートは、法とは単なる命令や罰のシステムではなく、社会の規範に基づいたルール体系であるという考え方を提示しました。

特に、彼の理論の中で重要な概念となるのは「一次ルール」と「二次ルール」という区分です。

一次ルールは、具体的な行動を規制するルールであり、例えば「人を傷つけてはならない」というような直接的な規制を指します。

一方、二次ルールは、一次ルールをどのように変更、解釈、施行するかを決定するメタ的なルールです。

この区分は、法律の理解をより精緻化し、複雑な法制度を説明するための枠組みとして革新的でした。

晩年と学問的影響

ハートの晩年は、彼の法哲学の成果が次第に広まり、多くの法学者や哲学者に影響を与える時期となりました。

彼の思想は、法実証主義と呼ばれる学派に属し、法律は社会の事実に基づくものであり、道徳とは必ずしも結びついていないとする立場を取っていました。

しかし、彼は法と道徳が完全に切り離されるべきではないとも考え、特に「法の内在的道徳性」という問題について深く考察しました。

1970年代に入ると、ハートの影響力はますます強まり、アメリカの法哲学界でも広く受け入れられるようになりました。

彼の弟子の中には、著名な法哲学者ロナルド・ドゥオーキンも含まれており、ハートの影響を受けながらも独自の法理論を展開していきます。

ハートは1992年12月19日に亡くなりますが、彼の法哲学はその後も多くの法学者や哲学者によって議論され続けています。

彼の「ルールの理論」や「法の内在的道徳性」に関する考え方は、現代の法哲学においても重要なテーマであり続けています。

ハートの生涯と思想は、法律とは何かという根本的な問いを再考させ、現代社会における法の役割を理解するための基礎を築いたのです。

哲学・思想

ハーバート・ハートの法哲学の核心

ハーバート・ライオネル・アドルフス・ハート(1907年7月18日 – 1992年12月19日)は、20世紀の法哲学に大きな影響を与えたイギリスの哲学者です。

彼の思想は、法律の本質とその構造を分析することにより、法実証主義の再構築を試みたものでした。

特にハートの代表的な著作『法の概念』(The Concept of Law)は、1961年に発表され、現代法哲学の重要な基礎を築きました。

彼の思想は、法の理解における明確な区分と論理的な枠組みを提供することに重点が置かれています。

法実証主義の再解釈

ハートは、19世紀の法実証主義を再解釈し、法は単なる命令や権力の行使ではなく、複雑な規範的体系であると主張しました。

彼は、従来の法実証主義が持つ「命令と罰」という単純な理解を批判し、法とは社会的規則の集合体であり、個人や社会が法をどのように理解し、運用するかに基づいて成り立つものであると考えました。

ハートはこれを「ルール理論」として展開し、法律は命令だけではなく、社会が共通して認めるルールによって構成されると強調しました。

特にハートは、法の構造を二つのルールに分けて説明しました。まず、一次ルール(primary rules)は、個々の行動を直接的に規制するルールであり、例えば「人を傷つけてはならない」や「契約を守るべき」というものです。

これらは社会生活を維持するために必要不可欠な規則です。しかし、一次ルールだけでは、法体系が成り立たないことに気づいたハートは、次に二次ルール(secondary rules)を提案しました。

二次ルールは、一次ルールの制定、変更、解釈、施行を管理するための規則です。これにより、法体系が自己修正を行い、柔軟性を持つことが可能になります。

ルールの区分と法の概念

ハートが定義した「二次ルール」には、三つの重要なタイプが存在します。

認定のルール(rule of recognition)、変更のルール(rule of change)、そして裁定のルール(rule of adjudication)です。

認定のルールは、法がどのように認められるべきかを決定する基準を提供し、合法的な法の成立を確認します。

変更のルールは、法の改正や廃止がどのように行われるかを規定し、裁定のルールは、法の適用に関する紛争や疑義を解決するための手段を提供します。

これらのルールを通じて、ハートは法体系がどのように成立し、維持され、変更されるかを論理的に説明しました。

特に「認定のルール」は、社会の中で何が法として認められるかという基準を決定するためのもので、これは法体系全体を支える基礎となるものです。

この理論は、法を単なる命令や威圧とする従来の考え方を大きく超えるものであり、法がどのように社会において形成され、理解されるかを詳細に示しています。

法と道徳の関係

ハートの法哲学において重要なテーマの一つは、法と道徳の関係です。

彼は法実証主義者として、法と道徳は必ずしも一致するものではないと主張しました。

法は社会的な規則として存在し、それ自体が道徳的な価値を持つわけではないという立場を取ります。

この考え方は、古典的な法自然主義(law of nature)に対する挑戦でもありました。

しかし、ハートは同時に、法が完全に道徳から切り離されるべきではないとも考えていました。

彼は特に、極端な状況において、道徳的な判断が法の正当性に影響を与える場合があることを認めました。

例えば、ナチス・ドイツの時代に行われた非人道的な法律や行為について、単に「法であるから」という理由で正当化されるべきではないという考え方です。

このように、ハートは法と道徳の関係を絶対的に切り離すのではなく、一定の場面では道徳が法の評価に関わるべきであると示唆しました。

ハートとフラーの論争

ハートの思想を理解するうえで欠かせないのが、ロン・フラーとの論争です。

フラーは法の内在的な道徳性を強く主張し、法は必然的に道徳的な要素を含んでいると考えていました。

彼は「法の目的は正義であり、そのためには法が公正でなければならない」と主張し、ハートの法実証主義を批判しました。

これに対してハートは、法は道徳とは独立した存在であり、道徳が必ずしも法を決定する要素ではないと反論しました。

彼の立場は、法が社会的な事実に基づくものであり、必ずしも道徳的である必要はないというものです。

しかし、ハートはフラーとの論争を通じて、道徳と法の関係をさらに深く探求し、道徳が法において果たす役割についても再評価を行いました。

この論争は、法哲学における重要な議論の一つとして、現在でも広く研究されています。

ロナルド・ドゥオーキンとの対立

ハートの弟子であり、後に著名な法哲学者となるロナルド・ドゥオーキンもまた、ハートの思想に対して異議を唱えた人物です。

ドゥオーキンは、ハートのルール中心の法理解に対して批判を展開し、法は単なるルールの集合体ではなく、法の背後には道徳的原則が存在すると主張しました。

彼は特に「権利に基づく法理論」を唱え、法は個人の権利を保護し、社会正義を実現するためのものであると考えました。

この対立は、法の本質に対する根本的な違いを反映しています。

ハートは法を形式的なルールとして捉え、社会的な合意に基づくものとして考えましたが、ドゥオーキンは法の背後にある道徳的な価値を重視し、法はそれ自体が正義を追求するものであるとしました。

この対立は、現代法哲学においても重要なテーマであり続けています。

ハートの遺産

ハーバート・ハートの法哲学は、現代の法理論において欠かせない基盤を築きました。

彼のルール理論は、法の構造を理解するための明確な枠組みを提供し、法と道徳の関係に関する議論を深めました。

また、彼の理論は、法体系がどのように成立し、運用されるかについての詳細な説明を可能にし、多くの法学者や哲学者に影響を与えました。

ハートは、法実証主義の再構築を通じて、法律を単なる命令や罰のシステムとしてではなく、社会の規範に基づく複雑な構造として理解するための道筋を開きました。

彼の思想は、今なお法哲学の基礎として研究され続けており、法の本質に対する探求は終わりを迎えていません。

特徴

ハーバート・ハートの法哲学の特徴

ハーバート・ハート(1907年7月18日 – 1992年12月19日)は、20世紀の法哲学における重要な人物であり、特に法実証主義の再構築において顕著な貢献をしました。

彼の思想は、法律の本質とその運用について深い洞察を提供し、現代法理論に多大な影響を与えています。

ハートの法哲学の特徴は、以下のような要素によって形作られています。

ルール理論と法の構造

ハートの哲学の中心には、ルール理論があります。彼は法律を単なる命令や罰の体系ではなく、複雑な規範のネットワークと考えました。

ハートは法の構造を理解するために、法を二つの主要なタイプのルールに分けました。

これにより、彼は法がどのように機能し、どのように変化するかを詳しく説明しました。

一次ルール(primary rules) は、個々の行動を直接規制するルールです。

例えば、交通法規や契約の義務などがこれに該当します。

これらは社会の秩序を保つための基本的な規則であり、具体的な行動指針を提供します。

一方で、二次ルール(secondary rules) は、一次ルールの運用、変更、解釈を管理するためのルールです。

ハートは、法体系が自己修正可能であるためには、これらの二次ルールが必要だと考えました。具体的には、次の三つのタイプの二次ルールを提案しました:

- 認定のルール(rule of recognition): 法がどのように認識されるかを決定する基準。

- 変更のルール(rule of change): 法の改正や廃止の手続きを規定するルール。

- 裁定のルール(rule of adjudication): 法の適用に関する紛争を解決する手段。

法と道徳の関係

ハートの法哲学では、法と道徳の関係が重要なテーマです。

彼は法実証主義者として、法律と道徳は必ずしも一致するものではないと考えました。

彼の見解によれば、法は社会的な規則の集合体であり、道徳的な価値とは独立して存在するとされます。この立場は、従来の法自然主義に対する重要な挑戦でした。

しかし、ハートは道徳が法に全く影響を与えないとしたわけではありません。

極端な例として、ナチス・ドイツの時代の不正義を指摘し、法が道徳から完全に切り離されるべきではないことを認めました。

つまり、法は社会的合意に基づくものでありながら、道徳的な正義に対する感受性も持つべきであると考えました。

法の機能と社会契約

ハートの法哲学には、社会契約の観点も含まれています。

彼は、法律の正当性を社会契約に基づく合意に求めました。

つまり、法律は社会全体の合意によって成立し、その正当性を保つためには、社会の構成員がそのルールを受け入れ、遵守する必要があるという考え方です。

この社会契約の視点は、法律が単なる権力の行使ではなく、社会の秩序を維持するために必要な共通の規範として機能するという認識を強調します。

法律の正当性は、単に権力者の命令によってではなく、社会全体の合意によって成立するという点が、ハートの哲学の重要な特徴の一つです。

フラーとの論争と影響

ハートの思想は、ロン・フラーとの論争によってさらに明確化されました。

フラーは、法には内在的な道徳性が存在すると主張し、ハートの法実証主義に対して批判を展開しました。

フラーは、法が正義を実現するものであり、そのためには法が一定の道徳的基準を満たすべきだと考えました。

ハートは、法と道徳の関係に関するフラーの見解を批判し、法が社会的なルールの集合であり、必ずしも道徳的である必要はないと反論しました。

この論争は、法の本質や役割についての深い考察を促し、現代の法哲学に大きな影響を与えました。

ハートの後続の影響

ハートの哲学は、その後の法理論に大きな影響を与えました。

特に、彼のルール理論や法と道徳の関係に関する見解は、後続の法哲学者たちに多くの議論を提供しました。

彼の考え方は、現代の法理論においても重要な参考資料として位置づけられ、法の理解や法体系の構築において依然として影響を与えています。

ハートの法哲学は、法の構造を明確にし、その運用に関する理解を深めるための重要な理論的枠組みを提供しました。

彼の思想は、法の本質や役割についての深い洞察を提供し、現代の法理論における重要な基盤となっています。

エピソード

ハーバート・ハート(1907年7月18日 – 1992年12月19日)は、20世紀の法哲学において重要な影響を与えた思想家であり、その生涯には多くの興味深い逸話があります。

彼の人生や学問的な活動は、時に哲学的議論を超えて、人間としての彼を浮き彫りにするエピソードを提供しています。

幼少期と教育

ハートは、イギリスのロンドンで生まれ育ちました。

彼の父はポーランド出身のユダヤ人で、母はイギリス人でした。

幼少期に彼は家庭の多文化的な背景から、多様な価値観に触れることができました。

この国際的な環境は、彼の思想に広い視野を持たせる基盤となりました。

特に、ハートが英語とポーランド語の両方を流暢に話せたことは、彼の後の学問的な成果に大きな影響を与えたとされています。

カンブリッジ大学時代のエピソード

1930年代、ハートはケンブリッジ大学で学びました。

ここで彼は、後に彼の主要な哲学的対話者となるロナルド・ドウォーキンと出会います。

ハートとドウォーキンの間には、法と倫理に関する議論が頻繁に交わされました。

ある時、ハートとドウォーキンは、一緒に散歩しながら、法の理論と実際の法律の適用に関する意見を交わしました。

その議論は長時間続き、途中で彼らが立ち寄ったカフェで深夜まで続いたという逸話があります。

このような対話が、後の法哲学の発展に大きな影響を与えたのです。

第二次世界大戦中の活動

第二次世界大戦中、ハートはイギリス陸軍に従軍しました。

彼の部隊は、特に北アフリカ戦線で活躍しました。

この時期、彼は戦争の混乱と倫理的ジレンマに直面し、法と道徳の関係についての深い考察を得ることになりました。

戦争中に彼が経験した出来事は、彼の後の法哲学における道徳と法の複雑な関係に対する洞察を深めるきっかけとなりました。

法哲学とハートの対話

ハートの法哲学における重要な対話の一つは、ロナルド・ドウォーキンとの論争です。

1950年代、ドウォーキンはハートの法実証主義に対して批判を展開しました。

特に、ドウォーキンは法には内在する道徳的要素があると主張し、ハートの法と道徳の分離に異議を唱えました。ハートは、ドウォーキンの批判に対して冷静に反論し、彼の理論をさらに明確にするための重要な議論を展開しました。

この対話は、法哲学における重要な論点を浮き彫りにし、多くの法哲学者にとって刺激となりました。

晩年と影響

ハートの晩年は、彼の思想が広く受け入れられ、多くの弟子や研究者によって評価される時期でした。

彼は長年にわたって、ケンブリッジ大学で法学を教え続け、多くの学生に影響を与えました。

彼の教育スタイルは、非常に詳細で厳密なものでありながらも、学生たちを惹きつけるものでした。

晩年には、彼が開発した理論が法学界での議論を形成し、彼の影響力は衰えることがありませんでした。

個人的な逸話

ハートの個人的な逸話として、彼のユーモアのセンスと独特の学問的アプローチがよく語られます。

例えば、彼が一度、学問的な会議で自らの理論を説明している際に、複雑な哲学的概念を説明するためにユーモラスな例え話を用いたことがあります。

この例え話が聴衆の心に残り、彼の理論がより親しみやすく感じられるようになったというエピソードは、彼の教育者としての才能を示しています。

また、彼がケンブリッジ大学で教えていた際、非常に厳しい教授であると同時に、学生たちとの関係も大切にしていたとされています。

彼は、学生たちが哲学的な問題に取り組む際に、常に親身になって相談に乗り、彼らの成長を見守っていました。

これらの逸話は、ハーバート・ハートの法哲学者としての側面だけでなく、彼の人間性や教育者としての側面も浮き彫りにしています。

彼の人生と業績は、哲学的な議論だけでなく、人間的な交流や経験においても深い影響を与え続けています。

Warning: Undefined variable $comment_form_sns_tags in /home/ktsky/philosophy-kayak.com/public_html/wp-content/themes/shaper/comments.php on line 27